剧情介绍

《《河鳗》:被遗忘之地的神明与人,一场关于存在与消逝的沉默祭典

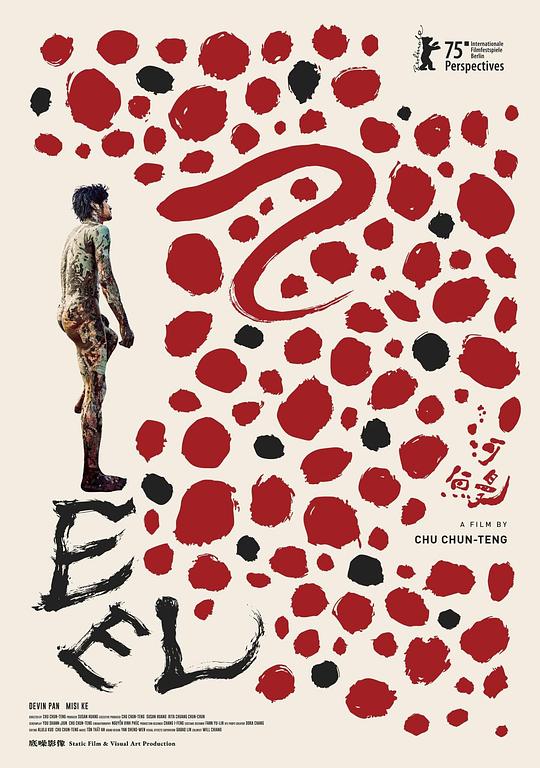

2025年上映的台湾剧情片《河鳗》,由朱骏腾执导,潘纲大、柯泯薰主演,在第27届台北电影节崭露头角,却在仅收获4.1分的低评——这本身便构成了一种悖论:一部被主流观众视为“抽象”“神棍”的作品,为何能在影展语境中赢得专业肯定?答案或许就藏在那条被淤泥覆盖、却始终游动不止的“河鳗”隐喻之中。

影片以阿亮——一个因父亲失踪而被迫从城市返回荒废沙洲的青年——为叙事轴心。他寄居在河边破屋,在垃圾场日复一日地翻拣残骸,仿佛自身也成了被现代文明丢弃的废弃物。导演并未用煽情或戏剧冲突推动故事,而是以近乎人类学观察的冷静镜头,记录下这座岛屿上正在崩塌的信仰秩序:土地公的轿子仍被岛民抬着巡境,但庙里却堆满了被遗弃的神像——它们不再被供奉,只被堆放、蒙尘、遗忘。

正是在这片信仰的废墟中,阿亮“发现神……”(剧情简介戛然而止的留白,恰是全片最精妙的设计)。他并非遇见显灵的神迹,而是在垃圾堆里捡到一尊破损的神像,或是在河底摸到一条滑腻的鳗鱼——那一刻,“神”不再是高高在上的偶像,而是与淤泥、腐烂、遗忘共存的生命体。河鳗,在台湾民间传说中本就是水神的化身,潜行于黑暗水道,连接生死边界。阿亮对“神”的发现,实则是对自身存在坐标的重新确认:当父亲消失、城市拒斥、家园荒芜,他只能在被遗弃之物中寻找意义。

影片的视听语言极具作者性。大量固定长镜头凝视着空荡的河岸、锈蚀的铁皮屋、缓慢行走的老人;色彩被刻意压低,灰绿与土黄主导画面,唯有庙中残烛或河面反光偶尔刺破沉闷。这种美学不是为了“好看”,而是构建一种精神氛围——一种被时间遗忘的窒息感。正如短评所言“构图和美术很赞,剧情神棍”,但所谓“神棍”,恰恰是导演对当代信仰真空的尖锐指涉:当人们不再真正相信神明,却仍机械地抬轿、烧香、祭拜,仪式便沦为表演,神明沦为道具。

柯泯薰饰演的角色(虽戏份未详,但从其歌手身份推测或为灵魂旁白或关键女性角色)可能代表另一种救赎路径——声音、记忆、歌谣。她的存在,或许暗示着:在视觉信仰崩塌之后,听觉与情感记忆成为维系人与土地、人与祖先最后的纽带。

《河鳗》的深层命题,是关于“被抛弃者如何自处”。阿亮的父亲一去不返,如同台湾许多离乡背井又无法归返的游子;沙洲被主流发展叙事遗忘,如同边缘岛屿在全球化浪潮中的命运;神明被丢进庙角,如同传统价值在现代社会的处境。而阿亮选择留下,在垃圾中生活,在沉默中凝视——这不是消极,而是一种抵抗:以肉身锚定正在消逝的世界。

影片结尾或许没有给出答案,但那条始终未被捕捉、却始终存在的河鳗,已成象征:有些东西看不见,却从未消失。它在水底游动,在记忆深处,在被遗忘者的呼吸之间。

《河鳗》不是一部让人“看懂”的电影,而是一部让人“感受”的电影。它的低分,源于观众期待故事,而它提供的是诗;它的价值,恰在于拒绝迎合——在算法推荐、快节奏剪辑的时代,它固执地慢下来,凝视那些被我们匆匆丢弃的神明、土地与自己。

2025年上映的台湾剧情片《河鳗》,由朱骏腾执导,潘纲大、柯泯薰主演,在第27届台北电影节崭露头角,却在仅收获4.1分的低评——这本身便构成了一种悖论:一部被主流观众视为“抽象”“神棍”的作品,为何能在影展语境中赢得专业肯定?答案或许就藏在那条被淤泥覆盖、却始终游动不止的“河鳗”隐喻之中。

影片以阿亮——一个因父亲失踪而被迫从城市返回荒废沙洲的青年——为叙事轴心。他寄居在河边破屋,在垃圾场日复一日地翻拣残骸,仿佛自身也成了被现代文明丢弃的废弃物。导演并未用煽情或戏剧冲突推动故事,而是以近乎人类学观察的冷静镜头,记录下这座岛屿上正在崩塌的信仰秩序:土地公的轿子仍被岛民抬着巡境,但庙里却堆满了被遗弃的神像——它们不再被供奉,只被堆放、蒙尘、遗忘。

正是在这片信仰的废墟中,阿亮“发现神……”(剧情简介戛然而止的留白,恰是全片最精妙的设计)。他并非遇见显灵的神迹,而是在垃圾堆里捡到一尊破损的神像,或是在河底摸到一条滑腻的鳗鱼——那一刻,“神”不再是高高在上的偶像,而是与淤泥、腐烂、遗忘共存的生命体。河鳗,在台湾民间传说中本就是水神的化身,潜行于黑暗水道,连接生死边界。阿亮对“神”的发现,实则是对自身存在坐标的重新确认:当父亲消失、城市拒斥、家园荒芜,他只能在被遗弃之物中寻找意义。

影片的视听语言极具作者性。大量固定长镜头凝视着空荡的河岸、锈蚀的铁皮屋、缓慢行走的老人;色彩被刻意压低,灰绿与土黄主导画面,唯有庙中残烛或河面反光偶尔刺破沉闷。这种美学不是为了“好看”,而是构建一种精神氛围——一种被时间遗忘的窒息感。正如短评所言“构图和美术很赞,剧情神棍”,但所谓“神棍”,恰恰是导演对当代信仰真空的尖锐指涉:当人们不再真正相信神明,却仍机械地抬轿、烧香、祭拜,仪式便沦为表演,神明沦为道具。

柯泯薰饰演的角色(虽戏份未详,但从其歌手身份推测或为灵魂旁白或关键女性角色)可能代表另一种救赎路径——声音、记忆、歌谣。她的存在,或许暗示着:在视觉信仰崩塌之后,听觉与情感记忆成为维系人与土地、人与祖先最后的纽带。

《河鳗》的深层命题,是关于“被抛弃者如何自处”。阿亮的父亲一去不返,如同台湾许多离乡背井又无法归返的游子;沙洲被主流发展叙事遗忘,如同边缘岛屿在全球化浪潮中的命运;神明被丢进庙角,如同传统价值在现代社会的处境。而阿亮选择留下,在垃圾中生活,在沉默中凝视——这不是消极,而是一种抵抗:以肉身锚定正在消逝的世界。

影片结尾或许没有给出答案,但那条始终未被捕捉、却始终存在的河鳗,已成象征:有些东西看不见,却从未消失。它在水底游动,在记忆深处,在被遗忘者的呼吸之间。

《河鳗》不是一部让人“看懂”的电影,而是一部让人“感受”的电影。它的低分,源于观众期待故事,而它提供的是诗;它的价值,恰在于拒绝迎合——在算法推荐、快节奏剪辑的时代,它固执地慢下来,凝视那些被我们匆匆丢弃的神明、土地与自己。

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...