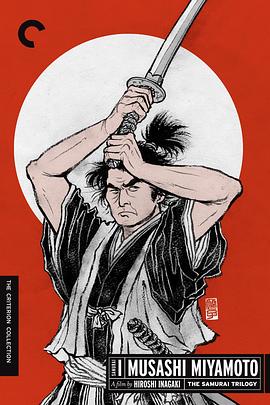

剧情介绍

《《宫本武藏》(1961)深度解析:从野兽到剑圣,一场被时代重塑的武士觉醒

在1961年上映的《宫本武藏》中,内田吐梦以吉川英治同名小说为蓝本,用近乎宗教仪式般的镜头语言,将一位历史传奇人物——新免武藏——从“人”还原为“神”的过程,冷静而深刻地呈现出来。这不是一部单纯的武士动作片,而是一场关于暴力、救赎与精神重生的哲学叙事。

影片开篇即置于关原之战后的乱世废墟。武藏与好友又八怀揣建功立业之梦投奔西军,却惨败溃逃,沦为被追捕的残党。他们被战地盗贼母女——老辣的“お甲”与清纯却危险的“朱実”所救。这段遭遇并非偶然,而是内田吐梦精心设置的人性试炼场。武藏在此首次展露其原始暴力本能:面对野武士辻风典马的突袭,他徒手将其击毙,血溅四壁。此时的武藏,尚是未被文明驯化的“野兽”,只知以力抗力,以杀止杀。

真正转折点在于泽庵和尚的登场。这位由三国连太郎饰演的高僧,并非传统意义上的慈悲化身,而是一个兼具智慧、威严甚至人性复杂面的精神导师。他看穿武藏的潜力,也深知其危险。于是,他设下双重牢笼:先是将武藏吊于千年杉树之上,使其肉体受困;继而将其囚于姬路城天守阁的“暗黒蔵”——一个象征精神子宫的密室。这两重禁锢,实则是剥离武藏外在暴力外壳的必要手术。

值得注意的是,影片对“救赎”的处理极为克制。阿通(入江若叶饰)虽深爱武藏,却无力真正理解他的蜕变。她夜救武藏逃离,看似深情,实则打断了泽庵设计的完整修行路径。武藏随后冒险营救姐姐,却发现泽庵早已安排妥当——这暗示真正的“道”,不在情感羁绊,而在超越个体悲欢的更高秩序。

内田吐梦刻意弱化了后世影视中常见的“神化”桥段。此版武藏尚未创立“二天一流”,亦未经历岩流岛决斗。他只是一个在血与火中摸索生存意义的青年。影片聚焦于他如何从“杀人者”转向“求道者”。天守阁中的苦读,不是为了成为文人,而是为了理解“剑为何物”。正如泽庵所言:“此处可为暗黒蔵,亦可为光明蔵,全在汝心。”——剑道的终极,不在斩敌,而在明心。

对比1954年三船敏郎版的粗犷豪迈,中村锦之助的演绎更显内敛、敏感甚至脆弱。他的武藏眼神中常有迷茫与痛楚,而非睥睨天下的傲气。这种“不完美”的英雄形象,反而更贴近吉川英治笔下那个在挣扎中成长的凡人。内田吐梦借此批判了日本战后对“武士道”的浪漫化想象——真正的武藏,是在自我否定中重建自我的修行者,而非国家主义符号。

更值得玩味的是历史语境。1961年正值日本经济起飞初期,社会亟需摆脱战败阴影,重建文化自信。内田吐梦选择回溯江户初期的乱世,实则是借古喻今:一个民族的重生,不能靠暴力扩张,而需如武藏般,在精神废墟中完成内在觉醒。影片中反复出现的“百姓被征调围捕武藏”的场景,暗讽集体暴力对个体的压迫;而泽庵以“佛之慈悲”劝降武藏,则是对和平理性的呼唤。

最终,《宫本武藏》(1961)之所以超越时代,正在于它拒绝将主角塑造成无敌战神。它展现的是一个灵魂如何从混沌走向澄明的过程——剑未出鞘,心已见道。这不仅是武藏的个人史诗,更是战后日本对自身精神出路的一次深刻叩问。当今日观众再看木村拓哉版中“一人屠76人”的夸张神话时,或许更应铭记内田吐梦的忠告:真正的强大,从不在于杀戮的数量,而在于能否在杀戮之后,依然选择向光而生。

在1961年上映的《宫本武藏》中,内田吐梦以吉川英治同名小说为蓝本,用近乎宗教仪式般的镜头语言,将一位历史传奇人物——新免武藏——从“人”还原为“神”的过程,冷静而深刻地呈现出来。这不是一部单纯的武士动作片,而是一场关于暴力、救赎与精神重生的哲学叙事。

影片开篇即置于关原之战后的乱世废墟。武藏与好友又八怀揣建功立业之梦投奔西军,却惨败溃逃,沦为被追捕的残党。他们被战地盗贼母女——老辣的“お甲”与清纯却危险的“朱実”所救。这段遭遇并非偶然,而是内田吐梦精心设置的人性试炼场。武藏在此首次展露其原始暴力本能:面对野武士辻风典马的突袭,他徒手将其击毙,血溅四壁。此时的武藏,尚是未被文明驯化的“野兽”,只知以力抗力,以杀止杀。

真正转折点在于泽庵和尚的登场。这位由三国连太郎饰演的高僧,并非传统意义上的慈悲化身,而是一个兼具智慧、威严甚至人性复杂面的精神导师。他看穿武藏的潜力,也深知其危险。于是,他设下双重牢笼:先是将武藏吊于千年杉树之上,使其肉体受困;继而将其囚于姬路城天守阁的“暗黒蔵”——一个象征精神子宫的密室。这两重禁锢,实则是剥离武藏外在暴力外壳的必要手术。

值得注意的是,影片对“救赎”的处理极为克制。阿通(入江若叶饰)虽深爱武藏,却无力真正理解他的蜕变。她夜救武藏逃离,看似深情,实则打断了泽庵设计的完整修行路径。武藏随后冒险营救姐姐,却发现泽庵早已安排妥当——这暗示真正的“道”,不在情感羁绊,而在超越个体悲欢的更高秩序。

内田吐梦刻意弱化了后世影视中常见的“神化”桥段。此版武藏尚未创立“二天一流”,亦未经历岩流岛决斗。他只是一个在血与火中摸索生存意义的青年。影片聚焦于他如何从“杀人者”转向“求道者”。天守阁中的苦读,不是为了成为文人,而是为了理解“剑为何物”。正如泽庵所言:“此处可为暗黒蔵,亦可为光明蔵,全在汝心。”——剑道的终极,不在斩敌,而在明心。

对比1954年三船敏郎版的粗犷豪迈,中村锦之助的演绎更显内敛、敏感甚至脆弱。他的武藏眼神中常有迷茫与痛楚,而非睥睨天下的傲气。这种“不完美”的英雄形象,反而更贴近吉川英治笔下那个在挣扎中成长的凡人。内田吐梦借此批判了日本战后对“武士道”的浪漫化想象——真正的武藏,是在自我否定中重建自我的修行者,而非国家主义符号。

更值得玩味的是历史语境。1961年正值日本经济起飞初期,社会亟需摆脱战败阴影,重建文化自信。内田吐梦选择回溯江户初期的乱世,实则是借古喻今:一个民族的重生,不能靠暴力扩张,而需如武藏般,在精神废墟中完成内在觉醒。影片中反复出现的“百姓被征调围捕武藏”的场景,暗讽集体暴力对个体的压迫;而泽庵以“佛之慈悲”劝降武藏,则是对和平理性的呼唤。

最终,《宫本武藏》(1961)之所以超越时代,正在于它拒绝将主角塑造成无敌战神。它展现的是一个灵魂如何从混沌走向澄明的过程——剑未出鞘,心已见道。这不仅是武藏的个人史诗,更是战后日本对自身精神出路的一次深刻叩问。当今日观众再看木村拓哉版中“一人屠76人”的夸张神话时,或许更应铭记内田吐梦的忠告:真正的强大,从不在于杀戮的数量,而在于能否在杀戮之后,依然选择向光而生。

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...