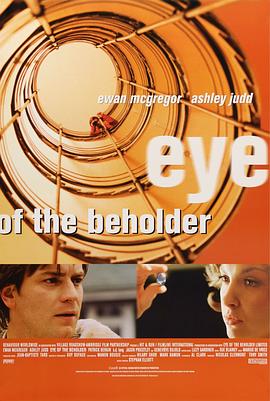

剧情介绍

(原创)珍珠妈妈

前几天,我在家长群里聊天。

有位妈妈问:我家的孩子脾气特别大,发起火来莫名其妙,有没有什么解决办法?

然后就有一个爸爸跳出来,秒回:打一顿!

紧接着另一个爸爸回:如果还解决不了,就再打一顿!

那位妈妈哭笑不得,就问:你们在家难道也这样对孩子?

两位爸爸异口同声:是的!

然后群里就议论开了。

有不少家长都认为,孩子喜欢乱发脾气,是因为被惯坏了,的确要打。

也有的家长不认同,表示自己并没有娇惯孩子,但孩子依旧脾气大。

还有家长说,孩子没少挨打,但还是改不掉乱发脾气的坏习惯。

孩子闹情绪时,父母的确很心烦,对此我也深有体会。

还记得上周我提到的,在培养女儿情绪表达过程中,经历的“允许她宣泄出来”的那个时期吗?

那几个月,我常会面对她突如其来的哭闹甚至踢打,真的让人头大。

所以今天想和大家聊聊,怎样正确应对孩子的“情绪炸弹”。

1.

科学研究表明:在大脑中,与情绪最有关系的区域是杏仁核,在孩子年纪小的时候,杏仁核的反应是比较强烈的。这是因为小孩子生存能力比较差,所以需要通过强烈的情绪反应,来强化孩子的生存能力。等到孩子慢慢长大了,杏仁核的反应会越来越慢,一方面是孩子有经验了,知道不用有这么强烈的危机意识了。还有一个原因和大脑前额叶有关。这个区域是发育比较慢的脑区,和控制情绪有关系。所以小孩经常会闹脾气,其实是因为他们的大脑前额叶发展比较慢,导致不能很好调节情绪。

就是说,孩子脾气大是生理原因,是非他所愿。

2.

当然,除了生理因素,还有一些其他原因。

首当其冲就是,父母没有教会孩子正确的表达情绪。上周的文章已对此做过介绍,可以点击文末链接,了解更多。

其次,就是养育者缺少“及时回应”。

很多时候孩子看似是突然间的情绪波动,但如果能把画面“倒回”的话,就会发现,他们之前就已经发送信号了,只是父母没有有效接收。

糟糕的是,孩子会因为家长对信号的忽视或错误理解,变得更加愤怒,气急败坏。

而那一边,家长根本不知道自己错过了什么,反而感叹孩子真是太“没规矩了”。

有一次,我带着女儿出门,说好去买冷饮,但途中遇见一位老友,就驻足聊了起来。女儿很不给面子,一直在旁边拽我的衣服,大喊“妈妈,妈妈。”我想她一定是着急吃冰淇凌才这样,就没理她,继续和朋友叙旧。女儿不罢休,几次打断我,然后干脆大叫起来。朋友见状只得匆匆留下联系方式,离开了。我很生气,就冲她发火“妈妈答应给你买冰淇凌就一定会买的,你等一等都不行吗?没看到我在和朋友说话吗?”她不说话,一直用眼睛瞪我,小拳头握的紧紧的。我更生气了,蹲下来准备好好教训她。这一蹲,才发现,原来从她的角度看去,身边不远处就有一棵长在石头缝里的小黄花,与昨晚我俩在《动物世界》里看到的那朵很像。我一下想到,昨天我们说好了,要找找有没有类似长在石头缝里的植物的,现在她找到了,一定是想让我看,才不停打断我的。我赶紧道歉,无奈人家根本不买账,一路气了很久。

当时我有很多机会避免女儿发脾气的。

在最初她叫我的时候,及时回应她,就能第一时间发现那朵小花;

她后来几次打断我,如果我能停下交谈,听听她说什么,就不会有后来的误解;

实在不行,至少弯下腰去,说一句“等我一下,一会再聊。”

如果我能做其中的任何一样,情况都会大不相同。女儿不用生气大叫,朋友也不会被吓走,我也不用因此丢面子。

3.

除了这些,还有一些特殊的情境,也会让孩子更容易爆发坏情绪。

武志红曾说过一词叫“放毒”。所谓的“毒”是指孩子在分离创伤中,对爱的渴望、失望、恐惧、隔离和怨气的一系列复杂心理。这些“毒”,孩子只有通过对生气、哭喊、闹情绪等形式来释放。

孩子成长中都需要与父母“分离”,通常情况不会形成“创伤”,但如果是长期在外工作,将孩子留给老人抚养,偶尔回去看望一次的父母,就比较容易给孩子造成“创伤”。

这种情况,孩子在回到父母身边生活的最初一段时期,就必然需要大量“放毒”,会闹情绪、发脾气等。

而对有些敏感的孩子来说,即便是父母只离开一段时间(比如出差、学习等),即便没有形成“创伤”,但仍可能引起他们情绪上的焦虑和恐惧,从而在父母回来的那几天,集中哭闹,以释放毒素。

这就可以解释,为什么我们下班回家,老人会抱怨“你们不在家,孩子都好好的,只要你们一会回来,他就又哭又闹。”就是因为他们需要“放毒”。

所以,孩子经常发脾气,决不单单是孩子的问题,很多时候,更是家长的原因。

就像我们看一座冰山一样,如果从水面上露出的一角来看,确实可以归结为孩子被娇惯坏了,但潜到水中,就会发现更大更实质的部分。

4.

拆除孩子情绪炸弹的方法有很多,但前提是,你必须要足够尊重孩子,把他当作一个独立的个体来看,而不是简单的认为他就是个“小屁孩”,什么都不懂。

当你设身处地看清他每一个“脾气”背后的原因时,自然就不会选择去“打他一顿”,自然会更倾向于“对症下药”。

一、充分接纳,打造充满“爱”的养育环境

心理学认为,好的养育环境是“抱持”性的。

所谓“抱持”就是在孩子发展好时,认可他,在孩子受挫时,支持他。

这里可以理解为,在孩子情绪稳定或热情高涨时,及时给予鼓励。

在他们发脾气、闹变扭时,选择站在他们的身边,陪伴并提供帮助。

我们的很多父母做不到这点,他们经常在孩子表现良好时习以为常,又在孩子情绪不佳时大为光火,把“不懂事”“没规矩”这样的标签贴在孩子身上。

这样的父母喜欢在“爱”的头上套一个圈,孩子在圈以内的部分,会被爱,而圈以外的部分就不能被接受。

这就如同,孩子说,爸爸,你要开上宝马,我才会爱你,而妈妈,你要长得像明星,我才会喜欢,一个样。

你能心情愉悦地接受这样有条件的“爱”吗?不过不行,那孩子也一样不行。

一个人只有在内心安全的时候,才谈得上稳定的情绪和温和的情感。

接纳孩子的一切,并给予他“抱持”,是父母送给孩子,最重要的安全感,是帮助孩子化解坏脾气的核心力量。

二、做孩子的引路人,引导孩子自主化解

我们有时会犯一个错误,就是在孩子哭闹时,拿出他们喜欢的玩具或零食,以为这样哄一哄,就能缓解孩子的坏情绪。

但其实,如果我们能多尊重一下孩子的意见,问问他“你要怎样才能不生气呢?”得到的答案可能完全超乎你的想象。

有一次,女儿在楼下和一个同龄的小女孩吵了起来。因为两人都想玩那个秋千。小女孩脾气很大,她的奶奶怕伤到女儿,就一把抱住她,不让她乱动。结果小女孩被人控制住,更生气了,一个劲的跺脚、挥拳头。奶奶赶紧找我商量,问能不能让小女孩先玩。我问女儿的意见,她同意了,让出了秋千。可小女孩依旧哭闹,坐在地上,拒绝起来。奶奶不好意思地向我解释,说孩子从小是姥姥姥爷带的(可怜的姥姥姥爷做了背锅侠),被惯坏了,所以才这么难伺候。看着小女孩耍赖的样子,我上前问她“你是怎么想的呢?要怎样才会不生气呢?”结果小女孩却指着女儿手上的手办玩具说“给我玩那个小狗灰灰,我就不生气了。”看吧,孩子就是这样,上一秒还是秋千,下一秒就成了玩具。最后,小女孩在一旁玩着女儿借她的玩具,女儿快乐的荡着秋千,皆大欢喜。

有些时候,我们不要越俎代庖,自以为是的站出来替孩子化解难题。不如多引导他们自己去想办法,自己去找能变得开心的事情,那结果往往比我们以为的要好。

三、适当的放手,不对孩子多做评论

在孩子尝试自己解决情绪问题时,父母要懂得放手,并预留出试错的空间。

有一次女儿在家闹情绪,我就问她打算怎么做?

她说要吃点奥利奥才会好,我说那就吃吧。

吃完她还在生气,说还要看动画片才会好,我说那就看吧。

看完两集还没消气,说还得在沙发上乱蹦才行,平时我是不会允许的,但那天我说可以。

蹦了一身汗,我边给她换衣服边问她,还生气吗?她说还生气,还得到楼下玩才行。

我就带着她下楼,和一群孩子满场疯跑。临回家我问她,还生气吗?

她说不生气了,因为她累了,要休息了。

整个过程是不是和我们平常宣泄压力一模一样?

吃好、喝好、玩好、最后累好,倒头再睡好,然后就真好。

看吧,不用大人教,孩子自己会做。

我们要做的,就是陪在一边就行。

平时那些唠叨,什么长虫牙咯、眼睛看坏咯、累着咯、跌着咯,统统都别说,只在一旁做最基本的安全保护,其他都放手。

孩子的成长需要空间,情绪管理也一样,只有不断的尝试,孩子才会知道,什么是正真有效的方法,什么只是一时的放纵。

四、比起孩子,更关心自己的情绪问题

情绪本身是会传染的。

相信大家都有这样的体会,妈妈发脾气,全家气压低。

家长的情绪影响多大呀,足以晃动孩子本就不成熟的心。

所以,要拆掉孩子的情绪炸弹,先要拆掉自己的。不要把工作中的烦恼、抱怨带回家,更不要对着孩子的发泄情绪。

只有情绪健康的父母,才能培养出同样健康的孩子。

愿我们都能好好爱自己,好好爱孩子。

欢迎点击 会叫的鸟儿有虫吃 情绪表达是一种生存技能 了解更多。