剧情介绍

关于复仇的电影一直是剧情片的一个重要的类型,这一类型片也一直是直男们心心念念大呼过瘾的肾上腺素催化剂。

复仇本质上源自于动物的应激反应,趋利避害,反击自然环境中来自各方面的伤害。

但是随着人类的不断进化,感性这种特质成为了一种恩赐和诅咒,一方面,它另人们得以感受到这个世界上的无数美好情感,而另一方面,它开始逐渐占领人类的大脑,复仇在这种时候不再是趋利避害,而变成了冤冤相报的不死不休。

基于这样的情感,一大批复仇电影应运而生。

而在这些电影中,有一部复仇电影极具特点,它就是《毁灭之路》。

这部电影从西方的视角给众人讲述了一种别样的复仇:复仇的最高境界不是逞一时之快,而是保护你在意的人,不叫他的双手沾上鲜血。

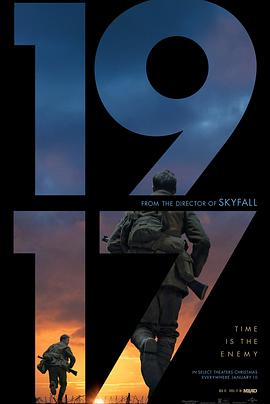

▲《毁灭之路》凤凰卫视电影台 12月16日21:15 / 17日 15:55 播出

本片由汤姆·汉克斯主演,导演则是后来执导过两部“007系列”电影的山姆·曼德斯。

▲导演山姆·曼德斯

这位有着葡萄牙和犹太血统的英国导演在2001年拍摄《毁灭之路》时正是春风得意,彼时他刚刚凭借《美国丽人》获得了1999年的奥斯卡最佳导演奖,因此,在这部电影中他也大胆地加入了很明显的个人风格以及私货。

例如麦克求助于黑帮头子的那场戏就模仿了《教父》第一部的开场,剧中最大的反派摄影师的人设则与《沉默的羔羊》以及《这个杀手不太冷》中的反派有着相近的特质:反社会,偏执,但却充满了浪漫主义,杀人在他们眼中是在完成一件完美艺术品。

故事发生在1931年的芝加哥,汤姆·汉克斯饰演的麦克是黑帮大佬鲁迪的养子,一直忠心耿耿地作为杀手“帮助养父解决掉麻烦的人”,而与之相对的是他的个人生活,就像一枚硬币的正反两面,他除了黑帮成员的身份外还是两个儿子的父亲,与家人过着与常人无异的生活,为了保护孩子,他也一直对自己的职业讳莫如深。

而这种平静的生活,却被一场意外打破。

在一个雨夜,麦克的大儿子无意间撞破了鲁迪亲生儿子康纳的地下交易和杀人现场。

康纳为了向父亲掩盖自己贪污钱财的事实,于是趁麦克出门潜入他的家中想要杀掉麦克的大儿子灭口,却错杀了麦克的妻子与小儿子。

于是,麦克与大儿子二人走上了对抗整个帮会的复仇之路。

接下来的剧情走向则是喜闻乐见的个人英雄主义的叙事,但导演的野心显然不止于此。

他在剧中安排了两条线:一条是父亲的复仇,采用了经典的双雄争霸的叙述模型:正邪的二元对立。

另外一条则是犯罪片中少见的亲情线:一直忙于帮会事务的父亲在与儿子的逃亡中反而有了更多的时间朝夕相处,那场教小麦克开车的戏将这条线推向了一个高潮。

影片的结尾,麦克被反派偷袭,奄奄一息,他的儿子也第一次对反派举起了枪。

枪声响起,反派死去,开枪的却是麦克。

他用最后的力气完成了复仇,也用最后的力气完成了对儿子的救赎:不让他的手上沾上一滴血。

《毁灭之路》作为复仇电影的典型,体现出了这一类型电影的一大特质:复仇从来不仅仅是复仇。

而在我们的邻国韩国,这一类型的电影在犯罪片的大类下向来佳作频出。

与西方的“圣母式复仇”不同,韩国,作为东方文化某种意义上的代表,其在复仇中传递出来的价值观在我们中国人看来更为“痛快”:彻底的复仇。

我们自古就是一个容错率极低的社会,我们是一个允许“君子报仇十年不晚”的国度。

这一价值观并没有在我们的影视作品中体现出来,但一直在模仿我们的韩国却最终把这个特色的价值观呈现了出来。

这源自于韩国电影的黄金创作环境,自从取消了电影审查制度之后,韩国的电影人开始在违法的边缘拼命试探:凶杀的特写场面,批判政府,讽刺警方的无能,极尽挖苦之能事。

虽然这带来了一定程度的混乱,但也正因为如此,韩国的电影人可以放开手脚,创作真正意义上的思考社会的作品。

而说起韩国的复仇电影,就不能不提《老男孩》,导演用高超的叙事技巧,让观众从开场就深深地着迷:一个看起来大大咧咧的中年男人吴大修,在一次醉酒后遭人绑架,关在一个密闭的小屋中长达十五年,影片就从他终于重见天日说起。

这个技法很类似于侦探小说的路子:先抛出一个谜团,然后逐层抽丝剥茧。

吴大修的遭遇来自于中学时的一次偷窥,他偶然看见班上那个最漂亮的女生在教室里和亲生弟弟的乱伦,于是便“长舌”地告诉了好友,转眼间全校皆知,这直接导致了这个女生的自杀。

这是一个双向复仇的故事,施暴者与受虐者的身份都同时出现在复仇的双方身上。

囚禁吴大修的人正是那个女生的弟弟李有真。

他要让吴大修经历他所经历过的一切,用催眠的方式让吴大修在出狱后爱上了自己的女儿。

最后,他充满快意地告诉了吴大修真相。

看着他歇斯底里地崩溃、哀求他不要把真相告诉女儿。

看着吴大修向野兽一样地翻滚、咆哮。

看着他发疯一般地剪掉了自己的舌头。

在做完这一切后,李有真含笑自杀。

影片中出现了很多关于动物的意象,这些意象都指向了电影暗藏的主题:人与动物的区别在哪里?

在抛却一切道德、伦理之后,人是否还是人?是否还值得享受“爱”这种美好的情感?

这是一部令很多人看过之后“生理不适”的电影,但也提醒了生活在社会丛林中的现代人:我们都曾经是猴子。

而复仇的主题也另这部影片的主题更加立体,它表述了一种令人毛骨悚然的复仇方式:让你经历我曾经经历过的一切。

这是深受汉文化影响的韩国电影的突出特征,中国人讲究的“以眼还眼以牙还牙”的复仇哲学在《老男孩》中体现得淋漓尽致。

与《毁灭之路》体现出的“释然与自我救赎”不同,亚洲文化语境从来都是推崇酣畅淋漓地报复。

“哪怕跌入地狱,我也要拉着你一起下地狱。”

近年来,抱有这种价值观的国产电视剧也都取得了不错的收视成绩,如《甄嬛传》,《琅琊榜》,《延禧攻略》等。

而有时这种“丧心病狂”可能来自于对社会的绝望。

大韩民国演技担当河正宇主演的《恐怖直播》作为为数不多的韩国出品好莱坞注资的复仇电影,描绘了一个被韩国官员称之为“垃圾人”的底层民众的复仇故事。

与之前两部影片不同的是,这个名叫朴晨佑的人的复仇对象并不是单个的人,而是整个官僚制度。

这让这场复仇的意义不同以往,也让这场复仇注定是一场失败的悲剧。

他的父亲朴鲁圭是一个任劳任怨的工人,负责修缮要接见外宾的大桥,为了赶进度,政府出资组建的施工队不顾工人的疲倦,连夜赶工,在一次施工中,他和三个工友不慎跌落水中,而政府官员为了接见外宾,使得救援队迟迟未能救人,最终几人纷纷殒命。

而作为死难者家属的朴晨佑,却没能得到哪怕是一句像样的道歉,一句也没有。

而他要的要求也很简单:让总统在全国观众面前道歉。

但社会底层的民众是没有话语权的,他们是被边缘的沉默的他者。

既然如此,他要把那些人打痛,于是他在桥上安插了炸弹。

这是一个不同于以往的恐怖分子,我们愤怒于他的草菅人命,为了私怨伤及无辜,但是我们也在其中看到了深深的绝望和无力:他的声音竟然要用这样极端的方式才能被“上面的人”听见。

甚至从某种层面上来说,他的复仇是一种公民思想层面上的“觉醒”,而这种觉醒在深受儒家文化影响的韩国更是难能可贵。

影片的结尾,那个一直隐藏在声音背后的恐怖分子终于暴露在主角面前。

可这并不让任何人有着酣畅淋漓恶有恶报的感觉,政府最终决定让河正宇扮演的主角背锅承担恐怖分子造成的恶果(说他收取贿赂故意激怒恐怖分子,而策划这一切的是制片人),在那个恐怖分子决定放弃引爆炸弹的时候开枪将其击毙。

草菅人命,制造仇恨,故意激怒恐怖分子间接导致第二次爆炸中的无辜民众死亡。

这一切的一切只为了总统不必出面道歉。

这个复仇的外壳下包裹着一个可怕的黑色幽默。

对于情节为王,视觉效果大行其道的好莱坞模式而言,“让观众看得爽”这件事是可以轻松实现的,比如让这个恐怖分子的设定成为那个反社会人格的刻板印象。

但导演偏偏就冒着天下之大不韪让这个原本简单的复仇爽片变得不那么爽。

这体现出了韩国导演在资本至上与自我表达之间寻找的平衡,也标志着韩国电影以模仿发家,但也成功地摸索出了其作为亚洲文化背景的本土表达方式。

无论何种意识形态,何种社会制度,绝对的权威带来的都是丑恶。

1998年,韩国总统金大中提出“文化立国”战略,文化输出从那时起也成为了韩国重要的财政收入来源。

这一政策不仅带来了无数优秀的影视作品,也借助传媒的推动形成了另类的“第四权力”,例如其著名的“熔炉法”就是由电影《熔炉》推动的保护未成年人免于性侵的法案。

最后说回复仇电影,这个类型的电影作为类型片中的一个重要的组成,涵盖了犯罪、剧情、甚至喜剧片等诸多电影种类,其中优秀电影突出的特点在于:以复仇为主线,但绝不仅仅讲复仇,而复仇之外的主题则与导演个人的表达意愿,影片的文化背景以及资本有着密切的关系。

而对于仇恨的消解,每一个民族的文化对于它都有着不同的态度,有人喜欢睚眦必报的快意恩仇,也有人钟情于一笑泯恩仇的释然,而这些不同文化与价值观的交织,也让复仇电影变得更加的多元与趣味盎然。

每一种对待仇恨的态度都与一个民族的经历有着密切的关系,对于儒家文化影响下的亚洲国家,因为在整个近代接受了太多太多的苦难,很多人心中都有着浓重的耿耿于怀,于是以牙还牙在这样的国度自然更加具有市场,正如酣畅淋漓的复仇的代表作《基督山伯爵》在我国风靡经久不衰的原因一样。

在东方的文化语境下,消解仇恨的最好方式似乎只有像那个朴晨佑一样,等来一句原本就应该得到的道歉。

因为任何的宽恕都是有前提的,正如鲁迅那句话“无怨的恕,说谎罢了”。

影 片 预 告

电影 毁灭之路

时间 12月16日 21:15

12月17日 15:55

复仇从来不仅仅是复仇

文字:曹泽宇

编辑:focus、蒙小度