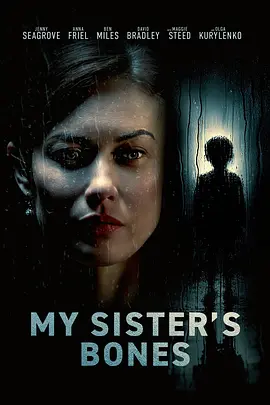

剧情介绍

《姐姐》(2019)以92分钟的紧凑叙事,将女性复仇、系统性失职与未成年性剥削三大尖锐命题熔铸成一场血色风暴。影片由林京泽执导,李诗英饰演的前私人保镖仁爱,在出狱后踏上寻找失踪妹妹恩惠(朴世婉 饰)的绝命之路,表面是动作爽片外壳,内里却是一把刺向韩国社会肌理的冷刃。

故事开篇即抛出残酷设定:仁爱因替人顶罪入狱一年半,归来时妹妹已人间蒸发。警方敷衍塞责,线索断绝,她只能凭借昔日打手本能,循着蛛丝马迹深入城市暗网。随着调查推进,一个令人窒息的真相浮出水面——恩惠并非普通离家少女,而是被卷入由黑帮、腐败警察与伪装成慈善超市老板的恋童癖者共同编织的性交易链条。更令人心寒的是,恩惠曾遭受校园霸凌,而施暴者正是后来参与侵害她的同伙之一,暗示着暴力如何从校园蔓延至地下犯罪网络。

李诗英的表演堪称全片灵魂。她以一身猩红连衣裙与高跟鞋贯穿全片,在霓虹闪烁的夜巷中如复仇女神般穿梭。这种视觉符号不仅强化了“美艳杀手”的类型标签,更构成对传统男性主导动作片的颠覆——她的暴力不是炫技,而是绝望母亲式守护的极端外化。每一场打斗都带着颤抖的愤怒与精准的克制,尤其在最终对决中,面对伪善超市老板那句“我也有女儿”,仁爱以沉默的暴击完成对虚伪父权最彻底的审判。

影片结构采用典型的“通关打怪”模式,但每一关卡都暗藏社会批判:无能的警察象征制度性冷漠;校园施暴者代表成长环境中的结构性暴力;黑帮头目则是资本与暴力合谋的缩影。而最令人脊背发凉的,是那个表面经营社区超市、实则操控未成年少女卖淫的“好邻居”——他利用社会信任机制作掩护,揭露了熟人犯罪的隐蔽性与危害性。

《姐姐》的争议在于其暴力尺度与叙事节奏的失衡。部分观众批评其“元素堆砌”,但若将其置于韩国现实语境下审视,这种近乎窒息的密集控诉恰是导演的刻意为之。当司法系统失效、家庭保护缺位、邻里信任崩塌,个体唯有以私刑完成正义闭环。正如热评所言:“那些没有姐姐的女孩们,该怎么办?”——这句诘问直指影片核心:在一个系统性失灵的社会里,弱者的生存依赖于偶然出现的“姐姐”,而非制度保障。

尽管评分仅6.6,但《姐姐》的价值远超类型片框架。它用血浆浇灌出一朵带刺的玫瑰,花瓣上写满对女童安全、司法公正与社会共谋的控诉。在MeToo浪潮席卷全球的当下,仁爱那一袭红裙不仅是复仇战袍,更是无数沉默受害者的血色代言。

故事开篇即抛出残酷设定:仁爱因替人顶罪入狱一年半,归来时妹妹已人间蒸发。警方敷衍塞责,线索断绝,她只能凭借昔日打手本能,循着蛛丝马迹深入城市暗网。随着调查推进,一个令人窒息的真相浮出水面——恩惠并非普通离家少女,而是被卷入由黑帮、腐败警察与伪装成慈善超市老板的恋童癖者共同编织的性交易链条。更令人心寒的是,恩惠曾遭受校园霸凌,而施暴者正是后来参与侵害她的同伙之一,暗示着暴力如何从校园蔓延至地下犯罪网络。

李诗英的表演堪称全片灵魂。她以一身猩红连衣裙与高跟鞋贯穿全片,在霓虹闪烁的夜巷中如复仇女神般穿梭。这种视觉符号不仅强化了“美艳杀手”的类型标签,更构成对传统男性主导动作片的颠覆——她的暴力不是炫技,而是绝望母亲式守护的极端外化。每一场打斗都带着颤抖的愤怒与精准的克制,尤其在最终对决中,面对伪善超市老板那句“我也有女儿”,仁爱以沉默的暴击完成对虚伪父权最彻底的审判。

影片结构采用典型的“通关打怪”模式,但每一关卡都暗藏社会批判:无能的警察象征制度性冷漠;校园施暴者代表成长环境中的结构性暴力;黑帮头目则是资本与暴力合谋的缩影。而最令人脊背发凉的,是那个表面经营社区超市、实则操控未成年少女卖淫的“好邻居”——他利用社会信任机制作掩护,揭露了熟人犯罪的隐蔽性与危害性。

《姐姐》的争议在于其暴力尺度与叙事节奏的失衡。部分观众批评其“元素堆砌”,但若将其置于韩国现实语境下审视,这种近乎窒息的密集控诉恰是导演的刻意为之。当司法系统失效、家庭保护缺位、邻里信任崩塌,个体唯有以私刑完成正义闭环。正如热评所言:“那些没有姐姐的女孩们,该怎么办?”——这句诘问直指影片核心:在一个系统性失灵的社会里,弱者的生存依赖于偶然出现的“姐姐”,而非制度保障。

尽管评分仅6.6,但《姐姐》的价值远超类型片框架。它用血浆浇灌出一朵带刺的玫瑰,花瓣上写满对女童安全、司法公正与社会共谋的控诉。在MeToo浪潮席卷全球的当下,仁爱那一袭红裙不仅是复仇战袍,更是无数沉默受害者的血色代言。

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...