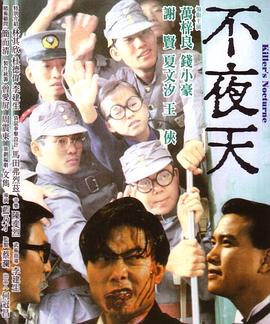

剧情介绍

把水从水源地输送到用水的目的地,需要通过各种输水渠道。通常的水渠都是建在地表的,是裸露在外的。因此,我们最常见到的水渠称为“明渠”。但是,中国古代发明了建筑在地下的水渠,这种水渠被称为“暗渠”。

古城中的水渠为明渠在古代的施工条件下,修建暗渠的难度更大一些,施工技术的要求也更高一些。但是,在特定的地区或者特殊的地质条件下,修建暗渠有许多好处。可以减少明渠水分的蒸发和渗透,最大限度地将珍贵的水输送到目的地。另外,如果建渠线路上遇到土质疏松的情况,古时没有水泥,修建明渠很困难,这时就需要采用暗渠的方式。

我国第一条暗渠是汉武帝元狩和元鼎年间(公元前120—前111年)修建的龙首渠。当时之所以发明地下水渠的施工技术,是由于规划中的渠道线路必须经过土质疏松的商颜山一带。在这种环境中修建明渠,渠岸极易崩毁,于是发明了“井渠法”,即在渠道线路上,每隔一定距离就打出一口竖井,以便暗渠挖掘施工时的泥土搬运。

龙首渠示意图当时征调了1万多名民工,从地下挖穿商颜山,开通了从徵县(今澄城县)到临晋(今大荔县)的渠道。因在施工中挖出恐龙化石,所以取名“龙首渠”。由于“井渠”的井壁没有砖石衬砌固壁,井渠通水后,竖井遇水坍塌,淤塞了地下的水渠。渠成不久即遭湮废,未能实现流灌万世的初衷。

非常庆幸的是,开挖龙首渠所发明的地下水渠的测量技术和挖掘施工技术,在稍后的西部农田水利建设中,得到了推广应用。有学者认为,它就是新疆地区的坎儿井的技术来源。位于天山南麓的吐鲁番和哈密两个盆地,是修建坎儿井的最适宜地区。那里地下蕴藏着丰富的雪水。盆地有一定的坡度,修建暗渠能够实现自流灌溉。这个地区的气候特点是,年中降雨稀少,气候干燥,蒸发量是降雨量的100多倍。如果采用明渠建造,渠水大多会蒸发和渗漏。

坎儿井暗渠本文作者:曹幸穗

文章首发于:《江河》杂志微信平台

文章转载需注明@江河杂志

选题合作与投稿

联系人:刘艳飞

邮箱:jianghebjb@163.com

杂志订阅、广告合作与应聘

联系人:刘晓晨

邮箱:jianghechuanmei@163.com

(微信公众号:jianghezazhi)