剧情介绍

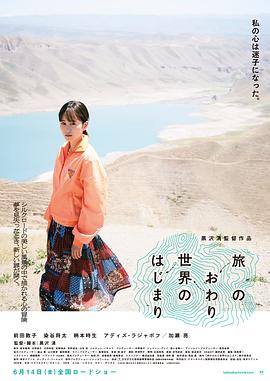

《岸边之旅》是改编自日本小说家乡本汤树实在2010年发表的同名小说。在2015年上映,同年获得戛纳电影节最佳导演奖。但这部电影在很多国际电影节放映时,口碑出现了两极化。

在豆瓣上的评分并不高,只有6.7分。这部电影情节简单,充满温情,讲诉了失踪三年的优介,突然回到家中告诉妻子自己已经离世三年,和多年未见的妻子瑞希相聚后,决定向曾经帮助过妻子的人们表达谢意。夫妻二人踏上了感恩之旅,这一路上经历的事情,让两人卸下顾虑,好好告别。这部电影的特别之处在于,这是一趟生者和亡灵的旅途。

影片的开始是女主人公瑞希在教孩子弹钢琴,她是一名家教,而家长对这位老师的评价是那么欢快的琴声,不像是从你的手中弹出来的。如果你能性格再活跃一点就更好了。接着镜头一转,她回到空无一人的家中。

在电影的最后,优介离开了人世间。瑞希也放下了对丈夫的执念,让他离开。在最后一站的小村庄中,有一个瀑布。瑞希在那里看到了在她16岁就已经离开了父亲,父亲告诉瑞希。在另外一个世界,他一直看着她,希望她能过得好。对于生死的界限是人无法跨越的,但温情的存在,可以让这份爱延续下去。

本片导演黑泽清,是个喜欢探求生死问题的导演。但他并不是一个老老实实讲故事的人,他的电影风格充满跳跃性,让观众很难跟上。这也让他的作品并不能被大众普遍接受,由于他的不走寻常路,也成就了他独特的风格。

今天我会从故事内容、表现手法、情感表达这三个方面来解读这部电影的魅力与价值所在。在第四部分我会结合电影以及现实生活,谈谈我对于这趟旅途的思考。

01、故事内容:虽然生与死的界限摆在眼前,但温情的气息在旅途中慢慢呈现,直到卸下所有顾虑,才懂得诀别的含义

第一站他们来到岛影的家中,岛影是一个孤独的老人,是街上的报纸投递员,几十年如一日。在重遇的日子里,岛影教瑞希如何打包报纸,跟他们一起吃饭,一起聊天,一起看电视。瑞希看到他剪了很多花瓣的图案收藏起来。

在岛影家中,瑞希借用他家的平底锅煮寿喜烧。结果惹怒了岛影,也许是这把平底锅,让他回忆起他的妻子。岛影冲出家门,在大街上喝得伶仃大醉。优介出门找他,把喝醉的岛影背回家。岛影在冲出家门的那一刻,嘴里说着:“家人是什么?仅仅是肉体的分离就结束了吗”

每个人的家里都有一些老物件,在我们看来,没什么用的东西。也许正寄托着老人的感情,岛影的灵魂迟迟不肯离去,是因为对妻子的愧疚。而在与瑞希和优介的相处下,岛影放下了执念。肉体分离并不是完全的离开。这一站,也开启的影片的主题。

第二站他们来到了在小镇开饺子店的夫妻家。女主人有架钢琴,但却从来不碰它。直到瑞希的到来,她弹了在钢琴上的琴谱,唤起了女主人的自责。女主人逝去的妹妹,在这时出现。在妹妹和瑞希的鼓励下,女主人弹完完整的钢琴曲。妹妹和女主人达成了和解。

第三站来到优介曾经教过书的村庄,村里的大人和小孩都喜欢优介。在这里他们遇到了香织夫妇,香织的丈夫已经死去。但不肯离开,优介问他“你有什么心愿。”香织丈夫说“我不想死。”这是个没有办法实现的愿望。看着这两个人纠缠不清,这这个时候,瑞希明白了与其痛苦的纠缠,不如放下。

最后一站,他们来到的一个小村庄。在瀑布下。瑞希看到了在她16岁就已经离开的父亲,瑞希想让优介一起回家。瑞希问优介我们还能再相见吗?优介点头,转眼就消失了。瑞希烧掉了寻找丈夫的祈愿书,两人终于好好告别。

在我看来,每一站的旅途,都代表着特殊的含义。对于家中的物品和逝去亲人的连接,对于逝去亲人的不谅解,以及生死的放下。在温情的过程中,体会到死亡带来的无奈。

不得不承认黑泽清的这部电影,和他往常的电影风格一样。讲的故事不算完整,甚至有些跳跃。在他的镜头下,生与死的界限是人无法跨越的,在这趟回忆之旅中,揭示了每个人心中放不下的东西。这也正是导演想传达给我们的故事内核。

02、表现手法:充满象征意义的场景与物品,承载着对逝者的感情寄托及对生与死的思考

在开篇的镜头中,就让我们进入了黑泽清的世界。一个人、一盏日光灯,通过窥视的视角,镜头从右向左缓慢的移动,告诉我们即将揭开背后的真相。移到尽头,发现什么都没有。

正当悬着的心刚放下时,镜头再一次回到全景的位置。优介站在那里,看不到他的脚,看不到他的表情。他的位置正好是卧室和厨房的中间,厨房代表着现世,而卧室是优介以前的房间,表示阴间。在构图中,每一个镜头都恰到好处。

《岸边之旅》本身就是一部极具象征性的电影,岸的一端是我们生活的现世,而岸的另一端则彼岸,也就是我们说的逝者会去的另一个世界。在皮克斯电影《寻梦环游记》中,万寿菊构成的桥,是连接现世和彼岸。而跟桥相比,岸则有模糊的界限。

在影片中还出现了很多连接此岸和彼岸的象征,比如影片最后出现的瀑布,黑黝黝的水潭。导演黑泽清为了拍出虚无感,利用极强的光暗对比和光与影子的交融。在邮递员老人家中,当瑞希和优介扶着老人睡下时,强光打在纸花布满的墙上,然后光线依次暗淡。

在瑞希弹钢琴那一场景,原本是大白天,随着剧情的推进,女主人请求早逝的妹妹原谅,妹妹自黑暗中现身,整个场景逐渐过度到漆黑的状态,而当妹妹再度离去时,场景再次回到光亮状态。

在我看来,光线的变化对应的是生与死。每个人物登场,通过光的强弱和影子,给观众极强的视觉冲击感。

把物品和特定的场景,赋予特殊意义。让观众在看的时候,能更直观的分辨现世与彼岸。值得一提的是影片中的配乐,没有魔幻,没有特效,但却有一种暗流般的感情。电影中钢琴曲配合着剧情,层层递进。

03、电影主题:生与死的界限,这是一场道别之旅,生者和亡灵的沟通,是日本文化中独有的模糊性和暧昧性

对于《岸边之旅》跟快节奏的电影不同,整部电影的节奏是很缓慢的。夫妻两人在旅途中,对于遭遇的种种,在表面上看没有太大的波动,但是通过画面的变化,来表达内心的情绪。

对于生死,不同国家都有特定的文化。我国的奈何桥、阴曹地府等等,都是另一个世界特有的符号。生和死之间有强烈的界限,而岸在日本是模糊性和暧昧性的象征。从这部电影中,也能看到日本人是如何对待生死的。

作为黑泽清擅长的电影类型,营造出生者和亡灵共同存在的混沌世界。在电影中有温情的故事,也有虚幻的恐怖。在他的刻意安排下,两者保持着平衡。

这部电影表现出日本对于生与死之间特有的文化,日本传统文化中,尤其是物语(民间传说)中,此岸世界和彼岸世界并不存在一条明确的界线,人们相信,此端和彼端是可以自由往来的。

在我看来,正是这种特有的文化,让影片对于死者的到来,不会显得特别突兀。而夫妻两人以生者和亡灵的身份,以一段全新的旅程,回顾丈夫生前的回忆。也许只有亲身经历,才能明白丈夫在最后一段时间,是如何度过的。直到放下所有顾虑,安心送他离开。

04、基于《岸边之旅》这个温情故事,结合现实生活,谈谈这部电影对我的几点思考与启发

岸边之旅是一部遗憾和思念的电影,男主在女主的思念中,重新出现引领她走向一段怀旧之旅。在这段旅途中,串起了几段有关爱恨、生死的故事。每一段故事,都让我对生与死,多了一份理解。

全片弥漫着淡淡的伤感,在旅途中揭晓了对生和死的态度,以及这两者的边界。最终瑞希明白了优介这场旅途的意图,不是两个人还可以在一起,是好好的道别。

世事无常,当我们面对亲人离世时,我们该如何面对。在电影中,逝去的人能重新回来好好告别。而在现实生活中,则是天人永隔。告诉我们知道要珍惜身边人,不要让来不及的告别,成为生命中的遗憾。

结合《岸边之旅》这部电影,结合现实生活中的经历,谈谈这部电影给我的三点思考:

①人生漫长,我们要学会体验悲伤

亲人的死亡,是我们最难面对的一课,也是我们不得不面对的一课。影片中岛影在面对妻子的离去,表面上没有表现出悲伤。但当女主用平底锅时,让他抑制的悲伤,一下子爆发了出来。

对待亲人的离世,我们常会说一句安慰的话语,节哀顺变。让逝者家属抑制悲伤,这样一来自然的悲伤就会被破坏。还有很多人因为没来得及见离世的家人最后一面,而产生深深地自责。对于悲伤是情绪的自然表达,我们要做到是释放它,而不是抑制它。

②在一段感情中,要试着理解对方,站在对方的角度想问题

影片是失踪3年的丈夫回到家里找妻子,对于这3年的遭遇,妻子并不知情。而面对丈夫的要求,她选择了接受。从另一个方面讲,这也是妻子为了理解对方。

在一段感情中,理解对方是很重要的。在现实生活中,有人哪怕天天住在一起,还是有不理解对方的感受。其实很多时候,只是不愿意去试着理解对方。有些事情,只有经历过的人才会懂。设身处地的站在对方的立场上,好好思考问题,没准就会有不一样的答案。

③死亡是个终结话题,好好告别是对生命最好的谢幕

影片的最后,优介离开了人世间,而瑞希也选择放手让他离开。对于这样的结局,是在意料之中。哪怕对待生死的存在模糊,但生与死的界限是无法跨越的。对待逝去的亲人,最好的办法是好好告别。

生者能给逝去的人最大的安慰是,在人世间幸福的生活下去。如同影片中,瑞希的父亲告诉她,在另外一个世界,他一直看着她,希望她能过得好。只有她过得好,他才能安心离开。而不会跟那对夫妻一样,在人世间纠缠不清。

总结一下:

《岸边之旅》看完,不禁沉思。影片的结局,让人温暖和治愈。瑞希没有强留下来,而是选择告别。两人也共同经历了一段美好的旅程。在我看来,生与死这个人生的开始与结局,谁都逃避不了。但对于生与死,我们每个人都可以有不同的看法,对于自己的人生我们都可以有自己的理解与选择。