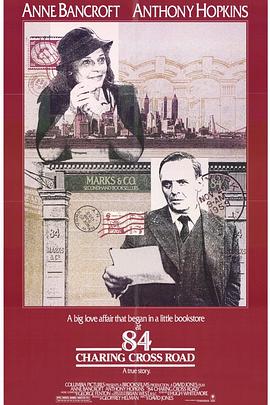

剧情介绍

几年前看电影《北京遇上西雅图之不二情书》,于是知道了《查令十字街84号》,如今再次阅读,发现它火的名副其实,难怪被称为“爱书人的圣经”。

纽约的女作家海莲和伦敦的书店店员,因为一则书店的广告开始通信。

穷困潦倒的海莲,起初只是因为缺钱想买二手书,从而找到了这家书店,可后来,虽穷却善良的海莲,开始给当时物资缺乏的伦敦店员们寄食物和节日礼物。

于是,海莲和店员在书信往来、买书卖书中产生了深厚的情缘。

这是一本哀悼伤逝的书,它纪念了人心在二十年书籍时光中的一场奇遇。

海莲·汉芙1916年出生在美国费城,1970年,她整理了与伦敦书商弗兰克·德尔长达20年的通信,以《查令十字街84号》这一名字出版,之后便被译成二十多种文字,风靡世界各地。

初初翻看,似乎不能吸引我,再往下读,看到书上弗兰克开始给海莲回了信,看到他们的信开始充满了浓浓人间烟火气。

于是,我一头扎了进去,一封封信,像是一剂剂温润滋补的药,把有共鸣的读者晕的醉醺醺的。

以至于,一直喝一直喝,连药渣子都舍不得扔掉。

书中每一封信,都是真真实实的,我们也得以窥视到了人类所特有的共同的对于书的一种痴情和英国旧文化旧传统的可取之处。

有一种暧昧,未开花,便已凋零。

这是一家温馨的书店,名字叫做“马克思与科恩书店”,在这里,我读到了许许多多的人对书的热爱,读到了人间最暖的感情,亲情、友情,或许还有淡淡的爱情。

阅读海莲与弗兰克的通信,是一种妙趣横生的享受。

海莲不是一个年轻的女孩,她是一个三十多岁的,穷困潦倒的剧作家。

虽然穷,可是她从不受困于物质的贫乏,她幽默、热情、直爽,即便自己已经穷的叮当响了,依然坚持为物资极度匮乏的书店店员送去鸡蛋等力所能及的食物。

而弗兰克,谦逊、体贴,也略带刻板,谨守礼法,毫无疑问,他属于那种英国特有的那种绅士。

这样看似性格迥异的两个人,却因为出于对书的同一种爱惜之情,他们成了知己,成了密友,他们的对话,简直是一种奇异的组合,让人读了,情不自禁想笑,倍感亲切和温馨。

海莲和弗兰克的通信,本该属于商业的范畴,一个卖书,一个求书,可这些原本该充满冷漠的书信,却充斥着人物的鲜明个性和温暖的人情。

发出第一封信时,海莲用的是规规矩矩的敬语:

诸位先生,马上,三五封信下来,她对弗兰克的称呼便从“先生”到“弗兰克·德尔”再到“亲爱的弗兰克”,甚至有时候,她对弗兰克的称呼都直接省掉了。

由此可见,海莲是个至情至性之人,而与弗兰克,也有一见如故的感觉。

当然,这个“见”是“见字如晤”。

收到了好书,海莲会连连感谢,当书不够好时,她便会耍耍小性子,一口气数落一通,要是想看书了,她会直接催促:现在别闲坐着,快替我找书去。

俨然,他们之间已成了亲密无间的好友模样,她不用怕会没礼貌,也不用担心会得罪了弗兰克,他们之间,可以随性做自己。

而弗兰克,却不如海莲这么爽辣了,弗兰克是符合英国标准的谦谦君子,他对海莲的称呼,从“亲爱的汉芙小姐”到“亲爱的海莲”,足足用了一年多的时间。

尽管海莲老早就开始抗议,他也一再强调已将海莲当成了好友。

有人说,他们之间有爱情,那种淡淡的喜爱。

也有人说,他们之间只是纯粹的“精神之友情”,有没有爱情我不敢明确,但我确实从书信中读出了他们之间的暧昧。

只是这暧昧,带着微微的苦涩。

海莲是个蜗居纽约的三流编剧,也是一个老姑娘,在多年一封封的信件传递中,海莲对弗兰克暗生情愫。

可是,弗兰克是有家室的,对于海莲不易察觉的情愫,弗兰克或许是知道的,但无论如何,他都一直以礼貌、克制去回应。

所以,海莲的情感,一直都只能在想象的虚妄中独自翩翩起舞,有的不止是落寞,还有苦涩。

真的,有一种暧昧,还没盛开,便注定已经凋零。

即便是在心中,弗兰克说话永远都是谨小慎微的样子,他还时刻提到自己的家庭和儿女,好像是用来阻止海莲的胡思乱想。

言语间不难看出,这位老绅士对于海莲主动显示的“亲密”总是有些“刻意防守”,又或者是说:力不从心。

所以,无论海莲怎样,弗兰克从来都是小心翼翼的。

这二十多年的隐忍和不着一字的深情,看了叫人心疼,可是,以“不说”的方式去保护那一份书信往来,那一种美好的情感,对于海莲的选择,也深觉佩服。

遗憾才是人生的常态。

海莲和弗兰克维持了20年的通信,可他们却从未相见。

海莲为什么不去英国?

正如信中一开始所讲,海莲是个名不见经传的贫穷的剧作家,经济上的捉襟见肘让她难以成行,即便手头宽裕些了,却又因为种种原因而没能去英国。

印象最深的是有一次,她本想着英国之旅或许不远了,结果得了牙病,她只能取消了行程。

直到有一天,她收到了令人绝望的信件,弗兰克因病去世,于是,她的英国之旅,她要去见见这位素未谋面的老友的夙愿是再也无法实现了。

多年来,海莲一直在内心和文字里设想着能去伦敦一趟,去见见这些最熟悉的陌生人,她写道:盼望着有一天轻轻敲开书店的那扇门,然后跟大家说,我就是海莲。

只可惜,当她终于可以有机会去马克思与科恩书店这家“自己的书店”的时候,弗兰克却已经因病离开了人世。

这趟没能成行的英国之旅,虽有千万个借口,但是或许这些看上去言之凿凿的理由背后还有一种莫名的感情在:相见不如怀念。

海莲有没有真的爱过弗兰克,而弗兰克究竟对海莲是怎样的情感,我们不得而知,或许连他们自己都是模糊的吧。

在这样的情况下,不如保留着对彼此最美的回忆,生怕真的见了,美好会不复存在,又或者情感会随之热烈而爆发。

终究,弗兰克是一位好丈夫、好父亲。

海莲还和弗兰克的妻子成为了好朋友,她和弗兰克的感情,至始至终都没有掺入欲望的成分,没有任何杂质,这是两颗惺惺相惜的心,是两个最纯洁灵魂之间以书为桥梁的回应。

没见到弗兰克在我们看来是遗憾的,可是对海莲来说,或许也是一种成全,成全了他们之间这种最美丽的情谊,这样的情谊早就超越了世俗的男女之情,如此,恰到好处。

再者,遗憾才是人生的常态,我们无法预料生死,海莲的多次不成行总有她的理由,只能说,一切都是最好的安排。

写在最后:

此书的惊人销量,让海莲孤独且穷困的晚年陡然增色不少,她终于算是成功了,这条路,她艰辛地走了一生,总算有了回应。

在这些书信中,不同的人看出了不同的希望,不同的美好,不同的遗憾,无论怎样,因为作者的坦诚,让人读来如沐春风,温暖无限。

而这家书店,随着时间的流逝,成为了麦当劳快餐店。

所幸的是,老屋犹在,门边石墙上镌刻着:

查令十字街84号,马克思与科恩书店的旧址,因为海莲·汉芙的书而名闻天下,终于,这段神奇往事还是被记录了下来,令人喜悦。

因书结缘,莫逆于心,但愿所有暖心之人都能拥有一片心灵栖息之地。

end

今日互动话题:

你觉得遗憾是人生常态吗?

请在评论区留言分享。