剧情介绍

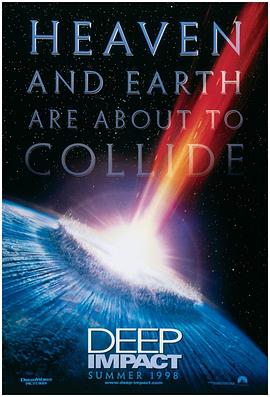

今天想通过一部电影给大家讲一个真实的历史事件,这部电影就是1998年的老电影,叫《天地大冲撞》,而这件事就是1994年的那场浩劫。

- “毕德曼慧星”正朝着地球飞奔而来,给人类致命一击。当局紧急行动,研究出一个最佳方案——由宇航员坦纳(罗伯特·杜瓦尔 robert duvall饰)驾驶“弥赛号”飞船飞往慧星,把预先准备好的核弹放置到慧星上面引爆,以令它化成碎片或是改变轨道。坦纳英勇地完成了任务,却发现并没有取得预期效果。慧星碎成了一大一小两部分,向地球步步逼近。

- 当局迅速采取最后的行动,用“诺亚方舟”计划保住包括人类在内的一些地球物种。这是一个秘密的地下庇护所,只有少数的人可以在这里避开大劫难,等灾难散尽后方重建世界。较小的那部分彗星已经撞向地球,引发山崩地裂,一片世界末日的景象。而跟随其后的大慧星给地球带来的毁灭程度,将远远超乎人们想象,力挽狂澜的人类进入了倒数时刻。

大家是否还记得发生在1994年的那场浩劫。

大概在二十多年前,人类和地球的命运,经历了一场浩劫。

- 对于一部分人来说,1994年,是人类永远都要怀着恐惧去铭记的一年。那一年,木星替太阳系挡下了死亡,不然,苏梅克列维彗星群中的任何一个来到地球,都会彻底灭绝人类文明。恐龙时代遭遇的命运将在1994年再次上演。

- 1994年7月16日,人类所有的天文望远镜都把视线对准木星环道。在撞击持续了六天,产生的tnt能量已经无法估计,巨大的木星由于撞击在表面留下了巨大的疤痕。人类科学家一身冷汗的设想,如果死亡列车来到了地球,那么人类文明在1994年就已经截止了。我们是幸运的,但是假如木星也有生命,那么1994年对他们来说,几乎是终点。

- 以人类目前的科技,即便两百年后有彗星撞击地球,我们也没有绝对的把握能够化解灾难,索性太阳系是非常精妙的设计,地球所处的位置又恰到好处,所以绝大部分的天体撞击都被我们星系的老大哥木星,和我们的小老弟月球阻挡下来了,这也是地球文明在历史上一共经历五次物种大灭绝,没有一次主宰地球的物种可以逃脱死亡的命运。希望我们人类可以在下一次危机来临的时候,找到新的道路。

是星球撞击毁灭了高度发达的史前文明吗?让我们一起身临其境来体验这次浩劫

- 自90年代以来,这种观点在学术界渐渐地有了一席之地。这主要还是因为1994年7月间发生的那场惊心动魄的“太空之吻”。

- 1994年7月,苏梅克-列维9号彗星(直径约6公里,密度1克/立方厘米)由于木星巨大的引力,它被俘获并撕裂成21块碎片,这些碎片以每秒约60公里的速度撞向木星南纬43.26°~45°相当狭窄的环形区域。

- 7月17日凌晨4时15分,南非天文学家首先观测到苏梅克-列维九号彗星的第一块,也是最小的一块撞击木星的景象。撞击没有引起燃烧,碎片被木星大气层吞没。

- 当天傍晚18时30分,在上海佘山天文台,我国第二大口径(1.56米)的天文望远镜拍摄下了第一木卫1号的照片。19时36分20秒和19时43分32秒,成功的观测到彗星第四块碎片撞向木星,木卫1号两次增亮,亮度增强了8倍。碎片接触大气层的摩擦和碎片的撞击产生的火球使木卫1号两次闪亮。

- 午夜23时15分,木卫一号又一次闪亮:第五块彗星碎片撞了上来。与此同时,美国科学家称他们已观测到5块碎片撞入木星,虽然这些碎片是21块中较小的,但在木星表面造成了相当于10亿吨tnt炸药的破坏创面。

- 18日3时30分,美国夏威夷冒纳凯啊火山顶上的全球最大的天文望远镜记录了彗星最大的碎片(第7块)撞击木星的经过。该碎片直径3.2公里,撞击释放了相当于2.5万亿吨tnt炸药的能量,产生的亮度超越了木星整体。美国马里兰大学的女天文学家露西·麦克法登说,这块碎片巨大的冲击力造成的痕迹十分明显,其落点上空出现了由尘云构成的抛物面。

- 19日凌晨3时26分,直径与第7块相近的第8块碎片以每秒60公里的速度飞速而来产生的能量(6万亿吨tnt)相当于地球上所有核武器爆炸能量的几倍,产生的亮度瞬间超过了整个木星,引起的抛物面般灰云达地球般大小,剧烈的爆炸造成的瞬间温度约30000℃。

- 19日晚6时30分,最强烈的碰撞发生了!第9块碎片与第7块大小相仿,巨大达创面位于木星南半球东北缘,留下的暗斑直径达3万公里。撞击产生的能量相当于2.5亿颗广岛原子弹。澳大利亚天文学家观测到,撞击产生的巨大火球与随之爆发出的余辉范伟达3个地球那么大。美国天文学家指出,撞击改变了木星的基本外观,并在木星表面形成了黑色的疤痕。“疤痕”中有很多气体混合物和大量尘埃粒子。

- 21日,发生最壮观的一幕:第14、15、16块碎片于4时起相隔10小时撞击在同一地区。第14块碎片以每小时21万公里的速度坠向木星,随之产生的火球上升到数百公里的高空。第15号彗星撞向木星大气纵深处,火球上升到2000公里的高度,尘云直径相当于地球的3倍。第16块碎片碰撞产生的亮度是第14块的2倍,并产生了持续15分钟的爆炸。

- 21日晚11时04分,上海佘山天文台观测到的木星已经伤痕累累,各个撞击创面直径超过1万公里,其中最大的直径估计有3万公里,其容积大大超过地球体积(地球直径为13000公里),与此同时,木星周围的木纹型云层出现紊乱。

- 22日下午4时06分,最后一块碎片落地,这最后的一“吻”,使历时6天的千年万载难遇的天象奇观随之落幕。美国芝加哥大学两位天文学家利用设置在南极地区的望远镜观察到,撞击木星南半球产生的火球亮度已远不如以前。通过光谱分析,证实了木星及其大气层中含有硫、氨、硫化氢等分子,但没有找到预想中的水。

- 此次撞击释放的总能量为二战时美军投放在广岛的原子弹能量(2*10四次方吨黄色炸药爆炸当量)的10亿倍,大约相当于10二十三次方吨tnt炸药的爆炸。

- 初步观测表明,彗星碎片的撞击已经改变里木星的外貌,留下4个直径几万公里的深坑,其直径是地球的几倍。

- 木星的云层留下了黑色疤痕,这疤痕需要很长时间才能消去。强烈的爆炸已经使木星大气层的气流和成分发生变化。

由于木星与地球的平均距离约6.3亿公里,彗星木星撞击所释放的巨大能量及木星大气与表层的环境巨变,对地球与近地空间环境几乎没有影响。但如果木星上具有生命及其生态系统,如果木星上也有人类文明,如果这次撞击发生在地球上,将会出现什么情况呢?是否还是中国在拯救人类?细思极恐。

在中国唐朝时期,地球上发生过一次奇怪的大气碳十四含量突然增加事件,初步认定是彗星所引起的。

这次事件在欧洲也有明显的记录。碳十四是由宇宙射线照射到大气中氮发生核反应而形成的,这次碳十四大幅度增加事件是通常所认为的太阳耀斑或者是宇宙射线增强造成的吗?这其实是发生在公元773年冬天的一次彗星撞地球事件!

- 1997年,中国科学技术大学的专家们从三亚小东海采集回来了一批滨珊瑚化石岩芯样本。这些用专门的钻探机械钻取的岩芯样本看起来灰灰白白,很不起眼,生长的年代却是遥远的唐朝。珊瑚对于研究地球化学与环境历史的地质学家们而言,是难得的自然史书。它们跟巨大的雪松、洞穴里的石笋一样,都能用自身每个寒暑的缓慢生长来记录并映射出地球环境历史的点点滴滴。

- 2012年6月,国际知名学术期刊《自然》报道过,日本的科学家在雪松年轮中发现在公元774年放射性碳十四含量在一年之内突然增加了1.2%,引起了科学家们的广泛关注。很多科学家们认为那一年前后有可能发生了强烈的太阳耀斑或者超新星爆发事件,还有科学家们认为那时宇宙可能发生了伽马射线暴(来自天空中某一方向的伽马射线强度在短时间内突然增强,随后又迅速减弱的现象)。

- 如果按照这种解释思路,导致如此幅度的变化需要正常射线变化10~20倍。如果伽马射线暴发生的距离够近,那么对当时地球上的生物圈的破坏会是巨大的,而史书中却没有这样的记载。针对这一发现,中国的学者开始用滨珊瑚寻找新的解释。最近,中国科学院广州地球化学研究所、中国科学技术大学、台湾大学、中国科学院地球环境所、中国科学院自然科学史研究所和北京大学组成的合作研究团队给出了更有力的解读——这次放射性碳十四含量激增的突发事件,很可能是彗星落入地球大气造成的,而发生的时间,在公元773年冬天(该论文发表在了最新一期的英国《自然》杂志社(nature publishing group)的《科学报道》(《scientific reports》)期刊上)。

珊瑚中的碳十四增加可能是彗星撞击造成的

在中科院广州地球化学研究所,记者见到了该研究课题的带头人孙卫东研究员和该论文的共同第一作者张兆峰研究员。“长久以来,地球历史时期大气碳十四含量的异常变化都被单一归结为宇宙射线强度的变化,比如太阳耀斑和超新星爆发等引起的碳十四含量增加。但发生在公元773年左右的这次碳十四激增却无法用传统的太阳质子事件或者伽马射线流来解释。通过对同时期珊瑚碳十四、碳氧同位素、高精度铀钍年代学等方面的厘定研究后,我们发现,这次突然的增加事件发生在公元773年冬天,并且有三次时间跨度在4周内的脉冲式增加,每个脉冲强度均超过正常宇宙射线变化的数十倍,其大幅度快速波动的特征完全不同于传统宇宙射线增强导致碳十四含量增加后逐渐递减的特征。”孙卫东说,“实际上,这种变化更可能是彗星落入地球造成的。”当彗星落入大气时,很快烧毁,这个过程中释放大量的碳十四,被海洋表面的珊瑚和陆地上的树木年轮记录下来。“除了在南海的珊瑚上,在欧洲和日本的树木上都留下了这次彗星撞击事件引起的碳十四激增记录,影响波及整个北半球。为此我们遍寻古籍。”孙卫东说。

《旧唐书》和《新唐书》有彗星闯入的记载

幸运的是,研究者从中国的历史资料中找到了对应的记载。在《旧唐书》和《新唐书》的记载中,唐代宗大历七年,确实出现了非常壮观的彗星天象。《新唐书天文志》里有写着这样的话:“[大历]七年十二月丙寅,有长星于参下。其长亘天。长星,彗属。”《旧唐书》则记载着:“大历七年十二月]丙寅雨土,是夜长星出于参。”大历七年十二月丙寅对应的时间正是公元773年的1月17日,这与珊瑚碳十四含量增加的起始年代和季节均非常接近。当时彗星撞击的天象非常壮观。“当时长安的‘土’,有可能是彗核碎裂造成的。‘其长亘天’也说明彗星进入了地球大气的范围。”孙卫东解释说,“中科院自然科学史研究所副所长孙小淳研究员查找出了这些史料。我们国家古代重视观测星象,古代天文学文字记录的全面,常令国外同行深感羡慕。”这颗彗星有多大呢?孙卫东表示它的规模尚不足以与哈雷彗星相比。“如果是哈雷彗星这种等级的,有可能让大气中碳十四的量增长几十乃至上百倍,而不仅仅是增加1.5%。据估计哈雷彗星上一次通过近日点丢失约1.5亿吨的物质,其所含的碳十四可能已经接近大气中碳十四的总量。”

宇宙是浩瀚的,未知的世界太过庞大,我们只是这世界的微粒,希望科学家们让我们能够知晓这宇宙的奥秘,让我们早点知道我们的星系并不孤单。