剧情介绍

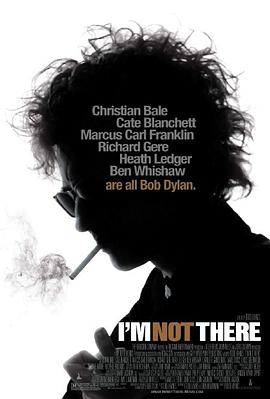

在鲍勃迪伦已经成为爆款大ip的当下再去回看07年的传记片《我不在那儿》,我仿佛能听到书商和音乐播放器们扼腕的叹息:当他们想尽办法想把鲍勃迪伦这四个字拍到我们脑门儿上的时候,竟然有一个bob dylan的传记片全片没有出现bob dylan的名字,而是为其拆解出了六重身份,并将每个身份奇异化地赋予一个新的名字,甚至是,新的种族。虚构与真实共同浮沉,而他们共同指向的是一个模糊不清的身影。

一脚油门,一辆轰鸣的机车带出了本片的片名,然后正如我们担心的那样,摩托车所代表的是迪伦一生中那场著名的车祸,一转眼他已经躺在床上,接受手术。然后影片没来由地让他躺进了一口尚未闭合的棺材,画外音响起:即使是鬼魂,也不止一个人。

这场虚构的死亡是相当反讽的一幕,公众从来只想要一个他们心中的迪伦,而迪伦不断地改变,他的形象则不断在他旧日的粉丝心中死去,在民谣原教旨主义者眼里,他是犹大,是叛徒,他们只能认同那个写着抗议歌谣,抱着传统吉他的人。而在今人眼里,他是《答案在风中飘》,是诺奖得主,也是与宋冬野分享眼球与注意力的一介音乐人,所有认知都在固化,而这些认知都不足以了解一个完完整整的人。

诗人、预言家、法外之徒、虚构的偶像、电声明星还有不可言说的凯特布兰切特,电影在这些人格中迅速而无序地切换着,有时还会插播一段伪纪录的采访或者是超现实的梦幻,显然,这是以复杂诠释复杂,但有变就有不变,迪伦在每段故事里都是一位异见者,演出商、观众、警察、妻子、文艺评论家、宗教与现代文明,没有哪一样能让他心安理得的去讨好,但又没有哪一项能让其真正怀恨在心,仿佛这些反抗是不得已而为之的。最重要的是,迪伦不断推翻着自己的定义,当世人皆把他的歌曲当作国歌一样传唱,他却在采访里消解着这份崇高感;他曾几次改变自己的信仰,让人不能探明他对宗教的见解;正当红时的他却突然开始了演员之路,而后回归、隐逸最后又选择出山。如今他获得诺奖后的24小时过去了,他没有做出任何回应,许多人猜想他怕是连奖都不想领了。归根到底,他是一块永不停歇的滚石,而不是一个安于其位的齿轮。他在符号化的定义里挣扎着,但作为一个被认定为伟大的人,与他终身相伴的宿命就是只能从一个符号挣扎至另一个符号,当民谣教父变成了摇滚教父,歌者变为了诗人,其实人们看待迪伦的方式没有本质的变化,那些称赞也好反感也罢既在指导也在束缚着这个男人。

在这个六面体中,布兰切特的迪伦是魅力型的叛逆小子,抛开女扮男装的猎奇视角不谈,从女王口中说出的话语都是那么清晰地含混着,比之本卫肖阴郁与稚气化的哲学气息,那些意识流的诗言片语仿佛一些神启式的感慨,又仿佛是无意义的呢喃,他在用一种不属于俗世的话语对抗着这个世界的固有见解。

当然,其他的人格彰显了他信念中凡人的一面,有了孩子的他也会在破裂的婚姻中与妻子争取抚养权。年轻的他对自己的才华有着非凡的自信而年老的他也会为了周遭他人的境遇而打抱不平,而年少与年老的段落所共有的火车意向则是传递了迪伦精神内核中最为清晰的部分:永远漂泊无定,永远在路上,就像他现实中他的never ending tour一样。哦,还有那把能杀死法西斯的吉他,由此震荡开去的音符早早超越了单纯消灭邪恶的理想,它还创造了不朽的诗篇。

说到这里,这部影片的配乐确实采用了许多bob dylan的作品,但基本都不是迪伦自己演唱的版本。迪伦在关键的音乐部分又被刻意地隐藏了起来,我想导演是故意规避了一切被人说烂了的迪伦元素,甚至是这个名字本身也一样。迪伦无处寻找却又无所不在,他究竟在哪儿?他究竟是谁?《我不在那儿》仿佛要回答这些问题,但却似乎一个字儿也没说,只是沉默的展示了一个彼此扭结的线团,纹路清晰却又不知每根线会通向何方。诗人、伟人、音乐人,每一个身份,都是外界给予他的定义,但他似乎从不停留,每当我们凝视我们都愕然的发现,他,已不在我们所熟悉的地方。

主编|周祚

责编|小时&biubiu

贾冀新:坐标魔都的学生一枚。做人最重要的就是中二,要不计代价地中二到底。