剧情介绍

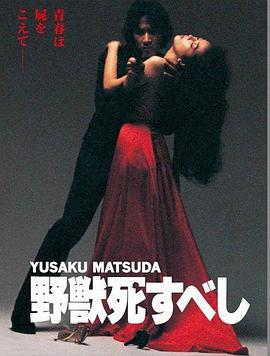

《《野兽之死》:一具被时代撕碎的灵魂,在古典乐与枪声中走向虚无

1980年,日本社会正站在泡沫经济的前夜,表面光鲜,内里却早已被战后创伤、身份迷失与价值崩塌侵蚀。就在这一年,村川透用一部冷峻如刀锋的《野兽之死》,剖开了一个“高材生杀手”的精神废墟——这不是一场简单的犯罪片,而是一曲献给昭和末期孤独灵魂的安魂曲。

主角伊达邦彦,东京大学毕业,曾是穿梭于越战、中东等战场的战地记者。他见过太多死亡,拍下无数血肉横飞的瞬间,却在和平年代失去了活着的意义。从战场归来,他成了翻译,住在整洁公寓,听马勒交响曲,与同样热爱古典乐的OL华田令子短暂相恋。但他的眼神始终空洞——那不是冷漠,而是被战争彻底掏空后的虚无。他无法再对世界产生真实的连接,连爱情也成了徒劳的装饰。

于是,他决定“制造事件”。不是为了钱,不是为了复仇,而是为了确认自己还“存在”。他先袭击警察与黑帮,抢走手枪与三千万日元,随后拉拢同学会上认识的侍应生真田,策划抢劫东洋银行四亿巨款。这场行动毫无逻辑可言,甚至自毁倾向明显——他并非要逃亡,而是要引爆一场足以震动社会的混乱,以此对抗内心的死寂。

影片最令人窒息的,正是这种“无因的暴烈”。伊达杀的人,并非全是恶人。赌场打手、腐败警察或许罪有应得,但他最终也毫不犹豫地射杀了深爱他的令子。这不是疯狂,而是一种极端的存在主义实践:当世界失去意义,唯有通过毁灭他人来证明自己的主体性。正如短评所言:“一头精分的‘野兽’为证明其主体性,会做什么?这当然是个悖论。”

松田优作的表演堪称神级。他没有咆哮,没有嘶吼,仅凭眼神的凝滞、嘴角的微颤、走路时那种机械般的节奏,就塑造出一个“活死人”形象。他像一台被战争程序写坏的机器,在文明社会中格格不入,却又精准执行着自我毁灭的指令。他的优雅(听古典乐、读诗、举止克制)与残暴(冷血杀人、策划大案)形成骇人的反差,让人想起梅尔维尔《独行杀手》中的阿兰·德龙,但伊达更绝望——德龙尚有浪漫的宿命感,而伊达只有虚无。

影片的视听语言同样充满隐喻。偏蓝的冷色调贯穿全片,即便在阳光明媚的街景中,也透出一股阴郁的疏离感。火车、地下堡垒、废弃剧院等空间,既是逃亡路径,也是心理牢笼的外化。尤其高潮段落,伊达身着军装、手持步枪,在剧院与警方对峙,仿佛重回战场——那一刻,现实与幻觉交融,他终于“回家”了,哪怕是以死亡为代价。

而那首贯穿全片的诗——“太阳在断崖上高升,忧伤在陆桥下低走……漂流着一只孤影,这就是你,流浪者”——正是伊达的精神自白。他不是野兽,只是被时代放逐的漂泊者。战后日本一边拥抱美国式消费主义,一边压抑集体创伤,像伊达这样的个体,既无法回归传统,又无法融入新秩序,只能在夹缝中异化、崩解。

《野兽之死》之所以在45年后仍被反复讨论,正因为它戳中了现代人的深层焦虑:当意义系统崩塌,我们是否也会成为下一个“伊达”?在算法推送、信息过载、情感原子化的今天,那种“行尸走肉般的优渥生活”,何尝不是我们正在经历的日常?

伊达最终死于枪战,镜头缓缓拉远,留下一个空荡的舞台。没有英雄挽歌,没有道德审判,只有寂静。这头“该死的野兽”,其实从未真正野蛮——他只是太清醒,清醒到无法忍受这个假装正常的世界。

所以,别问“他为什么杀人”。

真正的问题是:

这个世界,配得上一个不愿麻木的灵魂吗?

1980年,日本社会正站在泡沫经济的前夜,表面光鲜,内里却早已被战后创伤、身份迷失与价值崩塌侵蚀。就在这一年,村川透用一部冷峻如刀锋的《野兽之死》,剖开了一个“高材生杀手”的精神废墟——这不是一场简单的犯罪片,而是一曲献给昭和末期孤独灵魂的安魂曲。

主角伊达邦彦,东京大学毕业,曾是穿梭于越战、中东等战场的战地记者。他见过太多死亡,拍下无数血肉横飞的瞬间,却在和平年代失去了活着的意义。从战场归来,他成了翻译,住在整洁公寓,听马勒交响曲,与同样热爱古典乐的OL华田令子短暂相恋。但他的眼神始终空洞——那不是冷漠,而是被战争彻底掏空后的虚无。他无法再对世界产生真实的连接,连爱情也成了徒劳的装饰。

于是,他决定“制造事件”。不是为了钱,不是为了复仇,而是为了确认自己还“存在”。他先袭击警察与黑帮,抢走手枪与三千万日元,随后拉拢同学会上认识的侍应生真田,策划抢劫东洋银行四亿巨款。这场行动毫无逻辑可言,甚至自毁倾向明显——他并非要逃亡,而是要引爆一场足以震动社会的混乱,以此对抗内心的死寂。

影片最令人窒息的,正是这种“无因的暴烈”。伊达杀的人,并非全是恶人。赌场打手、腐败警察或许罪有应得,但他最终也毫不犹豫地射杀了深爱他的令子。这不是疯狂,而是一种极端的存在主义实践:当世界失去意义,唯有通过毁灭他人来证明自己的主体性。正如短评所言:“一头精分的‘野兽’为证明其主体性,会做什么?这当然是个悖论。”

松田优作的表演堪称神级。他没有咆哮,没有嘶吼,仅凭眼神的凝滞、嘴角的微颤、走路时那种机械般的节奏,就塑造出一个“活死人”形象。他像一台被战争程序写坏的机器,在文明社会中格格不入,却又精准执行着自我毁灭的指令。他的优雅(听古典乐、读诗、举止克制)与残暴(冷血杀人、策划大案)形成骇人的反差,让人想起梅尔维尔《独行杀手》中的阿兰·德龙,但伊达更绝望——德龙尚有浪漫的宿命感,而伊达只有虚无。

影片的视听语言同样充满隐喻。偏蓝的冷色调贯穿全片,即便在阳光明媚的街景中,也透出一股阴郁的疏离感。火车、地下堡垒、废弃剧院等空间,既是逃亡路径,也是心理牢笼的外化。尤其高潮段落,伊达身着军装、手持步枪,在剧院与警方对峙,仿佛重回战场——那一刻,现实与幻觉交融,他终于“回家”了,哪怕是以死亡为代价。

而那首贯穿全片的诗——“太阳在断崖上高升,忧伤在陆桥下低走……漂流着一只孤影,这就是你,流浪者”——正是伊达的精神自白。他不是野兽,只是被时代放逐的漂泊者。战后日本一边拥抱美国式消费主义,一边压抑集体创伤,像伊达这样的个体,既无法回归传统,又无法融入新秩序,只能在夹缝中异化、崩解。

《野兽之死》之所以在45年后仍被反复讨论,正因为它戳中了现代人的深层焦虑:当意义系统崩塌,我们是否也会成为下一个“伊达”?在算法推送、信息过载、情感原子化的今天,那种“行尸走肉般的优渥生活”,何尝不是我们正在经历的日常?

伊达最终死于枪战,镜头缓缓拉远,留下一个空荡的舞台。没有英雄挽歌,没有道德审判,只有寂静。这头“该死的野兽”,其实从未真正野蛮——他只是太清醒,清醒到无法忍受这个假装正常的世界。

所以,别问“他为什么杀人”。

真正的问题是:

这个世界,配得上一个不愿麻木的灵魂吗?

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...