剧情介绍

陈宝国:比较而言,我觉得《茶馆》对我意义更大。意义在于:它是一把标尺,每个演员都想用这把尺子量一量,只是机会太难得了,至今只有三位演员演过(其中一个角色)。我能有机会演电视剧版《茶馆》很开心,因为这是我的一个梦想。自从我学了戏,知道何为戏剧时,就知道了《茶馆》,梦想有朝一日,我来演演剧中的王利发。一等就是三十年!好在我的梦想实现了。我知道这把标尺很高,我不一定够得着,需要踩着巨人的肩膀,使劲儿地够!电视剧与话剧又不同,表演的课题很多,我也参与了二度创作。演完以后,我心里一下踏实了,以后拍戏的速度就会放慢,拍一部是一部,演一个是一个。

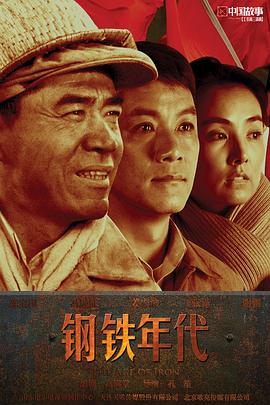

《钢铁年代》:化茧成蝶得真谛

在与陈宝国的接触中,不难发现他对表演艺术的专一和酷爱,无论与记者还是与艺术搭档,他的兴趣和话题似乎永远离不开戏,离不开表演,离不开角色。尤其是《钢铁年代》,他仿佛一改以往的作风,不但对媒体开了口,而且颇为健谈。独家交谈后才明白:正是《钢铁年代》使他找到了表演艺术的真谛,使他的表演风格更成熟、更生活、游刃有余、化茧成蝶。

老杜:听说是高满堂让你接“地气”,从帝王形象中走出来,在《钢铁年代》中饰演尚铁龙的,这是你第一次演产业工人吗?

陈宝国在《钢铁年代》中

陈宝国:不不,我和工人的缘分很深呢!我自己就当过工人,那是我高中毕业后,在北京的一家工厂当过两年工人。我演的荧屏处女作、描写工厂生活的《赤橙黄绿青蓝紫》,原作者就是天津作家蒋子龙,你说是不是很有缘分?然后我就因为这部电视剧获得了首届大众电视金鹰奖最佳男主角。现在看来,当时我的表演还比较青涩,还不成熟,但是我的成名作,对一个演员来说,是一个良好的开端。这次演《钢铁年代》,确实是满堂找的我,几年前他拍《大工匠》时就找过我,阴错阳差的没合作成。世上的事有时挺神奇的。《大工匠》没拍成,《钢铁年代》拍成了,当时得到未必好,现在来得正是时候。因为无论是满堂的剧本,还是我的表演,肯定都比当时更成熟了。我可以坦诚地跟您讲,我现在的表演,如果达到90分,就是我的真实水平,全是应该的;但如果只达到60分,就是不应该的甚至是失败的,说明你没用心,对不对?所以,我觉得技巧对我而言已经不重要了,可以放在后边了。可以说,这次我们拍《钢铁年代》,拍的是“真情年代”。天下道理就那么一点:真;表演就那么一点:生动。为了达到这个境界,即使是我们这些让人觉得很“保险”的演员,也像是脱了一层皮,就是说,找到了戏剧表演的真谛。第一是不失水准,第二是一气呵成。我们所给出来的,都是真正感受到的,尽可能捕捉到这种状态。满堂的剧本给我们提供了这样的条件,因为他就是满怀激情去写的。这个戏的最大质感,就是浓郁——情感浓郁、生活浓郁。

陈宝国在《钢铁年代》中

老杜:确实,我看了《钢铁年代》的宣传海报,就觉得你的扮相很像产业工人,是你与生俱来的,还是体验工厂生活的结果?

陈宝国:你觉得很像吗?我也觉得很像!说我与工人有缘,这也是一方面!外部形象贴近工人不费劲儿。我觉得这个戏对我来讲,是一部“力作”,费力的“力”;也可以说是一部“心作”,劳心的“心”。因为找到了表演的真谛,我们都想进入一种境界,那就是真情实感。包括动作、台词,一个眼神的飘忽,一个眼神的定位,甚至语势,都想改变我以往的很多习惯性的东西。

老杜:听高满堂说,他的下一部大戏《老农民》,还想让你当主角?陈宝国:是的,他向我发出了邀请。这是他酝酿了很久的一部戏。说老实话,演一个老农民是我的一个心结、情结。现代戏我演过工人、商人、军人,就缺个农民了!

做客天津卫视《津夜嘉年华》

拒绝炒作,演员只能拿角色“说事”

在人心浮躁,热衷于包装炒作的娱乐圈里,陈宝国仿佛是一个例外。他很少出现在电影节的红毯上和炫目的闪光灯下,也从未传出有关他的绯闻轶事。对他唯一的指摘是“戏霸”。但了解他的人都知道,那更应当被看成一种对艺术的专注和执著。

老杜:你被称为“冷面小生”,这与你个人的性格有关系吗?在演艺圈,你一向比较低调,也没什么负面新闻。能谈谈其中的原因吗?

陈宝国:我拒绝经营和炒作自己。从出道到现在,从计划经济到市场经济,这个大的历史转型期,我是亲历者。其实我知道,文化,娱乐,市场,产业,这里包含的元素有哪些,我也知道什么是捷径。但我排斥这些。我觉得一个演员,最终能拿来说事的,只有俩字:角色。其他都是瞎扯。

老杜:大家都知道,你的太太赵奎娥也是个优秀演员,她是否为了成全你而牺牲了自己的事业?另外,据说你们不愿让孩子继承你们的事业?

陈宝国:对,我太太是演员,又是中戏的老师,她的演艺工作也未停,有合适的角色还会接。我俩同台演出也不少。如《大宅门》中她客串了慈禧太后,《京华烟云》中我们饰演了赵薇的父母。至于孩子,现在已经从国外留学回来了,也搞文化工作,我们不过多干涉,路还要靠他自己走嘛!