剧情介绍

拍电影到底是为了什么?

名利、金钱、女人,不一而足。

看看好莱坞电影史上那些风靡一时的大咖们,你就会知晓,电影带来的名气和魅力真的是无穷的。

难道说,这些导演们拍电影只是为了出名?

也不尽然,暂且在这卖个关子,我们往下看。

今天泽明君为大家推荐的这部纪录片,讲述了五位好莱坞导演在二战的大背景下拍摄电影的二三事。它就是——

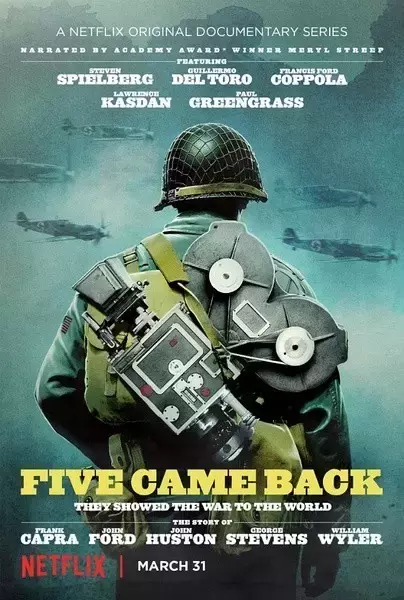

《五人归来:好莱坞与第二次世界大战》

five came back

豆瓣评分9.3,全片分为三集,时长一共3小时。

本片导演是曾为大量知名影片(《出租车司机》《猫鼠游戏》《e.t.》)拍摄过纪录片的劳伦·布罗泽,当然这些纪录片也都有着过硬的水准。

影片选取了五位好莱坞大导演,他们深入二战,为我们讲述历史的真相。

跟着导演学习二战历史, 听上去就很有意思。

而这五位导演都才华横溢,在好莱坞影史上都是响当当的人物。

他们中有22岁踏入导演一行的约翰·福特,谁也未曾想到他会在后来成为美国电影的大师级人物。

一生拍摄140多部影片,4次获得奥斯卡最佳导演奖。

更因对西部开拓精神的继承,而被誉为美国最伟大的导演之一。

知名演员沃尔特·休斯顿之子约翰·休斯顿,他在25岁之前,当过拳击手、专业骑手、小说家,多年奔波练就了他狂野、多变的性格。

后来他的电影才华终于得以展现,由他自编自导的处女作《马耳他之鹰》一经上映就大获成功,至今仍是一部十分优秀的侦探电影。

始终追求完美主义的导演威廉·惠勒,因为经常反复拍摄,而有了“40次惠勒”的称号。

他本是法国阿尔萨斯人,在环球影业的远方亲戚的推荐下来到美国,从此一发不可收拾。

他同样铸造了许多伟大的电影,《黄金时代》《罗马假日》《宾虚》等影片足以让他名垂史册。

出生于演员之家的乔治·史蒂文斯 ,从小随父亲外出巡演,21岁当摄影助理,30年代当上电影导演。

他擅长拍摄轻松的音乐剧和喜剧题材,独特的画风曾吸引无数女性观众。

意大利西西里岛出身的美国移民法兰克·卡普拉,自幼在苦日子里长大,从修剪果树的工人到家庭教师,尝试过无数职业。

后来,在好莱坞的摸爬滚打中,终于成长为一位伟大的导演。

《浮生若梦》《一夜风流》《迪兹先生进城》三次获得奥斯卡最佳导演奖,电影大师的地位就此确立。

除了这五位名导的珍贵影像,本片还有重料。

导演又请来了本世纪五位名导,分别对他们上一辈的导演们进行解读。

于是,我们在影片中看到了一个个知名导演竟然纷纷化身迷弟,对前辈的钦佩之情溢于言表。

比如,著名导演斯皮尔伯格对威廉·惠勒就由衷敬佩。

感慨他电影的构图唯美精致,却不是为了显摆,而是为了更好的讲述故事。

感慨他获得了极大的成功和荣誉,却依然和蔼可亲。

再比如,著名导演科波拉为约翰·休斯顿身上那种坚强的男子气概所吸引。

除了斯皮尔伯格和科波拉,《环太平洋》导演吉尔莫·德尔·托罗、《谍影重重》导演保罗·格林格拉斯和劳伦斯·卡斯丹都在片中出场。

两代导演在讲述二战历史的光影之间“胜利会师”,这个激动时刻恐怕只有真影迷才懂。

另外,影片更请到了梅姨来作本片的旁白。

因此,本片无论从主题到内容,再到参与嘉宾和制作团队,从任何角度出发都具有极强的可看性。

本片背景为二战期间,德意日的爪牙开始肆虐全球。

五位40年代的好莱坞导演纷纷选择离开家人,走上战场,只为拍下关于二战最真实的画面。

而这一“弃笔从戎”的举动,其实却是大有渊源的。

纳粹的兴起,希特勒的猖獗早就让一些导演嗅到了战争的气息。

约翰·福特的《一门四子》是他探讨战争代价的第一次尝试。

1940年的《愤怒的葡萄》则确立了他现实主义的风格基调。

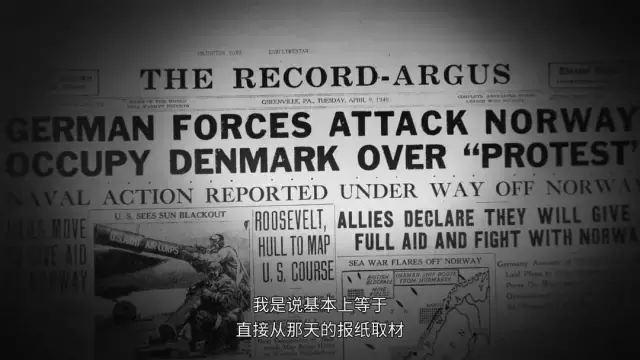

而《归途路迢迢》则干脆从现实新闻取材,我们从中可以看到挪威被德国打败的历史事件。

再后来,在电影中加入战争元素已经无法满足约翰·福特了。

他请求海军成立一支官方的海军摄影部队,称作“野战摄影队”。

他甚至还亲自招募摄影师、剪辑师,并像训练军队一样培养他们。

二站之前,威廉·惠勒的电影从未有过与战争相关的元素。

1942年的《忠勇之家》是一个契机,它讲述了在德军狂轰乱炸的英国,一位在后方支持英国对德作战的家庭主妇的生活。

虽然是看似琐碎的日常,但它讲述的却是团结和力量的故事。

影片诞生之际,正好是美国因珍珠港事件而不得不向德国和日本宣战。

因而在很长一段时间内,它起到了鼓舞士气的作用。

丘吉尔就曾写信给米高梅的老板路易斯·梅耶,称赞这部电影是“最好的战前动员,抵得上100艘战舰”。

拍完这部电影之后,威廉·惠勒就立即以空军少校的身份奔赴前线了。

其实上,奔赴前线的导演又何止他一个。

约翰·休斯顿以通信中尉的身份前往战场,拍摄了大量珍贵的素材。

当然,还有约翰·福特在战时为海军拍摄的纪录片。

其中最重要的,就是这一部《中途岛战役》。

想当初,福特被派遣到中途岛时,还天真的以为是要在广阔的视野下拍摄当地生物。

但之后却被告知,这里将成为日军的空袭地点。

然而,他并未怯懦,而是站在高台之上指挥若定,出色的完成了拍摄。

世界上最伟大的战地摄影师罗伯特·卡帕曾说“如果你的照片拍的不够好,那是因为你靠的不够近”。

福特用实践验证了这句话,不过是他用的是电影。

气势如虹的军舰,吊炸天的轰炸机,近在眼前的弹片,混乱不堪的战争场面。

福特用镜头真实记录了这一切,并将它最终呈现在美国总统罗斯福的眼前。

总统看到这些真实的战场场面后,就和身边的人侃侃而谈了起来。

直到他的儿子吉米·罗斯福的特写镜头出现,全场一片安静,鸦雀无声。

然后,罗斯福默默转向身边的威廉·莱希上校并对他说“我希望每个美国人能尽快看到这部电影”。

好了,我们再回到开头的话题。

拍电影到底是为了什么?

在和平年代,这五位导演用电影造梦,铸造伟大的艺术;

而到了战争年代,他们则渐渐收起艺术上的野心,为影片加入更多的政治性。

这一刻,他们没有选择成为对现实充耳不闻的“鸵鸟”,而是更好地为打赢这一场硬仗而努力拼搏。

所谓“政治性”绝非是一味的爱国主义,而是更多的指涉现实。

当希特勒在创造他的“新世界”之际,当最伟大的英雄和最可怕的坏人同时出现在世界的舞台上,当战火连天人民流离失所的时候。

还有什么比自由更重要?

在混乱的年代里,始终选择为自由而战,为人类的正义而战。

这或许正是五位导演选择拍摄二战的独特方式,同时,也是他们作为电影人的伟大和闪耀之处。

想看的,b站就有。