剧情介绍

恳请您点击右上角,订阅“媒介之变”的头条号。

杨琼

七十年代末八十年代初是大陆改革开放初期,文化环境与香港和台湾有所不同。1980年的著名科幻电影《珊瑚岛上的死光》因此呈现出与以上两部电影不同的特色,但由于深层主题的相关性,仍能放在一起讨论。

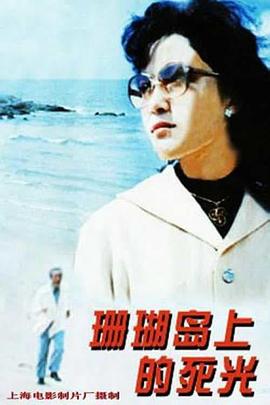

《珊瑚岛上的死光》被公认为内地最早的科幻电影,也是迄今为止大陆此类电影中的杰作。此片根据童恩正同名小说改编,原文写于1960年代,并于1978年发表于《人民文学》,获得全国优秀短篇小说创作奖。电影由上海电影制片厂出品,张鸿眉导演,原作者童恩正和沈寂共同编剧。

电影讲述华裔科学家赵谦教授以毕生精力研制出高效原子能电池,却被企图强夺科研成果的势力杀害。青年科学家,赵教授的学生,也是其女儿未婚夫的陈天虹携带样品驾驶飞机回国,但被某大国特务沙布洛夫击落。独居孤岛的科学家马太博士以激光器救下陈天虹,两人因科学研究形成了互助关系。特务来到岛上抢夺资料,其军舰被两位科学家以激光器击沉,冲突中马太博士也被杀害。赵教授的女儿赶来救出陈天虹,样品得以保持并将被送回中国。

在电影中,科学技术以其服务对象的不同被区分为正义与邪恶两种属性,而服务于正义国家与屈从于邪恶力量(通过商业与军事途径)则是同样技术的两种可能命运。由于这种正邪之分,导致对中国这一民族国家的认同甚至超越了国籍的限制(美籍华人赵谦教授将研究成果送回中国)。电影赞扬以赵谦、陈天虹为代表的爱国科学家,谴责帝国主义与资本主义,而认为需要纠正的是马太博士这样“幼稚”地认为自然科学没有政治属性的观点。

电影较为忠实地保持了原小说的情节内容,相对比较大的改动是加入了赵谦教授女儿这个人物,并最后由她救出陈天虹,但对情节的影响总体来说并不大。正如其小说一样,影片整体带有强烈的意识形态倾向,对资本主义制度和所谓的“某大国”即苏联的强权行径进行了批判,所赞扬的则是不畏强权的爱国主义。

正因影片主题、意识形态倾向的特点,如果放在电影的文化序列中进行考察,这部科幻电影带着明显的时代和文化特色。这种特色,同时也在电影的形式中存在:将科幻内容与爱国反特的政治性题材相结合,在以好莱坞为代表的西方科幻电影中并非常见,这从一个侧面说明科幻题材在不同文化中所显现的多面性、适应性。

1960和1970年代,由于复杂的原因,中苏关系交恶,苏联被认为是走“修正主义”道路,赫鲁晓夫则被认为是“资本主义的代言人”。因此,这部电影意图呈现的是“社会主义价值观”和“资本主义价值观”的矛盾。

为什么科幻题材电影显示了如此鲜明的政治性?在科幻内容中加入现实的、政治化的议题,是六七十年代科幻小说的特征。童恩正在谈到《珊瑚岛上的死光》创作时说,这篇小说是“科学文艺”而非“科普作品”,意在“阐明在阶级社会中自然科学家必须为一定的阶级服务这样一种道理”。这一将自然科学与政治性挂钩的论点并非童恩正及同时代科幻作者所特有;自然科学必须为建国和国防服务,在1940年代夏衍的剧作《法西斯细菌》中,这种倾向已有明显的体现。

可以说,对于科学的政治属性的强调在十九世纪下半期以来中西政治、经济与文化的交锋中不断发展,而在新中国建国初期的几十年中,国际国内各种复杂情势更凸显了科学的重要性。科幻文学中的这一倾向是与整个社会对科技和科学家作用的理解相一致的。正因如此,科幻电影中显示了同样的文化观:科学成果有政治属性,而科学家有国家阶级属性。将科学和政治性、正义性等论题放在一起讨论,是该片作为科幻电影与本文讨论的另外两部作品相比较时显现出来的独特性。

《珊瑚岛上的死光》电影强调科学技术的政治性,也与其对原著的忠实改编有关。一方面,当时大陆几乎没有过科幻电影,因此参照学习的对象很少,没有相应的电影概念和经验。在此种情况下,情节方面对原著的依赖是非常强的。另一方面,在当时的历史语境之下,《珊瑚岛上的死光》已经算是相当大胆的尝试了。张鸿眉导演提到,谢晋导演在看本子时说:“哎呀,你胆子这么大?”作为在电影语言、题材上多有创新的第三代导演,使谢晋做出这样判断的不光是影片的技术难度,也包括其面对政治话题的切入方式。

在对科技的考量与国族命运和意识形态的联系极其紧密的情势下,在哲学层面上对科学技术的思考并不是电影所关心的。以工具论的方式理解现代科学技术,将其与前现代的传统技术等同起来,这一做法使电影将技术与人类社会生活之间的张力直接呈现为意识形态上的冲突。