剧情介绍

本周,《马戏之王》上映。

看点不少。

《金刚狼》落幕后,这是狼叔休杰克曼的第一部电影。

而故事则改编自真实人物:

p.t巴纳姆,据记录,他是世界最大的巡回演出团老板。

在片中可以看到,p.t巴纳姆,是美国马戏的鼻祖。

这名颇受争议的人物,如果要用现代说法来讲:

他也算是靠娱乐噱头博眼球第一人。

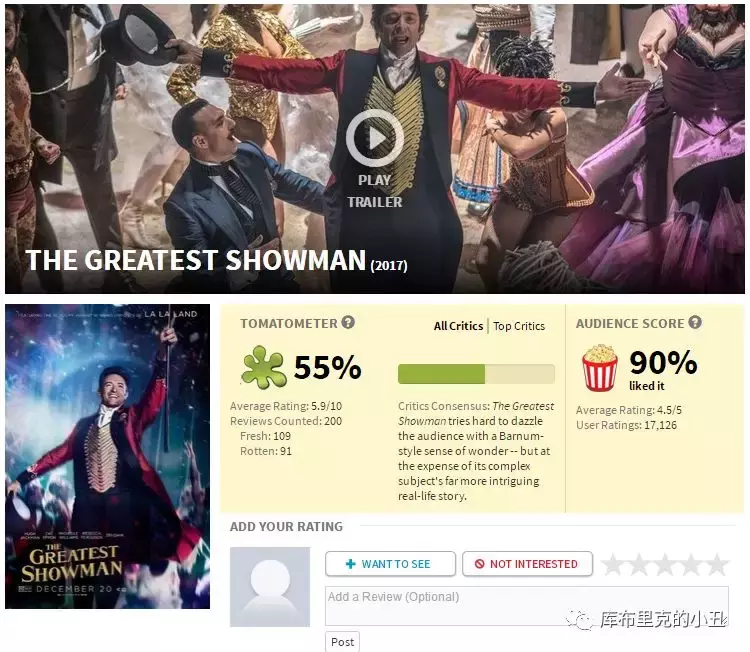

迄今,本片从数据来看,不错。

豆瓣7.7,imdb为8.0。

有意思的是,在烂番茄上,与55%的新鲜度形成鲜明对比的是:

观众喜爱程度达到了90%。

换句话说,本片不受北美专业影评人待见,但却受到了观众的喜爱。

看完本片后,小丑觉得其实这样的结果也不无道理。

本片的表现形式是:

歌舞片。

马戏,色彩绚丽,歌舞,这些元素融合后呈现在大屏幕上,那视觉效果真是享受。

确实,本片是一部适合进电影院观赏的电影。

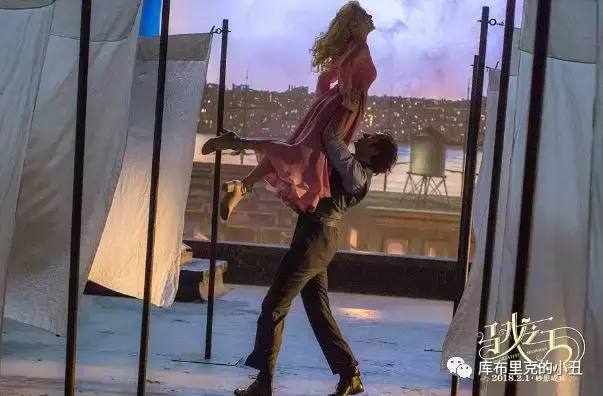

看看这几张剧照。

色彩绚丽的马戏团:

精心设计的楼台歌舞:

空中飞人,也能结合歌舞一起来。

从最初筹备到上映,本片总共经历了9年。

这9年,狼叔都把自己的《金刚狼》给终结了。

虽然是迈克尔·格雷西的第一部作品,但请来的都是一流的班底。

在片中要跳要唱的狼叔,这方面的才华,我们已在《悲惨世界》,奥斯卡颁奖典礼上领略过了。

实际上,年少的狼叔就演过不少舞台歌剧,还获奖无数。

例如:澳洲最佳歌剧演员,英国“奥利佛奖”年度最佳歌剧演员。

还有米歇尔·威廉姆斯。

除了广为人知的希斯莱杰前妻这一身份,看看她的这一溜片单:

《断背山》,《海边的曼彻斯特》,《我与梦露的一周》。

丽贝卡·弗格森 ,《碟中谍5》中,和阿汤哥对戏的瑞典长腿美女。

扎克·埃夫隆,代表作《歌舞青春》。

当年,《歌舞青春》的海选中,小哥从600多人中脱颖而出。

而当时的海选要求同时具备演唱,跳舞和表演三方面才能。

还有歌。

这点,benj pasek 和justin paul则为本片做了保障。

这两人啥来头?

《爱乐之城》的奥斯卡班底啊!

片中的11首歌,均出自他俩之手。

何况,在金球奖中,片中的《this is me》已获得最佳原创歌曲。

同时,这歌也已提名奥斯卡最佳原创歌曲了。

另一首歌我也很喜欢:

《never enough》。

在片中,由丽贝卡·弗格森扮演的珍妮·琳德唱出。

珍妮·琳德,被称为“瑞典夜莺”。

据资料记载:

她是瑞典第一个并且可能是最伟大的享有国际声誉的歌唱家,是一个有着宽广声域的熟练的花腔女高音。

片中,当珍妮·琳德第一次唱出《never enough》时,台下的观众倾倒。

观众悄然无声,任由歌声穿透心灵。

一曲毕,观众起立,雷鸣般的掌声响起。

在拍摄这一曲时,受过声乐训练的丽贝卡·弗格森坚持现场真唱。

虽然,后期剧组用了lorenallred演唱的版本做为声替,但呈现在屏幕上的效果,着实让我感觉到“瑞典夜莺”之名并非是吹的。

视听方面,《马戏之王》交出了一份漂亮的答卷。

剧情方面,那些专业影评人的声音就大了。

因为,这部电影的传记部分,太为友好了。

一切,都按照套路来走:

p.t巴纳姆是一个裁缝的儿子,他的妻子夏瑞蒂虽来自富裕家庭,但却义无反顾地陪着他捱穷。

为了让妻子,女儿过上不再贫穷的生活,p.t巴纳姆开始从底层奋斗,终成一代马戏之王,一代巡演之王。

这个简单的故事,在片中处处散发着正能量。

人物从底层爬上去,颇受争议但仍然勇往直前。

到了后来,必然的落到低谷,再度重振旗鼓,并找到生活的真谛。

故事在小丑看来,蛮童话的。

而且这样的童话,多由歌舞来表现。

它有唯美浪漫的地方。

p.t巴纳姆与妻子于贫困中,共同面对生活。

这个过程的歌舞,无论是在音乐还是画面调度上,都呈现了一流水平。

一曲毕,两人已经历从牵手到有了孩子的过程。

这一幕不由让人想起《飞屋漫游记》的前8分钟,那段经典的人生路简写。

但就小丑个人感觉,并不是所有歌舞都和剧情相贴的。

有的地方,甚至有点过度或不适宜的感觉。

例如上面那个《this is me》,出现的场景是:

马戏团中的怪咖们,决定勇敢地站出来,落于公众视线中。

这一幕如果出现在舞台剧中,那冲击力无疑是大的。

但在电影中,我却感觉有些喧宾夺主。

另一幕,则是p.t巴纳姆经历的低潮时,独自一人在酒吧饮酒。

没多久,马戏团怪咖们进来安慰他。

可是,没两句话,低潮到重振旗鼓的过程,则经由一段热闹的歌舞完成了。

人物重新爬起来的情绪虽然让我感觉流于形式,不走心。

但这段歌舞依然给予我视听上的享受。

更何况,片中歌舞不少,对于观众很友好。

小丑认为:

如果将它切换为迪斯尼般的动画片形式,完全不用改内容,都足以是一部热闹的合家欢电影。

或许,带着童话般的歌舞传记片,不入那些挑剔的影评人法眼也就不足为奇了。

因为真实的p.t巴纳姆,他的人生争议远没有电影的色彩那般绚丽。

当时的巴纳姆,为了组建马戏团,招来了一堆奇人。

这一点在片中也有一整段的描述。

这些人包括:

长着胡子却歌声动听的胖女人,被称为汤姆拇指将军的侏儒,连体双胞胎,患有多毛症的“狗脸人”,还有身高2.44米的巨人。

p.t巴纳姆以此为噱头,进行售票表演后,自然是颇受争议。

演员们觉得是让观众取笑自己。

片中,p.t则对拇指将军说出那句经典名言:

反正都要被人笑,不如用来赚钱。

可在现实利益中,这些人出卖自己奇怪的体征,赚取了利益。

矛盾的是,这种现实的考量,又能让这些人站在公众面前。

尽管,依然是受到嘲笑,但至少不用像之前那样躲着众人。

至于对p.t巴纳姆来说,他也达到了赚钱的目的。

《马戏之王》的另一个译名是:《大娱乐家》。

这也是按照本片的英文名直译的。

因为,p.t巴纳姆也算是娱乐界靠噱头博眼球的鼻祖人物了。

他明白公众爱看猎奇,或恶趣味,或八卦的心理。

就如我们现在的一众八卦新闻。

虽然没有营养,但人们就是会看,看完了再骂:

擦,都什么烂事。

对于这点,片中的一幕我尤为喜欢。

那是一段平行剪辑:

p.t巴纳姆带着瑞典夜莺珍妮·琳德,走遍世界高级剧院进行巡演。

而他的马戏团,则由团里二把手菲利普临时带领。

一个,是上流社会喜欢的高雅艺术;

一个,是受到诸多争议,不登大雅之堂的噱头艺术。

这一幕的平行剪辑,则形成了强烈对比:

一边,是富丽堂皇的剧院里,观众给予珍妮·琳德雷鸣般的掌声;

一边,是条件简陋的剧场里,观众们边看马戏边骂。

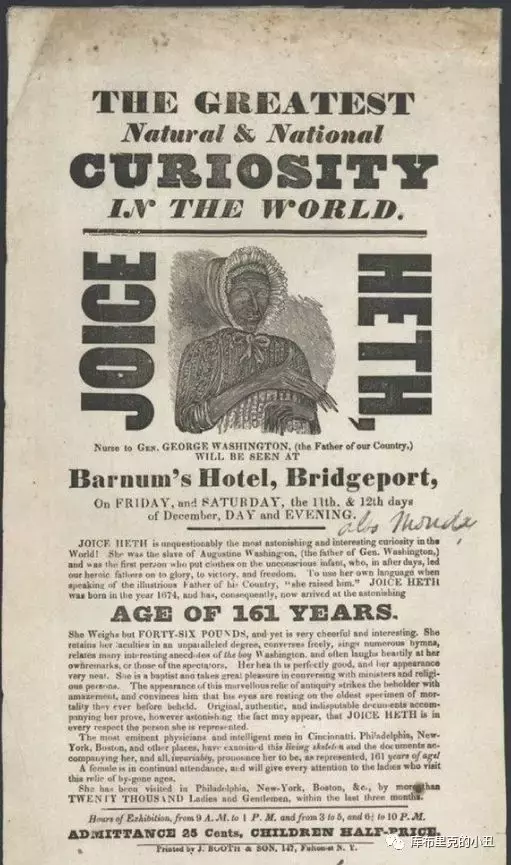

可事实上,p.t巴纳姆博眼球的“壮举”,比这些还夸张。

年轻的时候,他买下了一名黑人老妇。

然后,他以此人已161岁的噱头,展示着这名老妇。

这事,为他和老妇带来了高额收入。

在老妇去世后,p.t巴纳姆还展示了老妇的解剖过程。

然后,这才发现老妇还不满80岁。

但又怎样,钱照赚。

p.t巴纳姆的展品中,还有一件有名的“斐济美人鱼”。

这玩意,被p.t巴纳姆宣称为袒乳海妖的艺术品。

这个标本被展示的20年中,始终没有被识破。

直到1960年,美国博物馆发生了一场火灾后,这标本才化为了灰烬。

但实际上,这玩意是当时p.t巴纳姆用一只幼猴的躯干和头部,与鱼的后半部缝合,再覆盖混泥纸浆而制成的。

但后来,当p.t巴纳姆被写入历史后,经由时间,也有后人对他予以肯定。

例如,《泰晤士报》评价过:

我们损失了一个古典人物。。。他的名字是欢乐的代名词。。。这是善意欺骗与乐于被骗的无害喜剧。

2006年,美国《大西洋月刊》将他评为20世纪美国最有影响的百人之一。

不管怎样,他的马戏团,我们也看不到了。

当年,p.t巴纳姆与对手詹姆士·贝利合作,成立了了“巴纳姆贝利马戏团”,也就是“玲玲马戏团”。

2017年,玲玲马戏团宣布解散。

不管怎样,这一切我们在这部电影中也看不到。

那些争议,那些人物传记的影像,在《马戏之王》中,化为了一个套路化的讨喜故事。

而这个故事,至少它的形式上,确实如同p.t巴纳姆做过的那样:

还挺吸引眼球的。