剧情介绍

·文:宿夜花

“黑色电影”(film noir)是好莱坞大片厂时代(大概时间为30年代到60年代初,即“经典好莱坞”时期)对后世影响最大的类型片之一。它并非是严格的单一类型,很多时候,它泛指一种影片调性与气质,经常与其他类型片诸如犯罪片、悬疑片相结合,故事通常讲述危机起伏的都市街头、堕落的城市文明与复杂多面的人性。

尽管当代很多观众并没有看过这些经典好莱坞的范本,但“黑色电影”的美学特征被马丁·斯科塞斯等当代导演致敬并不断地进行发展,被不同语言文化的导演植入现代的本土故事之中。例如,刁亦男的《白日焰火》,董越的《暴雪将至》,如此这些用刑侦片等类型元素讲述现实主义故事的当代文艺片,即可以看出“黑色电影”的影子。

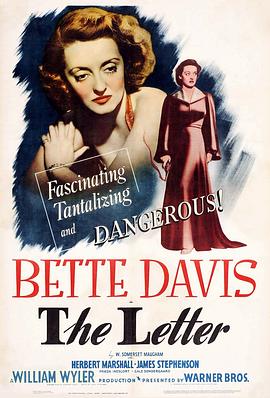

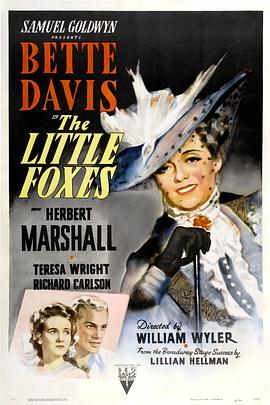

曾获得12次奥斯卡最佳导演提名、3次获奖的威廉·惠勒(曾执导《罗马假日》等)导演,虽然并非以“黑色电影”见长,但这部《香笺泪》却收获了相当多的好评,影片曾提名了第13届奥斯卡包括最佳影片在内的7项大奖。尽管用现代的眼光看,文本层面的社会学意义稍显薄弱,但独具风格的迷离氛围,对人性的多重思索,表现力十足的光影画面仍旧有十足的观赏性。

好莱坞经典“黑色电影”的独特魅力

01.对真实人性的反思与叩问

“黑色电影”对后世的广泛影响力最主要的原因在于,它不同于同时期的主旋律战争片(例如《约克军曹》、《忠勇之家》等)过分粉饰雕刻营造出虚假的美好,而是致力于揭露现实社会中的阴暗罪恶与丑陋,力图展示真实人性的暧昧复杂、诡谲莫测。

因此,那份洞察世事的透彻与精炼使得“黑色电影”有着历久弥新的魅力。尽管具体到个例,这些黑色电影的侧重点各不相同,但它们有着相似的整体调性:略显悲观主义的沉郁基调,看尽世间百态、愤世嫉俗的孤独主角,对现实进行批判与反思的同时对未来怀有一种迷惘与虚无。主角内心世界的自我拷问,个人利理想与现实世界利益纷争下的道德挣扎,在《香笺泪》中有着淋漓尽致的呈现。

影片的名字“香笺泪”是注重汉字美感经过特别修饰的,而英文原名“the letter”则更为干脆利落切中要害。“信”于影片中的叙事功能和对情节导向的主导地位是显而易见的,故事情节本身是极度简化的:一个爱而不得、因爱生恨的女性,杀害了情人通过一系列的伪装试图躲避法律的惩罚,她强大的伪装骗过了其他人,却因为一封揭露她与情人行为的“信”功败垂成;当她买掉了证据欺瞒成功,却因为内容的暴露导致了夫妻间的破碎,而最终她却受到了对方神秘夫人的暗杀,最终丧命。

在当时女性意识尚未完全觉醒、时常处在被欺压的大环境下,女主角的行为出于一种捍卫爱情尊严个人权利的目的。因此,影片中女主角的辩护律师霍华德,在职业操守(揭发女主罪恶)、理想道德观(忠于爱情的平等)、私人感情间(保卫朋友尊严)的挣扎是颇有深意的,当朋友的生命尊严、时代的道德准则、内心的理想与爱形成冲撞,什么才是最该坚守的?

02.体现女性角色价值诉求

芭芭拉·斯坦威克于经典“黑色电影”《双重赔偿》中饰演的菲利斯·狄金森,是银幕蛇蝎美人(femme fatale)的一个典范,她工于心计、精明强悍,善于利用美貌获得金钱与利益;如果说这个角色尚且带有一定的刻板化模式、作为叙事载体是道具化与功能性的,那么《香笺泪》中贝蒂·戴维斯饰演的莱斯利一角则更是将反思重点聚焦在女性在性别权力、爱情关系中的位置。

影片的剧本对角色的行为动机、心理逻辑的交代是较为单薄的,但贝蒂·戴维斯用自身的形象特征与表演去丰富完善了这个角色。无论是早期的《人性的枷锁》还是后期的《兰闺惊变》,贝蒂·戴维斯的角色从来不同于传统女性般的柔弱、娇嗲,对传统父权夫权展示出服从、归顺;恰恰相反,她独立坚强,叛逆恣意,总是扮演一些气场强悍、咄咄逼人的角色,这种“现代女性意识”自内而外地散发。

正因如此,在贝蒂精彩的表演背后,引出的是“黑色电影”故事主题背后的一个基本矛盾冲突:女性成长性格独立与传统的男权家庭伦理。当然受限于一个时代整体的认知水平与保守的观念,影片没有做出更深层次的探索,当莱斯利用枪强势击毙践踏她爱情的男性,最终结局就是“以暴制暴”并最终在自己行凶的罪行中沉沦。

威廉·惠勒诠释电影本质:视听艺术——用镜头语言讲故事

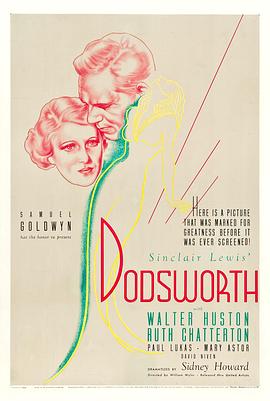

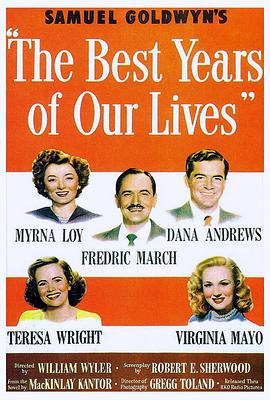

从为奥黛丽·赫本赢得奥斯卡影后的浪漫爱情喜剧《罗马假日》,到11项奥斯卡奖创造历史纪录的战争片巨制《宾虚》,威廉·惠勒受到了业内电影人、观众影迷与评论界的一致推崇。而威廉·惠勒之所以能游走于各种类型片之中,并兼具商业性与艺术性,这与他对电影语言的纯熟把握是分不开的。对空间内部的场面调度与景深构图的巧妙运用,使得各类题材都变成易于主流观众接受的“通俗化”范本。

《香笺泪》作为注重悬疑与犯罪元素的“黑色电影”,文本层面的单薄欠缺深度自然成了制约影片整体质量的重要因素。在这种情况下,如何通过镜头语言去为观众创造更丰富的视听体验,是导演需要面对的一大难题。毫无疑问,视听语言是影片最大的亮点,在导演的娴熟把控下,演员表演、摄影调度、场景设计与配乐完美结合,相辅相成。

01.精妙的视听节奏:用剪辑制造悬念

很多以纪实美学为导向的现实主义影片中,用大量长镜头的运用,制造了连续时间内的真实感。与之相反的是,影片的一大成功之处在于用大量的剪辑制造悬念。因为故事的场景并不复杂,主要地点局限在家庭与办公室等封闭空间内,因此很多时候两人对话互动的段落采取用具有辨识度的定位镜头确立具体场景,然后确定人物活动轴线,运用经典的“视线顺接”与“正反打镜头”。例如,莱斯利与律师霍华德于沙发、饭桌上的试探、交流。

而在多人互动的场合,影片则通过中景、特写不同景别的切换,俯视、平视不同视角的组接带来的视觉冲突感与对信息的部分遮掩与选择性呈现,来强化悬念感。例如,莱斯利行凶后,丈夫、警探、律师一同盘问之时,视点处于四人之间来回变换,观众无法看到四人之间的全部互动与心理变换过程。

这其中的精妙之处是显而易见的,即是调动了观众好奇、紧张与焦灼的心理。一方面,信息的不完整与画面的残缺不全强调了视野的局限性,消除了观众因全知视角而带来的作为旁观者的轻松感,观众通过局部的表情特写得知某一角色的心理动态,却无法得知这一连续时间内全部人物的当下反应,必然会对产生一种好奇与疑惑;另一方面,大量模拟的主观视点,使得所有人物在窥视体察他人的同时处在一种“被窥视”的处境之下,“看”与“被看”关系的巧妙运用,正是希区柯克制造惊悚的重要手段。

02.富有表现力的光影构图

除却剪辑方式上的精巧,《香笺泪》得天独厚的“黑色气质”还在于故事发生在马来西亚。东南亚的自然特征与人文风貌于好莱坞主体视角下所产生的“异域风情”,自身即是一种带有神秘色彩的,而导演通过视觉造型去强化这种诡谲迷离之感。

首先在于整体意象的把控上。用大量的空镜头呈现,明晦月影,斑驳橡胶,无时无刻不在转动的吊扇,营造出独属于热带的湿气氤氲、诡谲阴鸷,无疑给人一种焦躁与烦闷之感。而意象的强调也是隐喻着情节的发展:从开头的乌云遮月到结尾的浮云散去明月照人,首尾呼应的动态过程,正应对着案情由扑朔迷离到真相大白水落石出。

对光影运用和构图设计上,有着强烈的表现主义特点,高光比的布光方式,注重明暗反差与阴影的凸显,女主角的面部时常处于阴影之中。百叶窗成了天然的道具,透过百叶窗的光线成了明暗交织的“条纹状”,那种暧昧、迷离、诡谲的油然而生。当光线投射到女主角贝蒂·戴维斯身上忽明忽暗自然分割,这种人性审判的意味自然是不言而喻的。在摄影调度的完美支持下,贝蒂·戴维斯的眼神呈现出了更为复杂的含义。

此外,人物于整体构图中的位置设计更是经过精心修饰的。女主角莱斯利骗过了丈夫、评审团居于所处关系网中的强势地位,但在和恋人的马来西亚当地夫人的对峙中,一直处于一种弱势地位。例如,莱斯利总是居于明处与低处,对方居于暗处与高处;莱斯利用钱买掉重要证据信物时,对方用充满鄙夷与不屑的眼神蔑视她并将钱丢入地上;扮演者形象气质还是眼神无疑比女主角贝蒂·戴维斯更为阴冷凌厉。

当剖析“黑色电影”视听后便会发现,这些手段并非是类型特有,更是一种表达人物情感、营造意境、调动观众心理的常用手段。也正因如此,当今影坛尽管看不到这种典型的“黑色电影”,但那种“黑色气质”在当下许多语言的主流文艺片中并不罕见。好莱坞经典类型在结合不同语言文化、时代特征形成的现代化、本土化的范例,成为了当代类型片的典范,这也是经典的魅力所在。