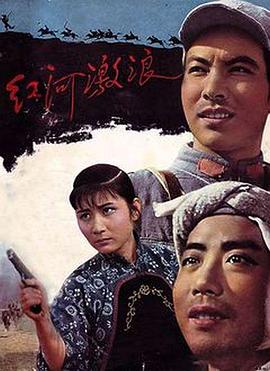

剧情介绍

据悉,青岛市将全面实施大沽河综合治理,打造百年品质工程。目标的实施将使大沽河以更新的面貌展现在世人面前,于是留住记忆就成了我的“一个小小心愿”。近日,我由老公驾车陪同去大沽河旧地重游。拍照留念,整治后的大沽河现有秀丽风貌将不复存在;追忆往事,寻找35年前我少女时代的美好时光,摭拾我曾到此留下的深深足迹。

农村的巨变使我们找不到从前的道路,接二连三问了好几个路人,才辗转找到沽河大堤。车沿着河堤一直向南,少时,透过绿树,一弯碧水尽收眼底。老公将车停稳放好,下车后,我按捺不住内心兴奋之情,疾步沿河堤坡而下,奔到大沽河的身边。一水绵和婉顺,一水清酿湿润,一水天然静雅,一水如梦如幻。我不仅心潮澎湃,仿佛回到了35年前那个难忘的时代。

二排穿浅色衣服是本文作者汤淑敏

初识大沽河是1977年的春天,西安电影制片厂来胶县拍摄电影《丁龙镇》。剧中有一个庆祝抗战胜利群众敲锣打鼓, 扭起秧歌,游街欢庆的大型场面。县里挑选了百余名文艺骨干参演,我也被选其中。当时我18周岁。

在县文化馆(新城隍庙)进行了近一个月的紧张学习和排练,教我们胶州大秧歌的是胡志蕴老师。由于有舞蹈基础、表演到位,加之形象可人,一天,我被《丁龙镇》的导演叫进办公室,他让服装师给了我一套粉红色小白花的大襟褂子,又给了一条绿条杠的“缅裤腰”裤子,换装后的我成了一个地道的小村姑。又发给我一只步枪和子弹带,全副武装的我立马变成了英姿飒爽的女民兵。之后,排练、拍摄被安排在女主角梁红露的身边,成为她的好友跟随她参拍了5个多月。

电影里的火车站

这是一张胶州火车站历史老照片,从电影中可以看到她的原貌。

建国初期老站拆除后在原址上又建了一座两层的车站,我们当年拍电影就是从这里进去的。

这座牌坊是拍摄庆祝胜利扭秧歌场景时搭建的,电影拍摄完后就拆除了。

西安电影制片为汤淑敏与另一位胶州大嫚赵桂萍在牌坊前合影。

我参加了在坊子街果木市(现新华书店楼后)拍摄的“欢庆秧歌 ”宏大场景后,又跟随女主角,先后去艾山公社(现洋河镇)拍摄了男主角大康家“盖房上梁”、去龙山公社(现九龙镇街道办事处)拍摄“丰收”的画面,在胶县老火车站拍摄“阻截火车”和“打仗”的镜头;最后来到沽河公社,在大沽河岸畔拍摄。而这里的拍摄是影片的重头戏,也是主战场。

一天,艳阳高照晴空万里,摄制组开着从驻胶54849部队借来的大解放汽车拉着演员和道具,浩浩荡荡的来到早已考察好的沽河公社辖区的大沽河岸边,据说附近的村庄叫河莹二村。一下车,沽河美景映入眼帘,两岸柳浪起伏,河水碧蓝。河堤两边的土地上,生长着一丛丛的灌木,河床里数不清有多少五颜六色的野花。草地间看不够有多少飞起落下的鸟儿,在春天的花朵中尽情地展示着它们动听的歌喉,高音、低音、中音,唧唧喳喳地叫成了一片,像一首百鸟奏鸣曲。春风徐徐地吹过,送来了野花的清香,是那样的令人心旷神怡。

八路军宫区长后面就是本文作者汤淑敏

大沽河在影片里叫米河。米河是共产党与国民党的分界线,米河西岸是共产党的解放区,艳阳高照军民一家亲;东岸就是国民党的控制地,昏天黑地民不聊生。

在大沽河岸边一段羊肠小道,拍摄了通信员小战飞马追逐叛徒袁青的镜头。袁青乘人不备,假传区长仲成的命令,调走军车。他的行动被副区长宫本浩发现,袁青打伤宫本浩夺门而去。宫命令赶来的通信员小战抓捕叛徒。二人骑马追逐在林中羊肠小道上,跑至河堤袁青被通信员开枪打死,滚下沽河大堤。

在大沽河一座石头桥边,拍摄了刘老汉作证的镜头。国民党抓了刘老汉的儿子当壮丁,特务队长易木为栽赃共产党,竟无辜打死刘老汉的儿子,还把尸体偷偷抬到解放区的河西岸石头桥边;敌人把刘老汉从河东岸押到过来作伪证,想用钱收买刘老汉,悲愤的刘老汉义正辞言当场戳穿了国民党的阴谋。

在大沽河一座铁路桥上,拍摄了八路军阻截火车的镜头。军列在接到袁青的假命令后,已经开动。仲成区长闻信,跳上列车,打死押车的特务,将军车开回。河东岸的易木等国民党,正得意忘形地等候在铁路桥的东端,迎接日本大员和弹药的到来;眼看火车呼啸着从河西岸奔来,即将开进铁路大桥,突然慢慢停下,一声鸣笛倒着开回解放区,敌人抢夺战利品的阴谋彻底失败。

在大沽河旁边的一片树林里,拍摄了八路军与敌人打仗的激烈场面。国民党穷凶极恶,想把丁龙镇火车站从共产党手里抢回来,从桥上、路上、河上发动了全方位的进攻。女民兵也参加了阻截战斗,我们脸颊涂抹上炭黑,手握长枪,每人发给十几颗没有弹头的空炮壳,趴在壕沟里开枪向敌人射击。地下到处燃烧着熊熊烈火,天空到处弥漫着滚滚黑烟;最后,军民同心合力击败了敌人。

电影中有通信员小战骑快马追赶叛徒袁青的镜头。通信员扮演着是一名20岁刚出头的小伙子,那匹快马是从部队租来的,人生马不熟,他驾驭不了倔强的军马;第一次刚跑出没几步就摔下马,连拍三次也没过关。他身边还挂着3颗手榴弹,每次摔下来都硌着胯骨,痛得他嗷嗷直叫,演员和围观的村民们哈哈直笑。小伙子不服输勇斗战马,最后终于完成任务。不过他骑快马、举长枪射击叛徒的动作就危险了,导演就让他骑在一条长板凳,双手举枪上下颠簸,只拍他上半身。电影近镜头只看到是他上半身一颠一颠,开枪击毙叛徒.

1977年的大沽河河堤是宽约2米的土沙堤,近几年政府给铺上了柏油成了水泥大堤,加宽到6米,不但可以跑汽车还可以晒粮食。大堤的两端是郁郁葱葱的绿树。大堤的南端就是当年拍电影的地点之一----河莹二村。

当年拍过电影的石头桥,是村里的生产桥,也是该村通往邻村的必经之桥。桥宽3米,长约100余米。现在它依然立于河上,因年久失修已成危桥。那时摄制组让村民用玉米秸编织了两个圆形桥堡,留有门窗,用泥巴糊浆表面,分别安放桥的两端,远远望去还真像两个碉堡。

当年拍过电影的铁路桥,矗立在沽河大堤的北面约300米处,在桥上拍摄了共产党阻截国民党拉战利品的火车镜头。据说拍电影的那座铁路桥,是解放前德国人建造的,是单轨桥,这辆火车到站,那辆火车才可以通过,极不安全。两边都用钢板封起来,火车经过河桥看不到丝毫外景;约1971年政府重新进行修建,铁桥的两端拆掉钢板,改用角钢制作成框架式的花桥,铁桥的中间还是钢板。火车经过进出铁桥两端,乘客们就能看到大沽河水中以及两岸优美的风景。约1980年有关部门可能是考虑到铁路安全,也可能为节省时间改铁路线走直路,拆除了水上铁路桥,向南移出约500米,从沽河大堤北边迁至南边,用多个结实的大水泥墩铺垫,在大沽河上建成了双轨火车道,村民可以从桥墩下通过。

如今,我站在石头桥上向北一眼望去,原先横跨大沽河上的铁路桥已不见踪影,河两端只剩下两个高高的土堆;桥不在已无遮挡,看到铁路桥原址正是胶莱河和大沽河的交汇处。沽河依旧,流水依旧,那树上小鸟歌唱的旋律依旧,那河中野鸭戏水的风景依旧。唯有我的美好回忆,唯有那份无限感慨,还在阳光下静静的徘徊,还在微风中慢慢地延伸……

《丁龙镇》的拍摄,第一次将我引向有着乳母情深的大沽河怀抱,将大沽河导入我的艺术境界;大沽河宽厚、纯美的情怀激励着我成就了那个年代的艺术人生,大沽河勇往直前、义无返顾的气度给我启迪,使我增强了生命与工作的力量。三十五年倏然而过。纵然几十年岁月光阴流水般冲洗,也没让心间这段记忆底片丝毫逊色,大沽河的秀丽美景时时浮现脑际。我坚信,整治后的大沽河会更美更靓,她必将成为青岛、胶东半岛、乃至中国北方的“生态之脉”、“绿色之魂”。我期待着那美妙、壮观的时刻早日到来!

注:作者完成于2012年8月

作者:汤淑敏,胶州人,现住市北区。胶州市审计局原纪委书记兼工会主席(已退休),曾被山东省纪委、监察厅授予忠诚卫士称号,系中国舞蹈家协会会员,青岛市“胶州秧歌研究会”理事,胶州市“胶州秧歌研究会”常务理事,“青岛市级胶州秧歌代表性传承人”。

汤淑敏多年来坚持写作,50余篇文章和诗歌被各级采用;酷爱舞蹈秧歌、柔力球与空竹艺术,先后多次参加国家、省、市大赛均获得金奖或优秀表演奖;曾被授予全国十大健身达人、青岛市优秀文化志愿者、胶州市十大文化草根人物、胶州市中老年十大健身明星等称号。

青岛城市档案论坛公众号、青岛城市记忆头条号编辑整理发布,转载请注明!