剧情介绍

如果不爱自己,又如何去爱别人?

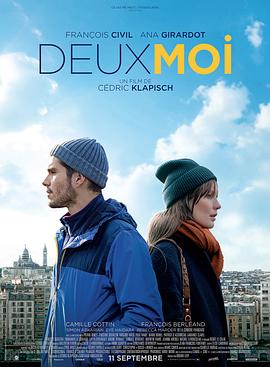

影片《某处,某人》以内化视角表现了生活在大城市的年轻人心中的孤独,通过展现两名年轻人寻找自我的过程来表达自我接纳的重要性。

导演将目光聚焦于碎片化的生活细节,在刻意制造出的疏离感中完成了对于两名年轻人内心困境的建构,人物梦境中极尽风格化的布景使得影片对于内心世界的探索更加彻底。在清除负罪感、找到自我之后,两条平行的叙事线终于交叉,男女主人公在分别与过去和解之后开始了新的生活。

雷米和米兰妮是两名在巴黎打拼的年轻人,一男一女虽住在隔壁,但之前却从未意识到对方的存在,二人身上存在不少共同点,单身独居、上班族、远离家乡。

导演有意将男女主人公设置在相邻的居住空间内,通过二人相邻不相识来展现城市男女内心的孤独,比起天涯海角的空间隔绝,同处一楼却从未产生交集的压抑更能营造疏离感。

虽然影片旨在对于城市青年的内心孤独做出呈现,但却并不是以孤独本身作为切入点,而是剑走偏锋,首先对城市高压给青年男女造成的影响入手,刻画了雷米和米兰妮遇到的不同困境,雷米因为同事即将被解雇而他却面临着升职而充满负罪感;米兰妮对于即将到来的报告缺乏信心。

即使同是由于工作带来的压力,反映到不同个体身上也会造成不同的症候—雷米每晚睡不着,米兰妮每天睡不醒。

这样的症候差异不仅发生在相邻的两间公寓内,导演更是极端地将其安排在同一画面中。在药店取药时,雷米和米兰妮相邻站立,背对彼此,两名药店柜员分别为二人作诊断。

此时在同一画面中将二人截然相反的症状陈述出来的语言明显增加了影片的戏剧冲突,就在观众沉浸于二人即将发现彼此的期待时,雷米和米兰妮再次擦肩而过。看来比起空间上的空间的疏离,城市生活造成的心理距离才是二人彼此忽视的最重要原因。

在社会压力(工作)以及生理压力(睡眠)的双重作用下,雷米和米兰妮选择去看心理医生。导演依然没有让两名年轻人在此相遇,而是选择继续之前的平行叙事结构,分别对二人面对的困境予以解剖。最初的诊断结果就是——他们都需要一个伴侣。

接下来影片开始着重表现二人在寻找感情依靠时的不断试错。雷米的邻居送了一只小猫给他,这只猫自然而然地成为了他释放自己孤独的对象,他将猫照顾的无微不至,最终小猫还是扒开窗子逃走了。伴随着猫的缺席,雷米刚刚建立起来的情感依靠也瞬间崩塌了。

没过多久,雷米在新的工作岗位中结识了对他颇有好感的黑人女孩,女孩同意来到雷米家见面,但雷米却因为过于心急,没有看出女孩的以退为进,失去了表露心迹的机会,再见到女孩时看到对方正和别人相拥跳舞,彼时不善交际的雷米心中对自己失去了信心。放弃了继续的念头。

不同于雷米的失败,米兰妮在社交软件中成功找到了身体上的依靠,但是很快她就发现这种短暂的快感结束后带来的只有更加无尽的空虚,她开始反思自己,影片也在二人与心理医生的对话中揭露了雷米和米兰妮症候的成因:年幼时妹妹的去世使雷米心怀负罪感,常常认为自己不值得活在世上;心爱之人的背叛让米兰妮不再敢拒绝别人。

二人由于以往悲惨经历造成的性格缺陷在影片中借由梦境得到了强化,雷米在梦中被装进纸箱,由高自动化的流水线负责运送,而这条自动化程度极高的流水线正是用来代替他之前的同事的;在米兰妮的梦境中,街道上出现了一张沙发,她坐在沙发上等待着约会对象的到来,在这个让人分不清究竟是室内还是室外的场景内,米兰妮通过不停按动手机上的按钮来更换此次约会的对象,在这个既公开又私密的空间内,她寻欢作乐的行为终于被发现了。

影片中梦境的营造方式是超现实的,极尽风格化的布景不仅能将梦境和现实做出区分,更是对二人精神世界最直观的观照。

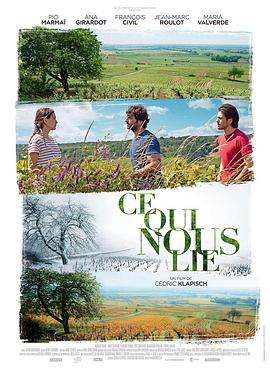

在经历了问题揭露,问题寻根之后,影片自然而然地进入到了问题解决的段落,在这一段落内,人物所处的外部环境不再仅仅局限于城市,还包括广阔的自然景观。雷米通过与自己的和解,说服了父母放下心中多年的芥蒂,来到了妹妹的墓前吊唁;米兰妮也终于鼓起勇气,给远在美国的母亲打了一通电话。

问题解决之后,影片中的外部空间才开始发挥它最基本的作用——做为线索连接男女主人公,开始融入社会的雷米和米兰妮也终于在舞蹈班上挽起了彼此的手。这次相遇只是二人众多交集的开始,然而观众却有理由相信他们之间一定会相见恨晚。

因为在此之前,影片已经预先铺设了太多,同一家超市,同样的阳台,同一只猫,观众甚至有理由相信雷米的心理咨询师退休前给他推荐的新咨询师就是米兰妮的咨询师。引擎开始快速转动前的预热工作已经在之前的情节中全部完成,一切的开始只是一个火花,而这次相遇毫无疑问就是那颗爱的火花。

大城市经常会在不经意间带给人一种疏离,面对这种疏离,大多数人是无力对抗的。

只有通过与自己和解,才能真正实现对于自身身份的认同,就像影片中的心理咨询师说的“爱别人的前提是爱自己”。