剧情介绍

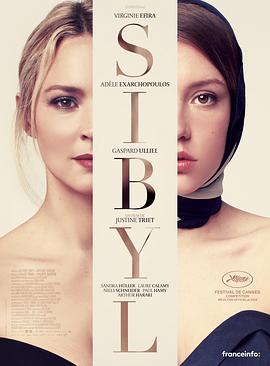

今年坎城影展第一次入围竞赛的导演中,打败一大票新锐的,正是《西比勒》(sibyl )导演茹斯汀·特里叶(justine triet)。我对特里叶的了解来自2014年女性影展《索尔菲雷诺之战》(age of panic )、2017金马奇幻影展《维多利亚》( victoria )。特里叶电影中的女性形象几乎都是蜡烛两头烧的职业女性,从《索尔菲雷诺之战》中「新手妈妈」女记者、《维多利亚》妈妈律师,到《西比勒》的女主角西比勒,这也是导演特里叶二度与「维多利亚」维尔日妮·埃菲拉搭档。

不同的是,《西比勒》已走出前面两部作品中,「错爱成瘾的女人如何幸福返航」的表面命题,这回要抛下资产阶级女性如何「面对」自身焦虑的问题,更进一步踏上月球暗面,探寻欲望的本质。

《西比勒》的故事其实很简单:职业倦怠的心理咨商师西比勒辞职写小说,迷恋上她最后一个女演员病患,把人家的不伦苦恋,当作自己的创作。心理师与女演员的心灵诊疗,从诊间一路跟随到电影拍片现场,到了那,她才发现自己不但要照顾女演员,还要照顾女导演的情绪。

因为女演员被男演员纠缠,女导演冷眼旁观身为男演员的丈夫偷情。而真正的问题症结是心理师自己:她用别人的「故事」饮鸩解渴,治疗自己过去的错恋。虽然个案都是人,但她怎么会不知道,心底深处,她也只能把这些当作别人的「故事」。

电影里有场戏是这样的:西比勒在当戒酒会团体咨商师时,侃侃而谈自己的成瘾经验,她说:「我不酗酒、吸毒,我写作成瘾。」

这点让我特别感动,因为说到关于现代人的成瘾,这点再精辟不过了。多数人不一定是毒虫,自认没有创作小说、音乐、诗词的天赋与余裕,但每天在捷运上我都无限感慨,我们每天活在自己和别人的朋友圈限动之中,我们「暴露」成瘾,暴露、被暴露自我。我们活在虚构中,仿佛我们都是小说家。对我来说,整个时代都是酒鬼,我沉溺一种藉由通讯软件吸食的酒精。

《西比勒》看似是一个叙事上十分跳跃、结构大胆的艺术片,故事却用当代都会喜剧的方式包装,还特别拉到罗赛里尼拍《火山边缘之恋》(stromboli , 1951)的「斯特龙博利岛」(stromboli)拍摄。或许,优异的品味是特里叶成功击败一票新导演打入坎城竞赛的原因,在小成本、大卡司、商业片的框架下,她总能找到法国新浪潮的希区考克惊悚与夏布洛情感解析,从新浪潮起点,一路延伸到当代法语电影。

但导演在访谈自言,她喜欢影集《都市女孩》(girls )、《颠父人生》(toni erdmann , 2016)。而可能影响导演最大的却是詹姆斯·l·布鲁克斯(james l. brooks)获得奥斯卡最佳影片的《母女情深》(terms of endearment , 1983)。甚至,你如果仔细看,电影里面电视放的片,是《它在身后》(it follows , 2015)。对近代作品的认识、对当代生活的敏锐觉察,是特里叶难能可贵的优点。

而对我来说,这部电影真正迷人的地方是表演。特里叶说,自己在拍片现场可不能像剧情中,sandra 饰演的导演那样,「抓狂逃走」。于是,她让自己的电影有这样一个角色,释放自我。导演没有的特权,让她的角色来拥有。她故事中的女性角色、心理医生西比勒,也在别人的故事中「释放自我」;戏中的女演员更透过戏中戏自我治愈。

甚至,导演在访谈中补充:对饰演女演员的阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯、及饰演心理医生的维尔日妮·埃菲拉来说,这整场在活火山「斯特龙博利岛」的戏中戏,对他们压力庞大的演艺生涯,也可以是一场大型的「戏剧治疗」。 维尔日妮·埃菲拉(西比勒)戏中朝思暮想的前男友,正是真实生活中的伴侣、《幻想之爱》尼尔斯·施内德。

而阿黛尔或许没有跟「男演员」加斯帕德德·尤利尔谈恋爱,但《蓝色是最温暖的颜色》成名后,一部接着一部片,各种导演、制片现场时间紧迫、不理性的要求与命令,都在片中阿黛尔给加斯帕德的那些「巴掌声」中被宣泄──你在电影里看到的十几响巴掌,是剧组在现实中的小岛上,打了三四十次假打后,女演员跟导演要求「假戏真做」的结果。加斯帕德德·尤利尔才刚进组,当然觉得莫名其妙。

或许是那座岛的魔力使然。特里叶在火山岛「斯特龙博利」上,进行一场又一场召唤过去治疗现在的仪式,从戏外到戏里,从导演到女演员,从病患到心理师自己。

「斯特龙博利岛在罗赛里尼拍完《火山边缘之恋》后,到今天原始岛民早就搬走,因为电影,小岛变成知名观光景点,岛上早已不是当年的模样,都是给观光客的民俗风情旅馆。这座岛就像是影迷的迪士尼乐园。」特里叶说。

这个超现实的电影场景,启发了她。《西比勒》的女主角西比勒的内心大约也像是一座人去楼空的海滨游乐园,还在等当年的故事男主角回来。所以《西比勒》的结局,在作品被完成之后,别人的故事结束了,剧情如自由落体急转直下,我们跟着导演,像瘾君子从噩梦中醒来,故事结尾处,西比勒在游乐园遇到了前情人,恍如隔世般的恐怖,这对刚完成作品的女主角来说,可能是她第一次真正想起(或者仅仅是不愿意想起)写作的理由。当然,对观众来说是真相大白,这时我们都想问:遇到又如何?

剧情急转直下或许有些突兀。这突兀处,对高度自觉、神经紧绷的导演特里叶来说,她不可能没发现。是什么样子的生命经验,促使她快刀斩乱麻斩断了剧中每条支线,让我们甚至还没搞懂她剧中写了什么小说、片拍成怎样,她就要冒着影评指责草率的风险,就是要让角色面对自己的结局?

「迷影」导演特里叶早先已调度层层叠叠的「后设」手段,通常这对热爱拿「创作困境」开刀的欧洲电影来说并不罕见,但我们却不曾见过对「剧中书」或「剧中剧」毫无着墨,就径行收尾的作品。一个没有「作品」的剧中剧,这对此类电影是十分反常的。

她肯定看过一百部主角是作家的电影。她太清楚了,她肯定也和善于照顾病患的女心理师一样,沉迷于她人的故事中。她深知,热爱独处,正是她们这帮「写作成瘾」的毒虫的特征。她深知,即便写出来也还是别人的故事,但最终我们只有还在写的自己。精确来说,她享受独处是因为,不用回答除了写作以外的问题:究竟希望透过写作获得什么呢?又为何是写作呢?因为这些问题的答案她肯定回答不出来的。

?

讲不出来答案的问题,和最后在游乐园蓦然回首遇到的前情人一样,不是不重要,而是她的语言能力只能用来写出没有作品的电影剧本,却无能回答。她只有自己了,只有写作,所以记忆才让人恐慌。所以遇到又如何?特里叶的草率收尾是为了说个谎,因为即便不知道遇到能如何,若真的遇到,她还想说,说一个谎。

从此,《西比勒》与某部电影居然有了交集:面对欲望的空心本质。心理师辞去工作实践梦想,是为了完成当年未完的约定,从潜意识中挖掘自己当年的承诺,「她不是忘记」,而是,当她想起她不愿想起的那些的时候,她又──或者她能,真正地死去。于是,遇到了,还能真说个谎。

谎不是不能说,而是必须要经过这长长的旅程,于是在电影中每一个副本徘徊的女心理师,终于能回到自己应该化成灰的躯壳,看着自己的子嗣、自己的未来。说一个谎,一个太重要或太不重要的谎。