剧情介绍

本文是读者投稿,投稿可以发irisfilm@qq.com。

文 | 曾笑盈

北京大学中文系当代文学硕士

花不到一个小时扫完安妮宝贝的小说原作,便可发现陈可辛/曾国祥等在剧本上所做的重大修整,即在影片后半部分将七月与安生的身份反转,而这一「反转」也几乎反转了口碑,乃至故事的本质内涵。

如果说安妮宝贝的小说不过是当代中产阶级女性矫作的青春怀想,那么,影片则大抵触及到一些更深层次的关乎当代女性的自我寓言,进入导演有意致敬的岩井俊二《情书》所代表的「青春残酷物语」序列。

1、镜像与凝视

原作中安妮宝贝所构想的那位书写「流浪、爱与宿命」的安生多多少少带有些自我投射和镜像自恋的成分,她自由、野性而迷人,是家明眼中的「像一棵散发诡异浓郁芳香的植物。会开出让人恐惧的迷离花朵」。

相衬之下,「不会爬树」的七月则看起来又乖巧完满又寡淡无味。当然,七月也是安妮宝贝的另一面,但她在作者心中某种程度上只属于不被真正满足的想要丢弃的过往。

很巧,百度词条「安妮宝贝」证实了我的猜想:「1999年:不喜欢银行的工作,准备辞职。家里反对,无法办妥手续。离家,开始自由生活。」

而影片改编使七月与安生在后半段「互换人生」,这一反转装置一旦启动,直接导致一系列精彩的变化,直至小说中的安生之死变成电影中的七月之死。当惯穿大红色衣服的安生渐渐换上蓝色系的着装,当蓝色的七月慢慢过成大红色的安生的模样,二者的关系真正开始平衡起来,双女主角色张力充分展现,而非小说中的价值偏向压制。

影片有意凸显小说中丝毫不曾提起的安生流浪旅途中的落魄、困窘与混乱,可见有意消解「诗意远方」的想象,抹除安生的先验性优势的意图(尽管或许并不彻底,如朋友观后所反馈,七月太可怜)。或多或少地,这一些努力使得七月与安生构建成了更为完美的镜像对称关系:匮乏与占有、彼此凝视,直至身份反转。

七月拥有完满的家庭,而安生与母亲关系淡漠;七月按部就班,安稳学习、生活,而安生放浪、历经颠簸。且这些对立要素下潜藏的内在本质乃是:七月向往安生的不羁有趣,安生向往七月的宁静安稳。

如影片中多次出现浴室场景以及二人对于彼此身体的凝视,意即精神分析学的视野下女性主体的确立过程,既包含他者与自我的相互指认,也象征着匮乏的辨识,以及欲望的投射。

在此情况下,「分享」成为最为关键的词汇。所分享之物,几乎成为了友情的基础,然而真正的欠缺和匮乏,即所区分彼此之物,却是永远无从分享,除非——互换身份。

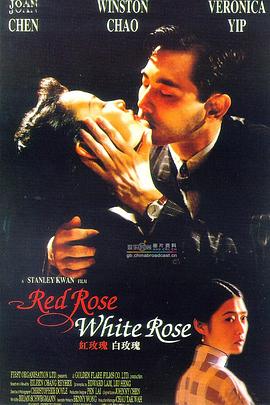

2、红/白玫瑰

七月与安生令我们联想到红/白玫瑰的老旧设定,非常有意思的是,张爱玲的原文本里其实就存在着这样一种身份的「反转」:多年之后的佟振保在公车上遭遇再嫁的王娇蕊,发现红玫瑰转眼已成白玫瑰,过上平静安稳的婚姻生活,振保仓皇而走;回家后发现妻子竟与裁缝私通,俨然当年的红玫瑰。

在张爱玲的超前批判下,红/白玫瑰乃男性中心视角所构建的二元对立项,一旦崩塌则反过来冲击男性主体的身份确认和自我认同,佟振保最终被红白玫瑰双双离弃,并因二者身份突然反转,陷入再无从辨识他者(红/白女性类型)的恐慌,进而迷失堕落。

而在影片《七月与安生》中,男性主体却是(起码看起来是)被抽离的,如大家所注意到,悲催男主家明全程陪跑,形同道具,观众也无法直接获知其视角感受。小说中家明还是有明显表态的,所以有「爱安生不爱七月」的问题;而影片改编团队在此做的重要处理,乃使男性主动选择尽可能弱化,以推进红/蓝两方势均力敌、平等对峙状态。

至七月用喷头淋安生,开始正面冲突(撕逼),小说中的扁平的七月真正立体化起来,仿佛全部积蓄的内在能量在此刻彻底爆发。高潮戏码将二人纠葛精彩呈现:她们互相仇恨,互相拥抱,又互相爱慕,就像英文片名所指示,soulmate,sm。与此同时,家明被七月锁在门外,而这里所有意标记的「不在场」,却引发了更为生动的「在场性」。

门外的家明这一「道具」既然不可或缺,便表明《七月与安生》不过一个同性恋题材的擦边球,其背后仍然隐藏着某种男性叙事的逻辑。但是这种逻辑的高明之处在于,并非一目了然,并非浮于银幕之表,而是已成功内化为女性自我评判与认定的基准。

3、遭遇家明之意味

是的,迫使二人分离的是家明,将二人及其生活导向更深刻的区别的是家明,直接引发二人冲突的导火索是家明。七月与安生的二项式之间,始终包含的第三项:遭遇家明,问候家明,再见家明。

家明是「不可分享性」的极值点。家明是相互凝视之时,中间隔着的那一面镜子。借助家明,七月与安生更清晰地区分出彼此。家明并不表态,但七月与安生心知肚明:谁穿怎样的内衣,谁的胸更大,谁过怎样的生活。家明的暧昧,让七月与安生各自的匮乏和不满足达到高峰。

而种种匮乏不满和欲望指向,在遭遇家明之前其实早已暗流涌动。滑入青春期之前,家庭和学校几乎构成了未成年人的全部社会性习得场所,而在这两者所代表的(毋庸置疑仍是男权社会所构建的那一套)既定话语体系中,七月与安生鲜明地代表了两种向度:前者中规中矩,合乎父母、学校期许,后者则是典型的坏孩子,秩序的捣乱者。虽然七月父母可以给予安生暂时性的温暖和收留,但那一句「就是命不好」的宣判无疑划定了一道永远无法跨越的界限。

安生以不为主流社会认可的方式持续叛逆,内心深处期望家庭的温暖;七月以乖乖女形象自处,却接受了安生的邀请,合伙砸响学校的安全警报。两种截然分明但又并非拒绝改变的向度所带来的压抑与迷茫在遭遇家明之时引发了空前的危机。因从古至今,「女孩」向「女人」的转变,乃以男性的介入和婚姻的实现标志完成。

家明究竟喜欢七月,还是喜欢安生呢?与其说这是男性的困惑,不如说是女性在即将成人之际,面临自我认同危机时的一句疑问,它意味着永远没有回答的答案,和永远非此即彼的无奈选择,一个在当代社会仍然如同宿命式的困局。

在我看来,《七月与安生》是一个与爱情无关的故事,是一段女性残酷青春的自我寓言。

不论安生口中「男人都是难以忍受的」,还是七月母亲关于「女人在这个世界上,不论选哪条路,都是很辛苦的」的论调,无不影射着当代女性的生命不可承受之重。当然,男性导演在安妮宝贝的原作基础上,所表现出的共同合作积极姿态,以及高度的理论自觉,也成为讨论该部影片另一个颇为有趣的视角。

4、女性完成:生育与死亡

电影造梦。回到七月与安生的身份转换,之所以后半段这一反转让观众们如此兴奋,便在于影片通过其特有的叙事方式和观看关系,颠覆了残酷现实中的一切不可能性。

而身份互换装置触发的全片最精彩、最富意涵之反转便是:生育和死亡者由小说中的安生变成了七月。用导演曾国祥本人的话来说:「我们在改编的时候大家找到的最兴奋的点就是互换人生,她们需要有这样的改变。

于是很自然的就要把死的人转变,安生是燃烧得很灿烂很快就熄灭的火焰,但她内心是渴望一个稳定的家的,所以她转变了。想要过自由生活的七月才是应该死去的。」

「过了二十七岁就死」,这句原本中二矫情的台词最终却在七月身上得到了应验,而与「灿烂死亡」相接连的乃是「母亲」这一身份的诞生——不仅七月是孩子的生母,而且因为七月的死亡,安生也成为孩子的另一母亲(养母)。

「生育」作为女性永恒的原始性的最本质的烙印,其实分成「孕生」和「养育」两个部分,影片的处理使七月与安生各获一项职能。于是这似是而非的同性主题的叙事,便成为曾国祥/陈可辛等的一次关于女性完成之旅的大胆的超现实的实验。在此逻辑下,家明(男性)被二人所主动抛弃成为必然。

七月和安生各自展开的生活和旅程毋宁视作一场当代女性(80后群体为主)的真正自我探寻。(固然,影片所呈现出的那些场景与画面仍摆脱不了所谓中产阶级癖性。)虽然七月最终因生育而死亡,但其旅程在「元小说」的叙事介入中得以延续,观众仍可沉醉于末尾那些《情书》式的自我救赎的画面,借银幕之镜延伸想象、交互体验。

最后一笔关于小女孩的交代也十分有意思,「父亲」原本在很长一段时期内被有意遮蔽,直到小女孩自己萌生出「寻父」意识——标示着她开始自我辨认的强烈渴望——并付诸自主行动后方浮出水面。仿佛又一段宿命式的轮回即将开启:这个被七月和安生分别生养的女孩,她的未来,究竟会成为七月,还是安生呢?抑或,会有第三种选择?

1.合作联系邮箱:irisfilm@qq.com

2.虹膜读者微信群:加微信个人服务号hongmomgs为好友,邀请入群

往期精彩内容

《电影日子2017》 一本献给影迷的台历

一册前所未见的电影主题文艺日历

每天从浩瀚影海中遴选一部电影

每天呈现这部电影最直抵人心的一段台词

让你每天都有一份记忆被唤醒。

长按上面二维码或通过「阅读原文」链接立即购买「电影日子」2017电影历前300名购买者还将获赠限量礼品——「自由之路」肖申克便携记事本