剧情介绍

文/宝木笑

1975年秋,波士顿。漫长的严冬就要来了,一想起那令人心悸的暴风雪,就越觉得秋天的波士顿美得让人心碎。爱丽丝?梅斯索菲心不在焉地与未婚夫喝着咖啡,听着他规划他们的未来。婚约这种东西很奇怪,没有的时候,像是保障,得到了之后,却又像是束缚。或者,更确切地说,心不在焉和迟疑不决本身就是一场对爱情和本心的验孕,爱丽丝知道自己不可能打掉灵魂的胎。她明白,自从看到那首诗的那一刻起,第一个字,第一行文,那个人的一切就在向她的内心深处走去,没有门可以阻挡。

the art of losing isn’t hard to master;

失去的艺术不难掌握;

so many things seem filled with the intent

如此多的事物似乎都

to be lost that their loss is no disaster.

有意消失,因此失去它们并非灾祸。

lose something every day. accept the fluster

每天都失去一样东西。接受失去

of lost door keys, the hour badly spent.

房门钥匙的慌张,接受蹉跎而逝的光阴。

the art of losing isn’t hard to master.

失去的艺术不难掌握。

then practice losing farther, losing faster:

于是练习失去得更快,更多:

places, and names, and where it was you meant

地方、姓名,以及你计划去旅行的

to travel. none of these will bring disaster.

目的地。失去这些不会带来灾祸。

i lost my mother’s watch. and look! my last, or

我丢失了母亲的手表。看!我的三座

next-to-last, of three loved houses went.

爱屋中的最后一座、倒数第二座不见了。

the art of losing isn’t hard to master.

失去的艺术不难掌握。

i lost two cities, lovely ones. and, vaster,

我失去两座城,可爱的城。还有更大的

some realms i owned, two rivers, a continent.

我拥有的某些领地、两条河、一片大洲。

i miss them, but it wasn’t a disaster.

我想念它们,但那并非灾祸。

—even losing you (the joking voice, a gesture

—即使失去你(戏谑的嗓音,我爱的

i love) i shan’t have lied. it’s evident

一种姿势)我不会撒谎。显然

the art of losing’s not too hard to master

失去的艺术不算太难掌握

though it may look like (write it!) like disaster.

即使那看起来(写下来!)像一场灾祸。

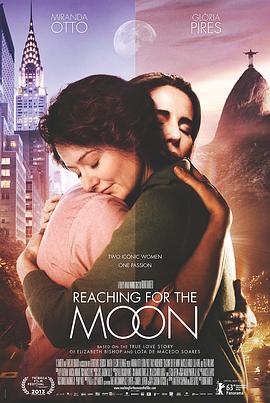

这便是爱丽丝?梅斯索菲收到的那首诗《一种艺术》,直到今天依然是美国年轻人恋爱时引用最多的情话之一。后来,爱丽丝取消了与未婚夫的婚约,回到了这首诗作者的身边,直到4年后这位作者离开人世。这首诗便是伊丽莎白?毕肖普为了挽回恋人所做——人生最后一位恋人即将离开的触动过大,直接引发了她对于自己一生的感慨叹息。

“亲爱的,失去的艺术掌握起来并不困难。让我为你讲述我的故事,也许焦灼,也许无奈,但无论如何,这就是我的一生。”

1975年的波士顿之秋,有种伊丽莎白?毕肖普熟悉的味道,家乡伍斯特离波士顿只有40英里,波士顿对于一生喜欢漂泊的自己来说其实就是家乡了。爱丽丝两个月前的离开,那也是毕肖普熟悉的味道,她感觉自己恍惚中回到了小时候,一切都让人惶恐不安。对,那就是“失去”的味道,父亲在自己8个月大的时候就死了,父亲死后,母亲精神错乱了,她的童年记忆伴随着母亲的清醒与发病慢慢累积。直到今天,她依然记得,当母亲发病时,那无神空洞的眼睛就像是深渊,仿佛随时都会将自己和母亲两个人吞噬掉。她还不能理解死亡的意义,但她总觉得那个时候的母亲,想要带着自己一起奔向那个终点。她坚信伟大的母爱依然存在,特别是自己的母亲,是这种爱让母亲清醒时对她极好,泪水涟涟,是这种爱让母亲发病时总能悬崖勒马,忍住向前的那一步。

可是,她还是失去了母亲。5岁时候,她看着身穿白衣的人闯进她的家,他们很壮很高,他们架起拼命挣扎的母亲,他们把她塞进一辆破旧的救护车……小毕肖普追到车前,她看到母亲发病时空洞的眼睛中闪过一丝温暖的光,那一瞬间,她知道妈妈就在那具身体的最深处,只是被死死困在了原地。那就是失去的味道,很苦,很涩,会让人流泪,会让人的揪心很久很久……她想起爱丽丝的离开,她们曾经的甜蜜不能阻止当时的争吵,望着爱丽丝含泪的转身,她明白64岁的自己不但已然迟暮,而且“失去”将成为自己一生的人生底色。

后世的人们并未误读毕肖普的《一种艺术》,爱丽丝是这首诗的缘起,而毕肖普的人生底色才是这首诗的根本。毕肖普的医生回忆,当时毕肖普给她写了长信,讲述1975年秋天的绝望和失落。她说自己失去了最后的爱人,当人生进入晚年,看到的前景却是孤寂和荒凉,她写了这首维拉奈尔十九行诗,为了爱丽丝,更为了祭奠自己。她想起1929年的自己,十八岁的年华正像含苞欲放的花蕾,可她却和两个同学进行了一场关于“失去”的连续讨论。当时的她写道:“大人物的人生经验告诉我们/我们能以自己的意愿塑造生活/在离开人世时,遗留下/毛巾、保险针和鞋子”。她想起21岁时候给挚友写的信:“我有一种感觉,一些东西正在四散而去”。是啊,失去的艺术掌握起来并不困难,只要你相信命运。

“不管怎么说,我还是想知道/你正在做什么,要去往何方。”

回忆之所以迷人,是因为人们可以轻易深陷其中。1975年秋天的波士顿,严寒比以往来得更早一些。毕肖普在壁炉旁看着爱丽丝的照片出神,照片上的爱丽丝是那样年轻,那样美丽,那样活力四射,仿佛整个世界都在围观她的倩影。是什么时候,自己也加入到这样的围观呢?她想起和自己相识相知了30多年的异性好友罗伯特?洛威尔,没错,那家伙看自己的眼神就是自己看爱丽丝时的样子。呵呵,这家伙去年又拿了一回普利策奖,可还是拿不走我,我是不会答应你的求婚的,虽然每次求婚你都别出心裁,虽然人们都说我们俩是如今这个国家最好的诗人,最应该在一起的伉俪。是啊,老友,你说男人爱美女就像鲨鱼嗜血。可是,你知道么?如果对方足够打动你的心,谁都会为之疯狂的,包括女人。

她的视线越过了手中的照片,透过窗户飘向远方。1930年代的瓦萨学院虽然不像后来那样“嬉皮士”风格显著,但当年的她们依然崇尚独立,张扬个性。如果让她再选择一次,她依然会选择那里,那个能够闻到纽约青春气息的地方。她清楚地记得自己心动的那一瞬,露易丝?克莱恩穿着时髦的衣裳在冲自己微笑,阳光洒在她的脸上,她浑身都仿佛泛着光的涟漪。她微微一笑,那一瞬,她忍不住望向露易丝的一切,她的微笑、她的容颜……第一次,她的身体。

那是情窦初开,那是发现自己,和露易丝在欧洲旅居的三年,让她从此爱上了旅行,爱上了那种心动。当时真的以为会永远在一起的,我们在基韦斯特买了房子,按照我们喜欢的风格装修,露易丝的事业在纽约,我就在基韦斯特安静地等她回来,并《致纽约》:

大部分玩笑你就是听不懂,

如同从石板上擦去的污言秽语,

歌声响亮,却又莫名暗淡。

而时间已晚得不像话,

当你走出褐砂石住宅,

来到灰色的人行道上,来到洒了水的街,

楼群的一侧与太阳并排升起,

宛如一片微光闪烁的小麦原野。

——小麦,而不是燕麦,亲爱的。

若是小麦,恐怕就不是你播种的,

不管怎么说,我还是想知道,

你正在做什么,要去往何方。

这首《致纽约》让毕肖普获得很大知名度,开始是在小范围的圈子,后来是纽约,再后来是整个国家。人们发现了一位性格极为坚硬,行事却更为低调的女诗人,一位也许会成为下一个艾米莉?狄金森的天才诗人,她将用诗歌迷醉美国。然而,毕肖普终其一生似乎都让世人满含着矛盾的心情,接受着别样的迷醉。一方面,她确实不负众望,1946年发表诗集《北与南》,一举成名,家喻户晓,美利坚所有重要的文学奖项,普利策奖、美国国家图书奖、古根海姆奖、美国国家书评奖等都被她收入怀中,她生前就被誉为这个国家“诗人中的诗人”。但同时,她却从未走近过大众,即使是无数喜欢她的粉丝。采访她是件几乎不可能完成的任务,因为她一生都在旅行。评论他是件异常困难的事情,因为她一生都主动游离在美国主流文学之外,甚至很少发表关于文学的言论。

“恋人们整夜黏在一起/在睡梦中,她们一起翻身/亲昵得像一本书里的两页纸。”

最终,还是失去……1975年秋的毕肖普一声叹息。硬币总是有两面,她爱露易丝?克莱恩的高贵气质和典雅身体,但露易丝是当时美国百万富翁、前马萨诸塞州州长温斯洛普?克莱恩的女儿,母亲约瑟夫?博德曼是纽约现代艺术博物馆创始人之一。露易丝是一位非常成功的慈善家,和纽约最一线的文学圈、艺术圈、政商圈都来往密切。是的,她们可以在欧洲享受漫游的三年,可以在纽约附近隐秘同居五年。但是最后还是要走的啊,毕肖普望着露易丝远去的背影,突然明白一件事,人必须接受自己的宿命。她觉得从5岁时候母亲被永远关在精神病院的那一刻开始,她的宿命其实就已经昭然若揭——孤独才是最适合她的底色,漂泊才是最适合她的选择,旅行然后一直在路上,才是最适合她的生命方式。

很多人感慨,如果毕肖普能够多产一些,将会为美国乃至整个世界诗坛留下多少绝妙好诗啊。事实确实如此,我们总说诺贝尔文学奖第三位获奖女诗人辛波斯卡写诗数量少,但辛波斯卡一生依然出版了近400首诗,而毕肖普一生只写了180首,比辛波斯卡还少很多。辛波斯卡曾经十年出一本诗集,而毕肖普则是十年写一首诗,罗伯特?洛威尔曾经在那首名为《历史》的献诗中感慨:“你是否/依然把词语挂在空中,十年/仍未完成……”写诗对于毕肖普来说更像是一种完全私人化的行为,出版方和读者在毕肖普那里都只是处于一个次要的位置——她只是觉得一边旅行,一边要写点儿什么才行。

这样随性的她,当然总是会做一些让人印象极深的事。打个比方,你休了一个年休假,想去某地旅行两个星期,结果到了那个地方后,你遇见一些风景,遇见某些人,然后你就不回家了,在那个地方一住就是十八年……也许,你觉得这实在令人不可思议,甚至有些荒诞,然而这就是毕肖普真实的人生桥段。1951年,她已经是美国家喻户晓的著名诗人,到处是对《北与南》的赞誉,然而这个时候的她却只是想着离开,一切都让她惶恐不安,浑身不自在。这个时候机会来了,她获得了一项旅行基金,可以帮助她实现南美旅行的夙愿。她一直对巴西情有独钟,觉得如果可以在巴西旅行两个星期,一定是一件非常美妙的事儿。

是啊,那确实是一件非常美妙的事儿。想到此处,毕肖普裹紧身上的毯子,仿佛想要把波士顿1975年的秋一起裹紧,秋意浓。她从未意识到那次南美之旅将成为她人生最重要的篇章,就像她没想到自己会在巴西生活十八年,她更没想到在那个神奇美丽的国度,她会遇见一生中最重要的爱人——洛塔?德?马塞多?索亚雷斯。她记得洛塔,她们早在大学时代就已经相识。那时的瓦萨学院风气自由,她有她的露易丝,而她最好的闺蜜则有洛塔。她记得那位皮肤偏黑、一身英气的巴西姑娘,甚至偶尔会在老同学之间的聚会中聊到她。一切都顺理成章地发生,就像春天的时候花儿会开,你见到我的时候,嘴角会翘。

洛塔的内心汹涌澎湃,她没想到自己会在家乡遇到毕肖普。这么多年过去了,那位传奇式的老同学,却依然什么都没有变,敏感而随性,恬淡又欢脱,总是能让你感受到机智和幽默,却总会又让你感觉到她背地里的黯然和忧伤。洛塔在巴西见到毕肖普的第一面起就明白,自己的人生将永远离不开毕肖普的轨迹。她们终于相爱了,还一起打造了一段童话式的传奇。洛塔出身巴西豪富之家,她带着毕肖普来到自己位于里约热内卢远郊佩德罗波利斯的萨曼博亚庄园,那里有着所有世人能够想象的南美风情。佩德罗波利斯在风景宜人的巴西依然被公认为最为秀丽的地方,是19世纪巴西帝国时期的皇室夏宫所在地,很多浪漫的豪华庄园里的爱情故事,就是出自这片土地。

毕肖普的到来,她和洛塔真挚热烈的爱情,让萨曼博亚庄园春色融融、诗意盎然。那是她一生中最幸福安定的时光,她停下了旅行的脚步,她觉得佩德罗波利斯就是她人生的归宿,也许这就是老天一直让她失去的补偿。这个时期,是毕肖普诗歌创作的巅峰,她一生中最为重要的诗集《寒春》(1955)和《旅行的问题》(1965)都是在萨曼博亚庄园洒满阳光的书房里写就,为了洛塔,她还专门写了一部诗集《旅行的问题》。仿佛这是一个即将通往圆满的爱情童话,只是那时的毕肖普也许并未完全了解自己。她的人生一直在漂泊,她曾经在纽约、基韦斯特、华盛顿、西雅图、旧金山、里约、波士顿等地定居,并多次游历欧洲和南美,在佩德罗波利斯的18年虽然让人幸福,但在内心最深处,这反而让她焦躁不安。

“亲爱的,我的指南针,依然向北,唯有孤独恒常如新。”

很多人不理解西部片中为何不少主人公经过浴血奋战,好不容易可以像范蠡、西施那样泛舟西湖,从此定居,却偏偏最后选择一个人继续流浪。也许,这是装酷,但更深层的原因可能在于对一个习惯了漂泊的人,“失去的艺术掌握起来并不困难”,但“得到的艺术”却实在让他们手足无措。如果一个浪子在一个地方呆的时间太久,她的心早晚会不安分起来,为何“失去”的宿命永远与浪子和漂泊相连,也许就在于此吧。毕肖普开始往返于巴西和美国,开始尝试各种讲座和交流,这渐渐让洛塔不安烦躁。洛塔并非要限制爱人的自由,只是觉得毕肖普不安分的心永远居无定所,加上家族事业和本人事业的双重压力,洛塔的精神状态一天天差起来。

这让毕肖普几乎抓狂,她知道自己应该做得更好,她知道自己确实莫名其妙,但内心就是无法完全安定下来。从小到大,她从未有过一段长久的亲密关系,在内心深处她是个彻底的悲观主义者,在灵魂深处她是个决然的幻想主义者。这让她和她的诗都带着一种混杂的魅力,一方面她精准的写实技法和近乎完美的细节掌控,让她的诗充满自然主义近乎冰冷的触感。她被广泛推崇的诗《鱼》就是这样:“我想到那羽毛般/塞得满满的粗粝白肉/那些大骨头和小鱼刺/他那油光的肠子上的/生动的红色和黑色/还有像一朵大牡丹似的粉色的游动鱼鳔。”

很多人都认为在与恋人的关系上,毕肖普也是如此,有着很冰的一面,以至于洛塔最终在1967年服用过量镇静剂自杀。然而,真正了解毕肖普的极少数朋友中,没有人接受那些说法,他们觉得毕肖普确实有冰冷的一面,但更有热烈的感情,洛塔的死几乎让毕肖普彻底崩溃。只是,那个一贯处于大众视野之外的毕肖普,依然选择的是用漂泊疗伤,丝毫不管新闻媒体的任何炒作。她只是一个人走在陌生的地方,听凭泪水在脸上干涸……洛塔走了,带着对自己的误解走了,那些日子永远不会再有了,我又失去了生命中最重要的东西……

1975年秋的波士顿,毕肖普觉得特别寒冷,往事如同决堤的洪水向她冲来,随后又如平湖般静置在脑中,死水微澜。也许又是一个不眠之夜吧,她突然觉得自己那首被广为传颂的《失眠》很可怜,无数字母一起努力组合成的却是一首煎熬的歌。她苦苦一笑,其实真正煎熬的是我爱你,而我却总是一个没有能力去爱的人。我只能去往失眠的夜里,“那里我们整夜醒着/那里的天空是浅显的犹如大海/现在又变深了/而且你爱着我”。不知不觉,一行泪水从她的脸上滑落,她痛苦地锁紧双眉,也许,我此时的泪也是浑浊的吧……

大门突然传来钥匙开锁的声音,紧接着是熟悉的高跟鞋的声响,有人一声叹息。

爱丽丝回来了。

—end—

欢迎关注,敬请点赞,我们一起讲述属于自己的读书生活。

我是宝木笑,在等你。