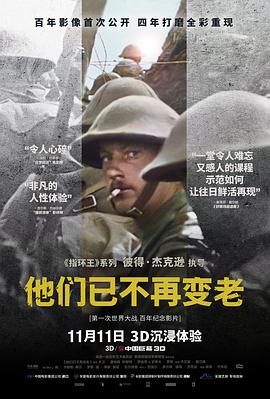

剧情介绍

本片在去年播出之时,恰逢一战结束100周年。片中以一群前线作战的士兵为主角,向我们讲述了在一战期间发生的真实故事。

和二战题材相比,描述一战的影视作品并不多,这部纪录片在一定程度上填补了同类型作品缺失的空白,同时也有着很强的纪念价值和教育意义。

1

《他们已不再变老》和我们以往看到的同类型纪录片不太一样,可以说是对传统模式的一种颠覆。

首先是技术层面的革新,它让陈旧的影像焕发出了新的生机,既真实又有感染力。

本片的开头和结尾采用黑白原始画面,中间战场上的场景则通过技术手段修复成了彩色画面。

彩色部分也是这部纪录片的重头戏。当片中画面由黑白转成彩色的那一刻,可以说相当震撼。

一切渐渐变得清晰起来,这些士兵仿佛就在我们眼前。

那个年代距离我们比较遥远,很多观众对那段历史比较陌生,大概只记得是从历史课本上,知道了一战爆发的导火索是萨拉热窝事件。

技术手段无疑拉近了影片与观众之间的距离。彩色画面要比黑白画面更能清晰直观的展现残酷的战争场面,这让观众更容易产生共情。

这部纪录片的影像资料很珍贵,部分由帝国战争博物馆提供。片中的旁白源于上世纪六七十年代对多位退伍老兵的真实采访。

另外,本片还请唇语专家翻译了影像里士兵们所说的原话,并找来专业演员进行配音。

从长达100小时的原始影像资料和600多小时的采访录音中挑选素材,再重新整合成一个半小时的纪录片,无疑是一项庞大又艰苦的工作。

驱使导演彼得·杰克逊创作这个纪录片的主要原因,是为了纪念他曾参加过一战的祖父。

他花费了整整四年的时间去雕琢这个作品,足见其精益求精的匠心态度。

2

这部纪录片的重点不在于介绍历史背景,而是以多位老兵为视角,按照从战前到战后的时间顺序,真实记录了普通士兵的日常生活和心理活动,这更能让观众有身临其境的感觉。

他们不仅是命令的执行者,也是一个个活生生的人。

最初,他们对战争的认知其实相当幼稚。

在开战之前,英国民众普遍觉得自己的国家比任何一个国家都要强大,他们抱着必胜的信念,天真地以为战争很快就会结束。

那时英国社会掀起了一股参军的热潮,很多年轻人纷纷响应号召,他们带着兴奋和自豪之情穿上了军装,理由也是不尽相同:

有人是出于强烈的爱国情怀,受到身边朋友和征兵广告的鼓舞;有人则幻想成为英雄,有人只是为了摆脱无趣的工作......

原本按照规定,年龄只有在19到35岁之间的民众才能够参军。不过,当时很多未成年的男孩为了参军,谎称自己已经过了19岁。

征兵部门的工作人员为了给前线扩充更多兵源,甚至会帮助这些不满足年龄条件的孩子蒙混过关。

这些新兵们一步步的踏上战场,眼前的景象让他们感到震惊:破败废弃的村庄、到处都是弹坑的土地、荒凉简陋的战壕,还有铁丝网上挂了很久的尸体。

本片以小见大,从士兵们的生活细节出发,还原战场环境的恶劣与残酷:

物资供应紧张,士兵们永远都吃不饱,特别饿的时候连过期食品都觉得好吃。

送上前线的水是用九升汽油罐装的,都能闻到里头的汽油味。

特别缺水的时候,士兵们会从弹坑里取水,哪怕旁边还躺着尸体。有的士兵就因为喝了弹坑里的脏水而感染上了痢疾。

前线的士兵们好几个星期都没办法洗澡换衣服,只能用烤衣服的方式烧掉虱子。

不管环境有多么肮脏,为了保持一个干净的脸面,他们还是会留点茶来刮胡子。

前线没有卫生间,就挖一条沟渠,上边架上一根杆子。没有卫生纸,就干脆用自己的手擦屁股。

片中提到了一件比较搞笑的事情:有一次杆子断了,并排坐在上边的四个士兵都掉进了粪坑,其他人只能伸出步枪把他们拉上岸。

当然,幽默的一面无法掩盖战争残酷的本质,死亡的阴影不断笼罩着这片人间地狱:

旁边的战友前一秒还在和你谈笑风生,可能下一秒他就被击毙了。

躲过了狙击手的子弹,前方还有持续几天几夜的炮火攻击。

毒气威胁还有各种疾病也可能会夺走一个年轻的生命。

除了人为原因所导致的伤亡,恶劣的天气也是一大杀手。有的士兵因为冻伤,脚上生了坏疽,严重的甚至需要截肢。

许多士兵可能还会掉进战壕里的淤泥中,变成一具腐烂的尸体。

其他人却无能为力,只能目睹年轻的战友在眼前挣扎,直到他们慢慢死去。

片中有一个老兵向我们讲述了比这更让人痛苦的经历。在战场上为了帮助身受重伤的战友摆脱痛苦,他不得不给战友致命的一枪。

即便那场战争带给他们的是身体和心理的双重折磨,很多老兵依然十分平静的回忆这段经历,他们甚至在片头提到自己并不后悔参加这次战争:

有人喜欢这种军旅生活,有人很荣幸自己能为国家安全做出贡献,有人觉得战争让他由男孩成长为了男人......

让我有点意外的,是他们前后心理上产生的巨大落差。

战争结束本是一件好事,但是这些幸存下来的士兵们却感到沮丧。他们认为自己已经没有了用武之地,有一种被炒鱿鱼的感觉。

他们在战后遭遇了生活困境,突然失业变成了多余的人,因为很多工作拒绝录用退伍军人。

3

这部纪录片最大的亮点,就是以普通士兵的经历来反思战争。

旁白里那些没有露脸的老兵们虽然在讲述自己的故事和感受,但他们代表的是无数奔赴一战前线的年轻士兵们的心声。

他们的真情实感要比历史资料更能触动人心,只有经历过的人才能真正明白战争的可怕。

你可能无法想象这些英国老兵居然会对德国士兵评价很高,他们当年甚至可以坐在一起谈笑风生:

德国战俘会帮助英国士兵抬担架,英国士兵也会同德军战俘愉快相处。

他们看似是战场上敌对的两方,实则都是被莫名其妙卷入战争的普通人。

不论是英国士兵还是德国士兵,他们都认为这场战争不应该发生。

正如旁边中的一位老兵所说的那样:“历史终会证明,这场战争不值得。”

4

除了对战争残酷一面的真实揭露,我们还在这部纪录片中看到了人性的闪光点。

有一个老兵提到了他们能够在战争中幸存的原因:

“我们是怎么熬过来的?一部分是出于对恐惧本身的恐惧,害怕别人察觉到自己的恐惧;还有就是对人性的信仰,因为对战友之间的信任,不能让彼此失望。”

无论战况多么惨烈,他们心中始终都没有放弃对人性的信仰。

战友之间的信任是支撑一个士兵活下去的理由,也是这个世间最宝贵的情谊。

1914年到1918年,大约有6500万人参与一战,多达1000多万人丧生。

相比那些幸存下来的老兵,战死沙场的士兵们就没有那么幸运了。

他们永远活在了影像里,将时间定格在了那一刻。

很多年轻士兵甚至还没有来得及经历人生最重要的阶段,生命便戛然而止。

我无法忘记前线士兵们在面对镜头时露出的笑容,他们的乐观、他们的幽默、他们的勇敢令人动容。

即便他们沦为了各国利益争夺的炮灰,也是一群最可爱的人。

片名《他们已不再变老》就是对此最好的纪念,取自1914年英国诗人劳伦斯·比尼恩创作的一首诗歌《致倒下的士兵们》:

他们唱着战歌奔赴战场 他们风华正茂

健壮的身躯 诚挚的双眼 坚定而熠熠生辉

他们顽强拼搏直到最后一息

倒下时仍不愿背对敌人

他们已不再变老 我们却马齿途长:

再不会哀叹时光飞逝 再不会痛恨年华易老

每当日薄西山 每当朝阳升起

我们将想起他们

他们不再变老,也不该被遗忘。

(本文首发不止读书)