剧情介绍

星级:★★★☆

日剧《深夜食堂》里,人们喜欢用食物来串联情感,因为人生的某一段经历,食物便有了特别的意义。其实不仅仅是食物,书籍、音乐和电影等很多东西都可能成为这种记忆载体,《恶童日记》就像是我大学时光的一部分,每当想到这个故事,都会联想到大学刚毕业那会儿浑浑噩噩的时光。

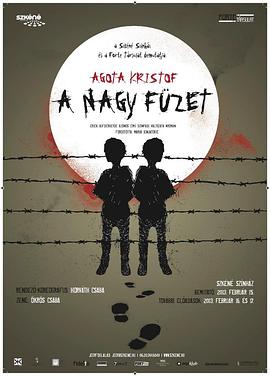

如今看到雅歌塔·克里斯多夫的这本书被拍成电影,总有一份特殊的感情。这是一个二战时期的残酷童年故事,一对孪生兄弟试着一点点的剥离人性,学会接受世界的残酷,成为心灵的强者,它就像《铁皮鼓》和《白丝带》的综合体。从剧本叙事文本的角度来说,这个故事堪称完美,在战争机器的阴影下冷静的不带一丝温暖。

电影里孩子们被母亲送到偏远的乡下外婆家,他们一直坚持学习,在父亲赠送的日记本上练习读写,评判水平好坏的标准是看记录的文字是否真实。相比原著,电影里对于真实的描写留白处理之后,其实更加深刻有力,比如邻家做贼的姑娘说教堂的神父猥亵她,唆使兄弟俩去勒索神父,而观众都知道这个姑娘说谎成性。况且这个故事本来就没有真相,你可以选择你愿意相信的,读过小说三部曲的人也都知道,现在的故事在最后一本中会被全盘推翻。他们经历了一生,结果一无所获,真相远比日记更加残酷,就像李安的《少年派的奇幻漂流》。

从电影的角度来看,它确实也存在不足之处,平铺直叙和概念化的人物就是最大的致命伤。小说给人的感觉是畸形的冷酷,而电影在风格上只达到冷静的级别,比如孩子们冷静的看着家人一个个死去。它真正需要的应该是《狗牙》《博格曼》或者迈克尔·哈内克那类的高冷,克里斯多夫的叙事风格就很高冷克制,有种漂浮在空中事不关己的残酷和力量感。孩子们为了适应这个残酷的世界,练习互相谩骂,殴打,绝食,甚至最终练习分开生存。这个故事本来有太多仪式感的场景,就像一个剥离一切人性美好的变态实验,如果社会和人性都注定黑暗,也没关系,纳粹法西斯又算什么,孩子们可以变得更加黑暗,比恶更恶。