剧情介绍

原创 | 书影君

2007年,美国一个旧货商约翰·马卢夫,在一家拍卖行花费380美元,拍得了一大箱六十年代拍摄于芝加哥的旧照片底片。

马卢夫购买这些照片的本意,是为自己撰写的一本关于地方历史的书籍寻找影像资料,但买回家后才发现,这些照片只是一些关于美国街景或街头人群的摄影作品,与自己要创作的主题没有任何联系,于是马卢夫便把这箱底片束之高阁。

在很久的一段时间之后,马卢夫又重现开始审视这些底片,逐渐发现照片中那些珍贵的艺术特质,并开始对照片的作者产生了浓厚的兴趣。

开始,马卢夫联系几家画廊,希望对方展出这些照片,但对方毫无兴趣。于是,他搭建了一个摄影博客,开始将这些照片上传网络。

后来,这些照片获得了网友的无数赞誉,马卢夫开始对照片的作者,产生了浓厚的兴趣。

马卢夫最初只知道这批照片作者的名字叫做薇薇安·迈尔,是一名女性。所以他在网上搜索,但只搜到一条刚刚发布的讣告。

于是,马卢夫花费大量的时间和金钱,开始搜寻关于薇薇安的一切资料,她的职业、家庭、经历,以及她一生的故事。

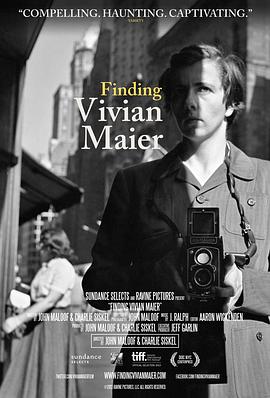

2014年,马卢夫与著名导演查理·西斯科尔合作,把寻找这批照片主人的过程,拍摄成了一部纪录片:《寻找薇薇安·迈尔》,此片还获得了当年奥斯卡最佳纪录长片的提名。

一、15万张照片背后的那个保姆

随着马卢夫调查的深入,真相逐渐浮出水面。

照片的作者,是一个名叫薇薇安·迈尔(vivian maier)的美国女性,她于1926年出生于美国纽约市北部的布朗克斯自治区,母亲是法国人,父亲是奥地利人。

薇薇安在4岁时,随母亲回到法国老家生活,在1939年间,薇薇安曾和母亲返回过美国,而直到1951年,25岁的她再次独自回到美国。

之后,薇薇安一直在不同的家庭做保姆,前后时间长达40年。

对,你没有看错,薇薇安是一个保姆,而这,也是令马卢夫最为惊讶的一件事情。

而与保姆这个职业相比,薇薇安一生显然对另一件事情更为感兴趣,那就是摄影。

薇薇安拍摄照片的时间跨度长达半个世纪,而作品的数量更高达15万张,大多数都是美国纽约和芝加哥街头的街景和行人。

正是凭借着对记录他人生活和外部世界异常浓厚的兴趣,薇薇安为后人保留下了五六十年代美国社会极其珍贵的影像资料。

但令人不解的是,薇薇安所拍摄的这些照片,几乎全部被她储存在了一个个的行李箱和储物箱中,从未向外界展示。

在摄影还尚未普及的五六十年代,薇薇安作为一个从事保姆职业的业余摄影爱好者,本身就显得十分特别。

而她与生俱来的那种对待拍摄对象背后,深层社会背景的思考与观察角度,更是她那海量摄影作品最为突出的一个特质。

这个特质,使薇薇安的摄影艺术价值,远远高于一般的爱好者。

薇薇安年纪渐老后,不能再从事保姆职业,但却一直没有放弃摄影这个从事了一生的爱好。但由于经济逐渐紧张,薇薇安晚年主要依靠曾经照顾过的雇主进行接济。

薇薇安生命中最后一段时间居住的社区,居民对这个老太太最深的印象,就是穷困潦倒、时常呆坐在路边长椅上,并捡拾垃圾箱中的杂物,在大街上吃着没有加热过的午餐肉罐头。

在一次意外滑倒之后,薇薇安被送进了医院,并在养老院中度过了她孤独一生中最后一刻。

薇薇安生命后期拍摄的照片,甚至再也没有冲洗出来,只是作为成堆的胶卷,一直默默地躺在她的行李箱和租用的存储柜中,数量高达2700卷。

因为付不起存储柜的租金,薇薇安的一部分胶片,被储物柜租赁公司卖给一家拍卖行抵债,而正是通过拍卖行的拍卖,这些胶片被马卢夫买到。

马卢夫购买这批底片的时候,还不知道这些东西最终改变了自己的人生走向,更不知道,这批照片的作者,当时还活着。

几年之后,马卢夫终于认识到自己购买的这批照片的价值,并决定辞掉工作,全职进行推广工作,最终促成薇薇安及其作品被世人所知。

一时间,美国各大媒体纷纷报道薇薇安的故事,她的作品在世界各地的美术馆展览,许多著名摄影家也对她的作品给予了极高的赞誉。

著名摄影师乔尔·迈耶罗维兹评价:“薇薇安的作品带着对人类的理解,有温暖,也有戏谑,第一次看到她的作品,自己满是惊喜,仿佛一个无名之辈带着她的佳作横空出世。”

摄影师玛丽·艾伦·马克评价:“她的作品有幽默感,也有悲剧感,她就是拍摄方形底片的罗伯特·弗兰克(美国著名摄影家)。”

一时间,名誉和赞扬纷至沓来,应接不暇。而这,已经是薇薇安去世之后的事情了。

2009年,薇薇安在养老院中带着深深的孤独辞世,享年83岁。

二、孤独,是思考者的宿命

在纪录片中,马卢夫采访了许多薇薇安生前所工作过的家庭,包括一些已经人到中年、她曾经照顾过的孩子。

受访者对这个操着法国口音、身材高大瘦弱的保姆,评价最多的词汇,就是古怪、孤僻以及注重隐私。

薇薇安似乎总是要隐藏自己的体型,她穿大衣和靴子,喜欢穿男士衬衣,样式老旧,就像是个五十年代的苏联工厂女工。

而她的脖子上,总是挂着一个相机。

随着采访的深入,薇薇安一些令人迷惑甚至耿耿于怀的怪癖,也逐渐显露出来。

薇薇安不愿向陌生人自己的真实姓名,她用化名购物;她经常告诫自己照顾过的小女孩,要远离男人;她还有一些暴躁甚至暴力的情绪,曾经强迫自己照顾的小孩子吃饭并摔打过她们。

薇薇安有严重的收集癖好,她的遗物包括无数的纸片、账单、剪报、徽章等等小物件。她每一次更换雇主,都要随身携带大量的行李和纸箱,里面当然是她不计其数的“收藏品”。

心理学中有一个观点,认为有收集癖好的人,往往具有强烈的不安全感。这一点在薇薇安的身上体现的很充分。

观察薇薇安的一生可以得知,她排斥亲密,却又渴望亲密;她注重自己的隐私,却又喜欢窥探他人;她朋友很少,却又喜爱接触无数陌生人。

这种性格,也许是遗传基因使然。

薇薇安的母亲就喜爱摄影,而薇薇安的家族亲友之间,关系都冷漠疏远。

薇薇安的父亲很早便消失在她的生命中。

她的一个姑妈在临死前,将全部遗产留给了朋友,而薇薇安是当时她在世的唯一外甥女和亲人。

薇薇安本人终身未婚,既没有家庭,也没有男朋友和孩子。

我想,这种家族特征导致的性格特点,也许是薇薇安狂热喜爱街头摄影的一个重要理由。

或许,她正是需要大量长期地、近乎偏执地拍摄街头行人,来达到与人群保持不间断地联系吧。

至少,这会令薇薇安产生一种不孤独的安全感。

薇薇安使用的是一台禄来福来双反相机,这部相机拍摄时需要低头观看取景框,这个特点使得被拍摄对象的表情,因察觉不到自己被薇薇安拍摄而显得自然随性,也使得被拍摄对象往往显得比较高大。

街头摄影师需要同时具备两个方面的能力:

一是热情,需要迅速合群、善于与人沟通交流的能力。

二是冷漠,需要能抽身离开被拍摄对象,从旁观者的角度冷静观察思考的能力。

从这个角度来讲,街头摄影师是一个孤独与合群同时兼备的奇怪混合体。

薇薇安便具有这样的特质,比如纪录片中就讲述了这么一件事例。

薇薇安照顾的小孩的弟弟罗比,在马路上骑车时被汽车撞了,在罗比趴在地上痛苦地等待救护车时,薇薇安却在一旁拍摄着照片。

这样的做法,令被照顾的小孩事后回想起来时不可思议。她不是第一时间去安慰救护那个倒霉的孩子,却在第一时间拿出了相机去拍摄,这个人该有多么冷漠?

由此我想到了职业摄影师或记者一直以来都被困扰的一个矛盾:当在拍摄时遇到被拍摄对象需要救助时,是应该放弃这最佳拍摄时机去帮助对方,还是继续坚守职业,选择最佳角度和时机去抢拍珍贵一刻?

那个因拍摄秃鹫飞在饥饿的非洲小孩身后的照片而饱受争议、最终自杀的南非摄影记者凯文·卡特的故事,就是对这个矛盾的最好诠释。

对此矛盾,我也同样无解。

但我明白,从事拍摄或写作的人,注定是孤独的。

因为他需要抽身出那个他生活的真实世界,选择隐身或漠视,以置身事外的态度来观察与记录,于是注定会受到不理解甚至仇视。

正如有人评价:“薇薇安具有敏锐的观察力,具有一种对残酷事物异常痴迷的特质。”

她在做保姆40年的时间里,最大的兴趣,是收集无数的报纸,尤其是那种刊载社会阴暗面事件的报纸,比如凶杀、遗弃、灾祸。

而在她的摄影作品中,也有许多类似的拍摄题材,比如垃圾桶中被丢弃的玩具、肮脏瘦弱的孩童、烂醉倒地的酒鬼、匍匐乞讨的残疾人,甚至还有断了腿的狗和死在街头的马匹。

我认为,薇薇安这种对残酷事物的异常关注,并不是一种变态的阴暗心理,而更多的是一种对事物真实本质的敏锐洞察与刻画。

在她的眼中,世界的真相是美好温情外衣掩盖下的冷酷残忍。

三、崇拜她,所以宣传她

马卢夫一直没有理解,薇薇安生前为何不愿意(或者是没有)将自己海量的摄影作品公布于世。这也是他在收集并宣传薇薇安那些伟大作品时一直矛盾的地方。

若不揭开这个谜团,马卢夫的所有努力,就会始终面临着一个无法绕开的内心冲突,那就是他是否一直在违背薇薇安本人生前的意愿。

随着调查的深入,马卢夫发现薇薇安曾经给位于自己法国故乡的一家摄影实验室写过一封信。在信中,薇薇安表达了希望将自己的作品委托这家照相馆进行冲印的愿望,因为对方曾经将她拍摄的一系列法国乡村风光照片印制成明信片。

而对此,薇薇安也表示很高兴。

马卢夫有了这封信,终于觉得自己所有的工作与努力,并没有与薇薇安生前的意愿相违背,因为她是希望自己的照片向世人展示的。

为了收集和推广薇薇安的作品,马卢夫和合作者辞掉了原本的工作,专门成立了公司,雇佣专业技术人员、投保、请律师、租用展览场馆、收购其他流失的薇薇安作品。

他们所做这一切的目的,就是为了向世界推广宣传这位生前默默无闻但作品极其伟大的摄影大师。

但随着推广计划的深入实施,马卢夫团队的经济也入不敷出。

为了缓解这种局面,他们开始举办展览、出售薇薇安作品的冲印放大件,尽管这导致了外界对他们的许多质疑,比如“利用死者赚钱”等等。

但对此,马卢夫和合作者并不在意。他的主要合作者jeff goldstein曾发表了一封公开信,在信中对这种质疑进行了回应:

薇薇安作品的公众推广是一项系统工程,而“艺术和金钱”这两者是不可割裂的,经济来源是保障艺术事业稳步前行的“润滑剂”。

对于马卢夫及合作者所做的回应以及他们所面临的困境,我十分理解。

若没有马卢夫们的深度介入,薇薇安就还是一个死后依旧籍籍无名的保姆,而她遗留在世的那大批底片,将被当做垃圾扔掉。

马卢夫们抢救发掘了一位摄影大师(尽管薇薇安的作品价值,仍旧不为许多艺术家和机构所承认),成千上万薇薇安摄影作品喜爱者的拥护和支持,就是最好的例证。

我想对那些习惯在网络上怀疑和否定他人的“键盘侠”们说,当你选择去指责和抱怨一个人时,最好首先想一想,对方做过什么,而你又做了什么?

四、有趣的灵魂,总是会相遇

纪录片看到最后,我依旧无法明白薇薇安为何没有把自己作品公之于众。或许是她那异于常人的孤独感,或许是她对于职业和爱好的严格区分,又或许是因为她仅仅是一个热爱摄影的普通人罢了。

无论如何,我们要感谢薇薇安。

是她,为世人留下了一个伟大而孤独的灵魂,以及由这个灵魂创造出来的,那一幅幅动人心魄的艺术作品。

她让世人感知,真实世界的残酷与魅力。

我们也要感谢薇薇安作品的发现者马卢夫及其合作者,是他们对于艺术的热爱,才得以使薇薇安的作品没有随着她的去世而一同埋入地下,永远不见天日。

后来马卢夫也对摄影产生了浓厚的兴趣,并开始街头摄影的创作。对于马卢夫来说,薇薇安就是他精神的导师。

所以我觉得,有趣的灵魂,总是能穿越时空相聚,而伟大的作品,也总是会有人性的光芒闪烁其中,并永存于世。

无论身处什么困境,无论面临何种坎坷,支撑一个伟大灵魂走下去的动力,总是那对待世界深深地热爱。

本文参考资料:

1.纪录片《寻找薇薇安·迈尔》导演:约翰·马卢夫,查理·西斯科尔

2.《艺术、金钱与薇薇安·迈尔》作者:jeff goldstei,翻译:范克里夫大尉