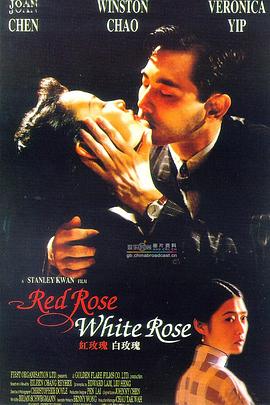

剧情介绍

法制网特约评论员 桑胜高

广东省高级人民法院9月25日发布《在执行工作中实行悬赏执行的意见(试行)》(以下简称《意见》)指出,老年人、残疾人或未满16周岁的未成年人;无劳动能力,无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力者作为申请执行人的,法院将依职权启动悬赏执行。

执行难、难执行是困扰法院工作的一大瓶颈,一个重要原因是被执行人难找、可执行财产难查,这也导致法院一些判决“落空”。法院判决得不到有效执行,申请人合法权益得不到有效保护,被执行人逍遥法外,这不符合全面依法治国和社会诚信体系建设的要义,而“悬赏执行”制度的出现让法院执行变得有力起来。

早在2005年,中央政法委在《关于切实解决人民法院执行难问题的通知》中就提出要“建立执行财产线索的举报悬赏制度”。此后,福建省厦门市集美区法院、上海市普陀区法院、北京市第二中级人民法院、深圳市中级人民法院等先后出台了关于“悬赏执行”的相关规定。2011年5月,最高人民法院印发的《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》也作出了“执行法院可以依据申请执行人的悬赏执行申请,向社会发布举报被执行人财产线索的悬赏公告规定”的规定。所有这些,都标志着“悬赏执行”这一司法实践中的创新性举措在不断探索和进步。此次广东省高院出台《意见》对申请执行的老弱病残、其他弱势群体启动“悬赏执行”规定,当属对“悬赏执行”制度的进一步丰富和发展。

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》提出,促进全社会共同参与、共同治理,实现政府主导与社会联动的有效融合,“悬赏执行”当属对这一指导精神的具体落实。通过悬赏获得“老赖”们的蛛丝马迹以及财产线索,通过执行讨回申请执行人被拖欠的债款和相应权益,既是对失信行为的强力震慑,也是对社会正义的有力维护。

与法院系统的“悬赏执行”在探索中前进有所不同的是,“悬赏缉拿”已被公安机关广泛应用于破案实践当中。公安机关的侦破实践证明,“悬赏缉拿”有着不错效果:很多影响恶劣的重大刑事案件都是在重金悬赏之下,找到犯罪嫌疑人线索并最终破案的。悬赏在加速一些案件侦破进程、维护社会和谐稳定、实现公平正义上发挥了重要作用。将悬赏制度引入法院执行工作,无疑会增强执行工作的强度和厚度。俗话说,“群众的眼睛是雪亮的”,通过悬赏,激发广大人民群众参与举报的积极性,无异于给“老赖”们布下“天罗地网”。有了广大人民群众的广泛支持,“老赖”们再想藏匿财产、再想玩“躲猫猫”、“路跑跑”,恐怕也不那么简单了。

此外,《意见》中有针对性的“悬赏执行”,也传递出应有的民生温度。归根结底,法院执行是为人民群众服务的,只有群众得到实惠、权益得到保障,执行工作的作用和效果才能体现出来。如果执行不到位,被执行人没有得到应有惩戒,那么效果“免谈”。特别对于那些申请执行的老弱病残、生活困难的人来说,无异于雪上加霜。民有所呼、我有所应,民有所求、我有所为。让执行工作落实到位,让被执行者切实履行应尽义务,这是执行工作的出发点和落脚点。《意见》中关于对申请执行的老弱病残、其他弱势群体启动“悬赏执行”的规定,体现了执行工作所具有的人性化,让公众看到了法治对弱势群体的帮助和关心。

“悬赏执行”有力度也有温度。既有力度又有温度的好措施,势必得到绝大多数人的支持和拥护。