剧情介绍

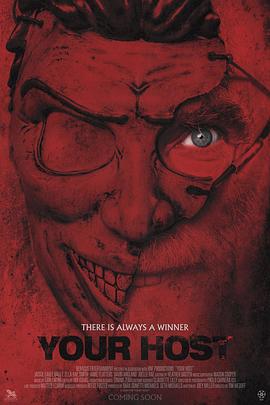

《《死亡主持人》:一场披着“正义”外衣的道德审判,还是对当代娱乐至死文化的血腥反噬?

2025年上映的恐怖片《死亡主持人》(I’m Your Host)自伦敦惊魂节影展首映以来,便在影迷圈掀起不小争议。影片由DW Medoff执导,Joey Miller编剧,讲述四名年轻人被卷入一档“致命真人秀”,面对一个自称“主持人”的连环杀手,在倒计时中挣扎求生的故事。表面看,这不过是又一部《电锯惊魂》式密室逃脱+道德惩戒的套路作品;但深入剖析其叙事结构与角色动机,你会发现,《死亡主持人》实则是一面照向当代社交媒体时代“网络暴力”与“私刑正义”的扭曲镜子。

故事开篇即设下悬念:四位主角——富二代、校园网红、沉默技术宅与一位看似无辜的女性友人——受邀参加一场神秘直播节目。他们被锁进一座废弃演播厅,而“主持人”通过屏幕现身,宣布游戏规则:每人必须坦白自己曾犯下的罪行,并接受相应惩罚,否则全员死亡。随着剧情推进,观众逐渐拼凑出真相:这位“主持人”曾是一位电视节目制作人,因被其中三人联手陷害而身败名裂,甚至被诬告性侵导致入狱。出狱后,他策划这场“终极直播”,既为复仇,也为“净化”这个虚伪的社会。

影片最令人不安之处,在于它模糊了“加害者”与“受害者”的界限。四人中,富二代酒驾致人死亡却逍遥法外;网红女利用舆论毁掉他人名誉;技术宅虽未直接作恶,却默许并协助掩盖真相;唯一看似清白的女性,实则是当年诬告案的关键证人——她为了保全自己的前途,选择作伪证。他们的“罪”并非传统意义上的谋杀或暴力,而是现代社会中最普遍也最隐蔽的恶:冷漠、谎言、共谋与道德投机。

这种设定让《死亡主持人》超越了单纯的感官刺激。导演DW Medoff刻意采用冷峻的摄影风格与压抑的声效设计,将演播厅打造成一个象征性的“数字法庭”——没有法官,只有算法般的规则;没有辩护,只有忏悔或死亡。每一次机关启动,都像是一次对社交媒体“取消文化”(Cancel Culture)的极端隐喻:你过去的一句不当言论、一次道德瑕疵,都可能成为今日被公开处刑的理由。

然而,影片的矛盾也在此显现。尽管试图探讨“正义的边界”,但“主持人”的行为本身已滑向极端私刑。他在惩罚他人时,是否也在重复他曾遭受的不公?当他在镜头前高喊“我是你们的主持人,也是你们的审判者”时,那种自我神化的姿态,与他所痛恨的媒体操控者何其相似?这种角色复杂性本可成为影片的高光,可惜受限于89分钟的片长与类型片框架,最终未能深入挖掘,仅停留在“复仇爽剧”的层面。

5.1的低分,某种程度上反映了观众的失望——期待看到更具思想深度的恐怖寓言,却只收获了一场视觉平庸、逻辑漏洞频出的B级片。短评中“低配版电锯惊魂”的评价虽显刻薄,却不无道理。影片的机关设计缺乏创意,血腥场面被平台打码(如影评人“追剧第一线”所吐槽),连核心反转也显得仓促。尤其是结局,当唯一幸存者走出废墟,镜头却暗示“主持人”可能并未死亡,甚至已有追随者——这一试图为续集埋线的操作,反而削弱了本片作为独立作品的完整性。

但不可否认,《死亡主持人》仍抓住了一个极具时代感的命题:在一个真相被流量稀释、正义被情绪裹挟的时代,谁有资格审判他人?当普通人也能通过键盘发起“道德围猎”,我们是否都在无形中成为了“死亡主持人”?影片或许未能完美回答这个问题,但它至少提出了警告——以暴制暴的正义,终将吞噬所有参与者。

若抛开制作层面的不足,《死亡主持人》的价值在于它用恐怖片的外壳,包裹了一颗对当代社会病态机制的批判内核。它不是一部伟大的电影,却是一面令人不适的镜子——照见我们在点赞、转发、审判他人时,那副自以为正义的冷酷面孔。

2025年上映的恐怖片《死亡主持人》(I’m Your Host)自伦敦惊魂节影展首映以来,便在影迷圈掀起不小争议。影片由DW Medoff执导,Joey Miller编剧,讲述四名年轻人被卷入一档“致命真人秀”,面对一个自称“主持人”的连环杀手,在倒计时中挣扎求生的故事。表面看,这不过是又一部《电锯惊魂》式密室逃脱+道德惩戒的套路作品;但深入剖析其叙事结构与角色动机,你会发现,《死亡主持人》实则是一面照向当代社交媒体时代“网络暴力”与“私刑正义”的扭曲镜子。

故事开篇即设下悬念:四位主角——富二代、校园网红、沉默技术宅与一位看似无辜的女性友人——受邀参加一场神秘直播节目。他们被锁进一座废弃演播厅,而“主持人”通过屏幕现身,宣布游戏规则:每人必须坦白自己曾犯下的罪行,并接受相应惩罚,否则全员死亡。随着剧情推进,观众逐渐拼凑出真相:这位“主持人”曾是一位电视节目制作人,因被其中三人联手陷害而身败名裂,甚至被诬告性侵导致入狱。出狱后,他策划这场“终极直播”,既为复仇,也为“净化”这个虚伪的社会。

影片最令人不安之处,在于它模糊了“加害者”与“受害者”的界限。四人中,富二代酒驾致人死亡却逍遥法外;网红女利用舆论毁掉他人名誉;技术宅虽未直接作恶,却默许并协助掩盖真相;唯一看似清白的女性,实则是当年诬告案的关键证人——她为了保全自己的前途,选择作伪证。他们的“罪”并非传统意义上的谋杀或暴力,而是现代社会中最普遍也最隐蔽的恶:冷漠、谎言、共谋与道德投机。

这种设定让《死亡主持人》超越了单纯的感官刺激。导演DW Medoff刻意采用冷峻的摄影风格与压抑的声效设计,将演播厅打造成一个象征性的“数字法庭”——没有法官,只有算法般的规则;没有辩护,只有忏悔或死亡。每一次机关启动,都像是一次对社交媒体“取消文化”(Cancel Culture)的极端隐喻:你过去的一句不当言论、一次道德瑕疵,都可能成为今日被公开处刑的理由。

然而,影片的矛盾也在此显现。尽管试图探讨“正义的边界”,但“主持人”的行为本身已滑向极端私刑。他在惩罚他人时,是否也在重复他曾遭受的不公?当他在镜头前高喊“我是你们的主持人,也是你们的审判者”时,那种自我神化的姿态,与他所痛恨的媒体操控者何其相似?这种角色复杂性本可成为影片的高光,可惜受限于89分钟的片长与类型片框架,最终未能深入挖掘,仅停留在“复仇爽剧”的层面。

5.1的低分,某种程度上反映了观众的失望——期待看到更具思想深度的恐怖寓言,却只收获了一场视觉平庸、逻辑漏洞频出的B级片。短评中“低配版电锯惊魂”的评价虽显刻薄,却不无道理。影片的机关设计缺乏创意,血腥场面被平台打码(如影评人“追剧第一线”所吐槽),连核心反转也显得仓促。尤其是结局,当唯一幸存者走出废墟,镜头却暗示“主持人”可能并未死亡,甚至已有追随者——这一试图为续集埋线的操作,反而削弱了本片作为独立作品的完整性。

但不可否认,《死亡主持人》仍抓住了一个极具时代感的命题:在一个真相被流量稀释、正义被情绪裹挟的时代,谁有资格审判他人?当普通人也能通过键盘发起“道德围猎”,我们是否都在无形中成为了“死亡主持人”?影片或许未能完美回答这个问题,但它至少提出了警告——以暴制暴的正义,终将吞噬所有参与者。

若抛开制作层面的不足,《死亡主持人》的价值在于它用恐怖片的外壳,包裹了一颗对当代社会病态机制的批判内核。它不是一部伟大的电影,却是一面令人不适的镜子——照见我们在点赞、转发、审判他人时,那副自以为正义的冷酷面孔。

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...