剧情介绍

"

" 马丁·普克纳(澎湃新闻 刘筝 绘)

哈佛大学戏剧、英语文学与比较文学“拜伦和安妮塔·维恩”讲席教授马丁·普克纳(martin puchner)最新被翻译为中文的著作《文字的力量》(the written world: the power of stories to shape people, history, civilization)是一部文学的全球史。去年,《上海书评》在清华大学专访了普克纳教授,请他谈谈世界文学,以及他关于宣言(manifesto)这一文类的研究,和他在哈佛的戏剧项目。

《文字的力量:文学如何塑造人类、文明和世界历史》,[美]马丁·普克纳著,中信出版集团·新思文化,2019年7月出版,448页,58.00元

一个真正的全球故事

您是第三、第四版《诺顿世界文学选集》的主编,也在哈佛大学教世界文学课,能先从教学(pedagogical)角度谈谈世界文学吗?从学术角度看,目前世界文学研究有颇多路线,比如莫雷蒂(franco moretti)和卡萨诺瓦(pascale casanova)的做法,主要取径于沃勒斯坦的世界体系分析,而您的同事丹穆若什(david damrosch)则在精神上更接近歌德的世界主义,保留了“世界文学杰作”正典的观念。换言之,今天隐隐存在着体系论者(systematizers)和文本细读者(close-readers)之争。在这个学术语境里,您如何定位《文字的力量》?

普克纳主编《诺顿世界文学选集》,w. w. 诺顿出版社,2012年第三版,2018年第四版

普克纳:我最初和世界文学结缘就和教学法、教学工作相关。如你所知,我最早的两本书主要聚焦于现代主义,后来,通过编辑《诺顿世界文学选集》,我开始涉足世界文学。这部选集虽然是由一个学者团队编纂的,但却是教学用书,在美国的一千多所学校,主要是本科院校——也有一些高中和研究生院——使用。我们将不同地域的文本纳入一个宏观图景,突出各国文学在历史上的交往和历史性关联,以及一些重要母题在不同作家那里的变奏。我也拜访了很多开设大型导论课的本科院校,和授课老师交流。在这个过程中,我发现一个有意思的现象:对世界文学的向往往往来自偏远地区,越是地方偏僻、排名不高的学校,对世界文学导论课程的需求就越强。世界文学给那些不太有机会去海外旅行的学生提供了一个认识世界的机会。我当然也会从更学术的角度更理论地来思考世界文学,但对我而言,我总会回到教学问题,部分是因为,我觉得眼下从事人文学科的人努力去激发学生,去向更大范围的公众发声,是很要紧的,因为我们生活在一个由技术驱动的世界里。我想很多学者过于与世隔绝了,他们只对自己狭隘的专业领域感兴趣。而对于我,这个教学的观念,激起学生和一般读者对于文学的兴趣的观念,变得越来越重要。

莫雷蒂著《远读》和卡萨诺瓦著《文学世界共和国》

应该说,我是弗朗哥·莫雷蒂和他的数字人文方法的崇拜者。我想在所有做数字人文的人里,他是概念上最有意思的。我非常欣赏他的“远读”(distant reading)概念,以及他看待文类发展、做量化分析的方式。我希望更多人文领域的学者适应它。我自己,如你所知,并没有走这条路。当然,我同样试图着眼于大局,这点是我和莫雷蒂共享的,但我也设法把这种大局观和某种程度的细读结合起来。在写这本书的时候,另一件事对我很重要:成文(written)故事的历史。我想,我既然关于讲故事写了那么多,也应该想想自己要写怎样的故事。于是,我努力把各种理论观念镶嵌在故事和人物中,这么做或许可以让这本书抵达更多的公众。无疑,在它背后是有理论观念的,但我试图把它们嵌在各种场景里,而非发展出一个纯粹的理论框架。这是我的方法,但我从莫雷蒂和帕斯卡尔·卡萨诺瓦那里学到很多。后者更侧重于更晚近的文学,以及出版机制、翻译者、中介这些。我觉得这是一个伟大的方法,也许,她过于强调巴黎了,当然这也没关系,但是在我看来,对于一段漫长的历史,比如我讲述的四千年的历史,这不是一个非常有效的方法。我甚至觉得按这么写是不可能的,它更适合处理过去几百年的历史。

1827年1月31日,歌德在魏玛对助手爱克曼说:“世界文学的时代已快来临了。现在每个人都应该出力促使它早日来临。”上图为施美乐(johann joseph schmeller)所绘歌德谈话场景。

我注意到,《文字的力量》每章第一条注释几乎都是致谢。您感谢某位朋友对本章内容的帮助,而这位朋友通常是该章所涉领域的专业学者。您如何看待作为综合学问(synthetic scholarship)的世界文学写作,以及在这个意义上,您本人所扮演的汇集者(assembler)的角色?世界文学研究与某一领域——比如一部经典、一个文类、一国之文学的研究之间是什么关系?

普克纳:显然,没有人可以精通所有这些文学,所以要写这样一本书,很大程度上有赖于许多其他学者的工作。如果不是和那么多人一起编辑诺顿选集,我肯定不会写目前这本书。某种意义上,你可以说它的起源就是合作性的。当我们一群人聚在一起,考虑如何安置这些文学,我从编委会的其他成员那里受益匪浅。后来我开始写这本书的时候,就利用了这个网络,我请他们阅读这些章节,以确保我不犯错误。存在综合性的一面是毋庸置疑的,某种劳动分工也是必要的,我确实要依靠很多其他人的成果。

与此同时,有意思的是,通过合而观之,通过拉远镜头,我突然看到了在这些专门领域里耕耘的学者未必能发现的关联和线索。我看到了很多模式(patterns),并且我所谓的模式和莫雷蒂意义上的模式并不是一回事:比如,神圣文本总是新书写技术的早期采用者,因为它们通常处于书写(writing)文化的中心,因而也处于从新技术获益的最佳位置;又比如,文学生产成本的降低总会造成通俗故事一定程度上的激增,《一千零一夜》在阿拉伯世界和欧洲传播就是个典型的例子,因为新技术使进入书文(written)世界的门槛变低。诸如此类的模式只有当你把各种分散的东西放在一起看的时候才能显现。所以我会说,诚然,这是基于大量他人研究的综合学问,但在你勾画的这幅大图画里,仍然有原创性的成分。

十四世纪的《一千零一夜》阿拉伯语手稿

十九世纪伊朗画家所绘《一千零一夜》插图

总的来说,写这本书使我不仅对在每一章帮助过我的学者心存感激,也对所有其他区域研究的学者满怀敬意。我不反对专业化,不是所有人都应该写《文字的力量》这样的书,但是总该有人写,并且应该有更多这样的书。我想一些人已经渐渐开始做这样的研究了,开始把专门学问结合起来了。我有时候认为,作为一门学科,文学研究几乎让人人都把注意力集中在非常狭隘的领域,极少有人把镜头拉远:为了一门学科健康发展,我们两方面都要。

《文字的力量》的故事线是沿着上层建筑(superstructure)和下层结构(infrastructure)的此呼彼应展开的:文学的民主化——处于支配地位的讲故事的人,从一小群抄写员,到超凡魅力型教师,再向个体作者、大众逐渐迁移——与书写技术发明的演变联结在了一起。尤其,书中一些人物和作品会被选中讨论,是取决于下层结构的标准。您为什么要讲述这么一个“唯物主义”的故事?

普克纳:一定意义上,确实如你所说。最终,我想,这本书关注的焦点很大程度上是由我们自身的经验所决定的:我们正在经历一个史上罕见的下层结构发生变化的时刻——如果用你的说法的话。某种程度上,我试图做的是,回望文学史的深处,看看更早的那些因技术变革而使文学的内容或性质发生变化的时刻。所以我认为,我的焦点在很大程度上是一个当下的焦点。这里部分的原因是,有人说现在这个时代,学生不再阅读了,再没有好的文学写出来了,我认为这种说法都是非历史的。我试图把一个历史的维度带入我们当前的辩论。我觉得这是历史学家和人文学者可以贡献的。我一直在提诺顿选集,因为确实有很多东西是因为编选集而来的。当我们浸淫在所有这些文学里,比较不同的文化,我被这些下层结构的问题,比如书写系统、书写界面、发行系统,所深深触动。对我而言,这是一条实实在在的线索。

抄写员爱德温(eadwine the scribe),十二世纪。

扬·范·德·斯特雷特(jan van der straet)绘十六世纪中期的印刷厂

拉斯姆斯·马林-汉森(rasmus malling-hansen)1870年代在丹麦发明的球形打字机,是第一台商业生产的打字机。

另外,我还很喜欢的一点是:这是一个全球的故事。不同于相对狭窄的文类的历史——在这个意义上,莫雷蒂成了某种播散论者(diffusionist),比如按照他的模型,现代戏剧在欧洲被发明,然后输入到了中国——我讲述的下层结构的故事则是一个真正意义上的全球故事。

前路恰在身后:口传、书传、原教旨主义

《文字的力量》所呈现的还是一部关于口述(orality)和书文(the written)的张力的历史。苏格拉底对于书写的批评是一个您经常提到的话题。借用德布雷(régis debray)对于不同介质——语词(logosphere)、印刷(graphosphere)、屏幕(videosphere)主导的时代的分期,在我们这个屏幕主导的时代里,仿佛出现了口述的复归。您似乎也暗示,前路可能恰在身后。这方面您能谈谈吗?

普克纳:我在准备写这本关于世界文学的书的时候,我想象的是,口述和书写(writing)的关系可能会在书的开头非常重要,比如当第一个书写系统被引入美索不达米亚平原,比如对于荷马这样的人,这一关系的重要性是不言而喻的。但很快我就吃惊地发现:书写和口述的关系其实对于我要写的整段历史都是至关紧要的。所以我开始想的是错的。我的最初设想是,起先只有口述,然后有一点书写,接着书写越来越多,最终代替了口述。但后来我认为,这是一幅错误的图景,与之相反,口述与书写是某种互联的系统,每个新兴的书写技术都以某种方式塑造了这一系统,所以是不能分而待之的。

《桑介塔史诗》讲述了曼丁戈(mande)帝国在中世纪晚期建立的过程。上图取自一张1375年的西非地图,展示了坐在王位上的桑介塔继承人曼萨·穆萨(mansa musa)。

这便是为什么我纳入了关于西非史诗的那一章。《桑介塔史诗》(epic of sunjata)入选了诺顿选集,但它还不算是世界文学正典的一部分。尽管如此,它依然是伟大的文本,几百年来口耳相传,有许多地方变体。受过训练的讲故事的人,从他们记忆中的情节库里,选取与特定时间、特定观众最相关的内容现场表演,直到十九世纪末、二十世纪,这部史诗才被记录下来。我和一位转录它的学者一起工作过,后者是在一位游吟诗人的协作下把它记录下来的。这是个很好的例子,证明口述故事与书写并存,并且持续发挥着重要作用——这成了我的主要观点。如你所说,这一共存也是这个时代的我们亲眼所见,正在发生的:分享语音和视频在今天变得相当容易。上世纪八十年代,一些西非的史诗吟唱者开始和磁带、光盘竞争,磁带使口述表演文化触及远方的听众,于是,讲故事的人由面向特定场所的观众,转而开始跨区域地相互角逐,他们更强烈地将个性加诸故事素材,以区别于对手。另一方面,在《桑介塔史诗》与不同的书写文化共存的几个世纪里,历代的吟唱者都把各种书面故事,以及书写本身,吸收进他们的叙述。所以,我认为口传和书写确实是互联互动的,我们并没有抛弃一方转投另一方。但你也能看到,每次新技术都稍稍改变了二者的关系,而鉴于我们时代的技术变革如此深刻,我认为,这一关系正在发生显著地变化。

由大卫·c. 康拉德记录、章加·泰奇·孔戴(djanka tassey condé)讲述的《桑介塔史诗》

我发现《文字的力量》里有两个重复出现且彼此相关的话题:文本原教旨主义(textual fundamentalism)和焚书。您说,文学的历史也是焚书的历史。为什么这么强调它们?

普克纳:一旦你从四千年的角度来看文学,你一定会对这一事实感到震惊:有如此多的东西幸存了下来,但无疑,也有如此多的东西散佚了,这二者同样令人惊叹。我书里讨论的有些文本之所以能幸存,差不多仅仅是个意外,因为我们意外地发现了它们,比如《吉尔伽美什史诗》,比如玛雅的《波波尔·乌》(popol vuh)史诗。这让我切实地意识到偶然性的问题,意识到物的消逝是如此地迅速和轻易。所以我开始对文本的幸存机制产生了兴趣。

焚书某种程度上是最极端的毁灭形式。一些情况下,它可能是个意外,但不少时候,它是不同欲念驱使的、蓄意的文化毁灭或破坏行为,其中的推动力包括文化间的对抗、一方对另一方的占领、对意见多样性的恐惧。这里尤其惹人注目的是,印刷术发明后,在大众掌握读写能力的时代,焚书行为反而变本加厉了,因为在这一时代,审查变得更加极端。然而,焚书的效果也降低了。它一度非常有效:西班牙的基督教征服者发现了美洲,几乎成功将玛雅文化斩草除根,只有极少,实际上只有两部原版手抄古籍幸存了下来,一些文本则通过敌人的武器——西班牙人的纸和拉丁字母被转录了下来,比如《波波尔·乌》。有趣的是,甚至在这里,焚书仍然不是百分之百有效的,即便这片土地上的人们经历了一场近乎整体性的文化灭绝。但在文学的大众生产时代,焚书变得愈发无效了。如今我们印刷,以及在互联网上发表的速度,都比我们可以“焚烧”的速度快。但是,我又一次认为,每个与特定下层结构相关联的书写纪元,都会给表达造成新的挑战,也都会试图控制拥有生产资料的人。下层结构变得越复杂,它就越不在作者的掌控之下。印刷时代是一个很好的例证,你一下子要面对大公司、国家或出版商所行使的种种管制。在我们的互联网革命中,尤其在美国,这更是有过之而无不及,当然也有很多逃避控制的机制。换句话说,我会把焚书置于对于发行机制所有权的控制的历史中来讨论。

《波波尔·乌》中刻画的玛雅球赛

在写这段关于书文世界,或者说书写权力的历史的时候,我越来越觉得我本质上写的是关于工具或技术的历史。每样工具都会使一些事情变得可能,但也都会产生一定的结果。尤其随着神圣文本,以及利用神圣文本来塑造社会的传统的出现,我们清楚地看到,书文世界的力量可以变得破坏性十足和消极,特别当有人坚持要字面地、非历史地理解这些文本。这就是为什么我把它称为文本原教旨主义。它不会出现在口传文化,因为在那样的文化中,故事自动会被改编以适应每个具体时刻的需要。而一旦书写被固定,就会出现这个趋向。它是某种“把你固定在某个版本的社会”的副产品。除了宗教文本,像美国宪法、《共产党宣言》都有其原教旨主义解读者。表明我们面对的是神圣文本的重要标志之一,是存在一个排他性的读者群体负责阐释它:从宗教权威,到美国最高法院,甚至是文学研究者。可以说,文本原教旨主义基于两个矛盾的预设:其一,文本是固定不变的;其二,承认文本需要解读,但解读的权威须限制在一个排他的群体中。

《律法书》最古老的手稿之一,用受巴比伦抄写传统启发的方块字母所写,1155至1225年间。

现在,我们不再完全仰赖此类固定的文本了,因为我们知道,阅读、阐释、理解文本是一个非常积极的、动态的过程。在阅读文本时,我们一定程度上几乎是自动地把它们与我们的生活联系起来。词语的意义会改变。在我看来,似乎原教旨主义者想要做的,是抹除这个动态过程,固着在某种他们认为不变的东西上。我想对于我,结论就是,在理解这些本源性、基础性的文本时,我们需要留给自己一定的弹性,即使我们尊重古代,并在一定程度上允许它们来指引我们。神圣文本是令人敬畏的文化纪念碑,是我们共有的人类遗产,但正因如此,我们应该允许每一代读者将这些文本变成他们自己的。

阅读所有的文本都像在和幽灵交谈

一方面,《文字的力量》的章节在古人(the ancients)和今人(the moderns)之间等分,但另一方面,古今的区分,或者说前现代和现代的断裂似乎在您书里被淡化了,至少没有被强调。显然,像前民族国家的俗语白话(vernaculars)在许多方面就不同于民族国家文学,您在书写世界文学时,是如何解释“古今之争”的?

普克纳:我想这是个公允的批评。我会说我是通过不同书写系统的镜头来看这段历史的,所以,对我而言,或许这就是区分古代人和现代人的标准。至于理解古今之分,我想最根本的是,现代人试图与过去决裂,大步向前迈进。在十六、十七世纪,辩论的就是这个。当然,在我学术生涯的大多数时候,我都在关注现代人。我关于宣言的那本书,某种程度上就是现代人的写照。我们确立一个无路可退的点(point of no return),重新开始,过去仅仅是现代的序言。而这,在我看来,并不是《文字的力量》这本书背后的激发性精神。

2011年伊拉克苏莱曼尼亚博物馆发现的《吉尔伽美什史诗》泥板,据称可追溯到古巴比伦时期(公元前2003至1595年),也有观点认为可追溯到新巴比伦时期(公元前626至539年)。

不过我也认为,古人和现代人的动态关系一直在不断发生。我写这本书最初几章的时候,对亚述国王亚述巴尼帕(ashurbanipal)特别着迷,他面对记录了《吉尔伽美什史诗》的泥板感叹:这是古代的,我是现代的,这些文字使我与遥远的过去联通,美妙极了。亚述巴尼帕必须学习他母语的古代版本——古巴比伦阿卡德语,以及更古老的书写系统——楔形文字,来解读这些他想象是“来自大洪水前”的文字。我想在某种意义上,这种与过去联通的时间感(temporality)是书写的效果,因为后者如此经久不朽。在你阅读的时候,几乎是自然而然地,会发现自己处在这种同过去的动态关系中,以至于你不得不去协调它。我的同事兼朋友斯蒂芬·格林布拉特(stephen greenblatt)说,阅读所有的文本都像在和幽灵交谈,有某种东西从遥远的过去幸存了下来。我觉得这是个非常有力的描述,我感同身受。所以,这便是反反复复发生的古今互动。而在这么说的同时,我又确实认为,在历史的长河中存在变化。我这本书很大程度上就是关于变化的。现代世界,大众掌握了读写技能,情况完全不同了。

旅行对您很重要。您看重歌德的西西里岛之旅和易卜生的“文化”放逐,您还前往许多文学作品的诞生地,追踪它们的死后之生,《文字的力量》的好几个章节都以关于您旅途的心理-地理(psycho-geographical)描写作结(您甚至还描述了您的梦,后者也可以被视为某种旅行)。为什么要在书里加入这些您个人旅行的内容?旅行之于世界文学的意义是什么?

普克纳:我想部分是因为我坐在书桌前,写着世界上各种文学间的关系、影响,它们塑造世界的力量,我觉得如果我把这当真的话,就应该去走走看看。这段时间里我经常去旅行,旅途在很大程度上塑造了我。当然你可以说,通过卫星画面来一场虚拟旅行很容易,不是一样吗?但奇怪的是,就是有一些东西,非要在旅行的时候才会注意到。比如特洛伊城的大小。我不是第一个观察到它有多么的小——相较于我们阅读荷马时对它的想象。而当我追随亚历山大大帝的足迹旅行,一路上尤其令我诧异的是,那个时代的一切几乎都烟消云散了,但与文学相关的剧场和图书馆的遗迹往往保留了下来:前者是保存文学的地方,也是图书管理员抄写重要文本并为之作注的地方,后者则致力于将荷马的世界带给那时的观众。这些东西可能聪明的学者都能在他们的研究中弄明白,但我觉得亲身去那里走一走,会看得特别清楚。

意大利巴洛克画家西罗·费里(ciro ferri)想象亚历山大大帝在床榻上读荷马

最后想举的例子,是我去圣卢西亚见德里克·沃尔科特(derek walcott)。无疑,能在他过世前几年与他交谈是非常幸运的。我觉得如果没有去这些加勒比小岛旅行,我根本不会知道,他在那里竟无人不晓,广场上竖立着他的雕像,足见他在当地人的心目中举足轻重。凡此种种只有在和那里的人们交流后才变得清晰起来。反过来说,我也十分惊讶地意识到,地理对于他的作品是如此重要。因为如果你对一个地方一无所知,如果你不亲身走过这段距离,地名就只是纸面上的词语而已,你不知道它们意味着什么。了解这些岛屿的地理空间,亲见这些地方是如何彼此联系的,使得文学的地理维度变得分外鲜活,尽管这些都可以用别的方式来复现。但这是一个你阅读时关注什么的问题。当你熟悉了这些地方,当你和那里的人们交谈过,这个地理的维度自然浮出地表,变得非同小可。

位于圣卢西亚首都卡斯特里的德里克·沃尔科特半身雕像

宣言:起源与终结

《文字的力量》里有一章讨论了《共产党宣言》,或者说一般意义上的“宣言”(manifesto)这一文类。这直接让我想到了您之前的著作——《革命之诗》,一部关于政治宣言与艺术宣言的双重历史书写。为什么您认为宣言的政治倾向内在地就是左翼的?实际上,在《共产党宣言》诞生之后(或之前),都有形形色色不那么左,甚至右翼的宣言。而既然您认为宣言处在艺术和政治的交叉口,为什么《革命之诗》在写到1918年后,焦点就基本转向了艺术呢?

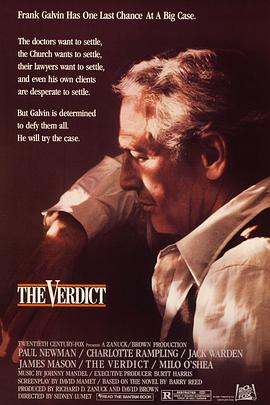

普克纳著《革命之诗:马克思、宣言与先锋派》,普林斯顿大学出版社,2006年出版

普克纳:我想这本书的源头主要不是政治宣言而是艺术宣言,因为我那时正在研究十九世纪末二十世纪初这段时间的艺术。我觉得当时出现的大量艺术宣言读起来很有意思,我喜欢它们的口吻,喜欢那种浑身是胆的劲头。同时我在教学中也经常用到它们,它们简洁、精炼,很多思想、理论都浓缩其中,是很好的教学材料。我多少有点把它们视为理所当然的,我想,好吧,艺术家是写宣言的,他们想解释自己要做什么。但后来某一天,我非常意外地获悉,其实这是艺术宣言第一次在历史上出现。于是我就想追问它们是从哪来的,我很快意识到,它们的政治疯癫其实来源于政治宣言,而这个文类就是由政治宣言所创造的。我要讲述的就是这段复杂的前史,而那个真正塑造了宣言,把它巩固为一个可辨识的文类的压倒性文本正是《共产党宣言》。我追溯了它的出版史,可能有点类似卡萨诺瓦的做法。这也是我第一次真正从某种世界文学的角度对翻译感兴趣。

理论上,你可以说宣言可以为任何人所用,也确实有各种各样的人在写宣言,但如果你考察一下其中占压倒性多数的那群人,就不难发现,最早也是最重要的、某种意义上定义了这个文类的宣言是《共产党宣言》这个事实,把这个文类往左边推了一把,所以如果你想写一篇宣言而不和这个传统发生联系,那估计要费老大劲了。还有一个原因是和这个文类本身的深层结构有关:即革命的结构。即便一些古早的、前《共产党宣言》的文本把自己称为“宣言”,它们通常是当权者,比如国王或教皇所发布的,基本就等于发表权威的观点或当局的法律。但在十七世纪的英国平等派(levellers)那里,在十八世纪末的法国大革命当中,事情正在起变化:宣言(或者说它的前身)开始从有权势一方的表达,转向无权势一方的愿景。我想这便是左翼种子萌芽的时候,再后来就长出了《共产党宣言》。弱者的声音、革命的抱负、集体的远景:所有这些左翼传统中的宣言倾向都意味着,这一文类的历史确实是由该传统所推动的。虽然,如你所说,文类会迁移,可以被借用、改造,而宣言无疑也没有免于这样的命运。

恩格斯对他的合作者写道:“我想,我们最好抛弃那种教义问答(catechism)形式,把这个东西叫作‘共产主义宣言’。”上图为1848年2月初版于伦敦的《共产党宣言》。

我写《革命之诗》主要想回答的是艺术宣言来自哪里。我提到了一些二十世纪的政治宣言,所以我说,在二十世纪,它变成了一种双重历史。但原则上讲,你是对的。我的确改变了重心,因为我的主要目标是追问,宣言这种文类如何改变了艺术世界。我意识到,从二十世纪初开始,艺术界就是一个激进革新的艺术界,一个试图把自己和敌人区分开来的艺术界,一个赞美原创性的艺术界。我认为宣言也是其中的动力机制之一。这就成了我真正的焦点所在。当然有人可以写一本研究二十世纪政治宣言的书,当中偶尔瞥几眼艺术,这也会是一本合情合理的书。

您怎么看宣言在今天的式微,以及先锋派的现状?

普克纳:式微是个大问题。我想在八九十年代,尤其在西方,以及某种程度上在本世纪第一个十年的大多数时候,宣言这种文类式微的一个原因是现实革命视野的消逝、共产主义与共产主义理想在西方的衰落——它不再能吸引年轻人和艺术家了。而宣言是受左翼、共产主义传统滋养和影响的,也许这就是为什么它消失了。但我现在认为,一个更大的原因是和宣言中的集体(the collective),那个“我们”有关。我不知道中国多大程度上也是这样,但美国是最极端的,欧洲稍好一些,当然主要是在年轻人当中:就是对个人身份,对你能选择你的身份这样的观念,强调得几近过分。与此同时,你能为别人说话代言这样的观念则变得十分可疑。比如有些作家想借一个不同种族的人物来写一部小说,就会看起来问题重重。他们会被从头到脚审视一番。如今,你为你自己、你的经验,也许还有你的不论如何理解的身份群体说话,是有意义(sense)的,反之,人们觉得为一个集体说话已经不可能了,他们觉得尴尬,他们想对集体敬而远之。

这一点我在2008年的金融危机和后来的占领华尔街运动里看得尤其清楚。当时参与运动的一些人想过要写个宣言,但他们恰恰觉得没有人可以被授权来写(authorized)这宣言。没有领袖,这是一场草根运动。谁能代表我们写?我们怎么能达成共识?后来有出版商弄了些各种观点的集刊。总之有这么一种需求占领华尔街运动没能完全满足。现在虽然一些观念在民主党内的左翼里得到了非常强烈的共鸣,但作为一场运动,占领华尔街夭折了。人们期待一个组织、一篇宣言,但与此同时,又很清楚,这是不可能的。

1909年2月20日,马里内蒂的《未来主义宣言》登上《费加罗报》头版。

我很大程度上是通过宣言来看先锋派的。对于我,宣言几乎成了先锋派的核心,这部分是因为它们成了早期先锋派,尤其是未来主义的主要载体和表达形式。我想或许宣言的式微某种程度上也表明了先锋派的式微。我们似乎正处在艺术史上的这样一个阶段:各种不同的形式可以并存共处。再也没有那种清楚的迹象,一种风格继另一种风格之后而兴起。你也可以说在二十世纪初,风格多元得不可思议,但那时还有一个观念即某一种风格应该占优势,它应该是那个独一无二的新事物(the new)。所以那时的人们用了“先锋”(avant-garde)这样一个军事术语来自我命名。我认为现在情况不是这样了。用某种近乎后现代主义的表达来描述这种区别的话,可以说先锋派仍旧是被某种革命的观念驱动的。在如今的艺术界,政治革命的逻辑某种程度上已经被市场逻辑所取代。

戏剧和反戏剧,或亚里士多德和柏拉图

您一贯对文学、哲学与表演的关系抱有兴趣。在您关于现代主义书斋剧(closet dramas)的第一本著作和关于思想剧(drama of ideas),或者说戏剧柏拉图主义(dramatic platonism)的第三本著作之间,可以看出明显的连续性。该如何理解您所谓的“反戏剧性”(antitheatricality)?

普克纳著《怯场:现代主义、反戏剧性与戏剧》,约翰·霍普金斯大学出版社,2002年出版

普克纳:我对戏剧的兴趣可以追溯到高中和大学时代,我参加过一些戏剧表演,尽管那时几乎没有研究过它。我最早拿的是哲学学位,然后转到了文学。当时的研究对象成了我第一本书的主题:詹姆斯·乔伊斯、斯特芳·马拉美这些十九世纪末、二十世纪初的现代主义作家,他们故意要创作错综复杂、佶屈聱牙的文本。而我注意到的是,他们中的相当一部分人和戏剧之间,存在某种艰难的、紧张的,有时是敌对的关系。所以这就成了我用来观察这一时期的视角。有时候,这种关系意味着在创作小说时,利用、书写戏剧,把戏剧收编进小说,比如乔伊斯的《尤利西斯》;有时候,它意味着写一些他们不想其上演的戏剧;还有时候,比如在贝克特那里,它意味着即便是为舞台创作,也要试图取消、削减很多戏剧的元素。所以我就发展出了这个假说。后来我发现,这里很多人,事实上也包括贝克特和一些戏剧导演,尽管在剧场工作,但在谈论戏剧时却带有极大的敌意。我觉得这种敌意主要和创造一种与戏剧不同的纯文学的企图有关。另外还因为戏剧被看作一种中等品位的大众艺术形式,它迎合观众,挑动观众,向观众发话,而这些现代主义者则对观众态度暧昧,爱恨交织。他们想抽身而退。以上大体就是我怎么发展出这个现代主义者和戏剧的紧张关系的视角的过程。

普克纳著《思想剧:戏剧与哲学中的柏拉图式挑衅》,牛津大学出版社,2010年出版

某种程度上,我觉得还有未竟之业。早期的哲学训练总在我脑后徘徊。而那段时间我正好主要在负责一个戏剧项目,教了很多关于戏剧的课,我试着考虑我阅读哲学的兴趣怎么能帮我理解戏剧,以及反过来,对戏剧的兴趣是不是有助于理解哲学。于是我真正开始思考戏剧和哲学的联姻了。第一个发现是,当时鲜有跨两个领域的学者,而放眼历史,戏剧和哲学都对彼此怀有敌意。这是和我第一本书在概念上类似的地方。但随后当我试图透过表面往内里看,我发现二者实际上是有重叠的。于是我便对哲学对话的历史产生了兴趣,开始把柏拉图置于戏剧的语境中考察,开始关注那些相对罕见的哲学家谈论戏剧的时刻。他们想从戏剧那里得到什么?他们为什么要诉诸戏剧?有时候为了把自己和它区别开来,有时候则想借它来证明什么,比如他们中的一些人觉得,一部希腊悲剧往往能比他们自己更有效地表达某个哲学观念,或者说是一种表达哲学的替代性方式。然后也有一些剧作家对哲学表现出明确的兴趣,甚至有人专门创造了哲学角色,尽管那可能是个喜剧人物,令哲学家成了被严肃嘲讽的对象。最终就有了这么一段关于戏剧和哲学的交叉历史。它很大程度上脱胎于我的第一本书。

如果说宣言那本书在《文字的力量》占有一章的位置,我觉得后者关于大宗师(master teachers,采访者注:指佛陀、孔子、苏格拉底、耶稣)的部分则和思想剧这本书有关——这些超凡魅力型教师拒绝写作,坚持真人表演(live performance)。如果没有思考过戏剧和哲学的关系,我可能不会意识到这点。我们前面谈到的口述和书写的关系也可以联系到这个问题。戏剧研究里的一大争论就是文本和表演的关系,换言之,就是书写和口述的关系。

八岛岳亭十九世纪早期所作木刻版画,描绘孔子的十位弟子。

十八世纪藏画,描绘佛陀在灵鹫山讲法。

基尔兰达约(domenico ghirlandaio)1481年所作湿壁画,将摩西和《旧约》(左侧)与耶稣及其门徒联结起来。

您是哈佛大学梅隆戏剧与表演研究学院的创院院长,能介绍一下您在哈佛让戏剧拥抱理论(theater-theory embrace)的实践吗?为什么戏剧人应该拥抱反戏剧的一方?按理说,后者不是前者的敌人吗?

普克纳:当我在思考戏剧和哲学的关系,以及它们彼此间的敌意的时候,我发现我正好处在如是境地:我要在这样一种关系里启动一个戏剧项目。其实这件事最初和我的学术工作没什么关系。我之前在哥伦比亚大学工作,那里是有戏剧项目的,有一个很大的戏剧系,也招博士。而在哈佛,我感觉我仿佛处在一个由反戏剧偏见塑造的机构里。某种程度上,这在情理之中,因为哈佛是由新教原教旨主义者创立的。而他们之原教旨主义的含义之一,是对于阅读和写作的高度重视。你可以说他们对《圣经》的使用在很多方面是压制性的,但这也造就了其时地球上识字率最高的社会。尤其不同寻常的是,他们坚持向妇女和儿童教授读写的技能,使这一能力不为上层阶级垄断,在实质上为所有人拥有。所以不得不承认,即使文本原教旨主义也可能有积极的一面。

但在清教思想中根深蒂固的一点是对于展示和戏剧的不信任。他们对书写和读写能力的倾心投入是他们创建哈佛大学的初衷,这听起来多少有点不可思议:这些清教徒刚到新世界不久,每年过冬都十分艰难,但在勉强度日了十余年后,他们竟办了一所大学。无论如何这都是不寻常之举。只不过这是一所极为反戏剧的大学,即便后来哈佛的宗教环境改变了,并且在一段时间内,它是由一位论派(unitarians)主导的,该派以爱默生和梭罗为代表,要达观(philosophical)、开明得多,但是无论如何,反戏剧的遗产多多少少还是在的。不过渐渐有人觉得,哈佛真的应该像每个正常大学一样,有个戏剧项目。哈佛总瞄着耶鲁,耶鲁有一个非常大的戏剧项目,我们也得启动一个。而我觉得,策略上最有效的方式是,我们实质不光做戏剧,我们也做哲学和理论。这是理由之一。

哈佛大学安能堡膳堂(annenberg hall),被视为《哈利·波特》霍格沃茨礼堂的原型。

还有一个结合二者的理由是,既有的一些职业戏剧教育可能是相当反智的。比如一个戏剧项目,几乎把重心都放在实践上,放在表演、导演、舞台布景设计上,外加一点戏剧文学选读。在中国的语境里,这有点像戏剧学院加文学系。所以也不光是策略,而是我相信,真正设计出把戏剧和理论结合在一起的课程,而不仅仅让学生去上一些隶属于不同系科的课,是一件有趣且有意义的事情。某种意义上,这一关联并非是任意的。有个出色的斯坦福学者安德里亚·威尔逊·奈廷格尔(andrea wilson nightingale)追溯了“理论”(theory)这个词的历史,发现它和“戏剧”(theater)一词共享同一个词根thea,即“看”(seeing)。“剧场”(theater)是看的地方,“理论”(theory)的词源之一是节日朝圣的别名,二者都能追根溯源到“看”(thea)。

拉斐尔1509年所作湿壁画《雅典学院》里的柏拉图(左)和亚里士多德

我想,戏剧界的人对反戏剧的偏见表达不快,是无可厚非的反应。但我觉得戏剧人也可以从他们的敌人那里学到很多,部分是因为哲学家们,尤其是那些反对戏剧的哲学家很尖锐,事实上他们看到了戏剧的一些要害。对于我,最好的例子是柏拉图,他对戏剧满怀敌意,某种程度上是因为他想把哲学作为某种替代品,但他关于再现和表演的说法,从摹仿(mimesis)、讲叙(diegesis)到演出(acting),都是值得思考的,甚者,主要的戏剧类型——悲剧和喜剧都在柏拉图对话中出现过,后者仿佛前二者结合而成的第三类型。我也倾向于在柏拉图和亚里士多德的对比中来考虑这个问题。亚里士多德是第一个同时思考,或者如果你愿意的话可以说,是第一个以正面、肯定的姿态思考戏剧的西方哲学家。他试图理解戏剧,尽管他也对戏剧的视觉方面多少持反对态度,但他在《诗学》中讨论了戏剧空间里的表演。在西方,所有的戏剧理论课都从《诗学》讲起,如果说整个西方哲学史都是柏拉图的注脚,那不妨说,整个西方戏剧理论史都是亚里士多德——作为《诗学》作者的戏剧批评家亚里士多德的注脚。但是,我觉得柏拉图这位更早的、对戏剧更有敌意的哲学家也说了很多有意思的东西。我的学生对他很有兴趣,他们一度把《会饮》搬了上舞台。